中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)紀實

3月6日清晨,第一批200名建設(shè)者從臨時搭建的鋼棧橋上跨過深圳河,,奔赴落馬洲,,中央援港應(yīng)急醫(yī)院正式開始大規(guī)模施工建設(shè)。

經(jīng)過30天爭分奪秒日夜奮戰(zhàn),,位于香港落馬洲河套地區(qū)的中央援港應(yīng)急醫(yī)院項目一期工程按期完工并通過驗收,,4月7日舉行了竣工交付儀式,,正式投入使用后可提供500張負壓床位。

中央援港,,同心抗疫,。在香港疫情高發(fā)、抗疫形勢嚴峻復(fù)雜的關(guān)鍵時刻,,應(yīng)特區(qū)政府請求,,中央決定在香港落馬洲河套地區(qū)援建應(yīng)急醫(yī)院。

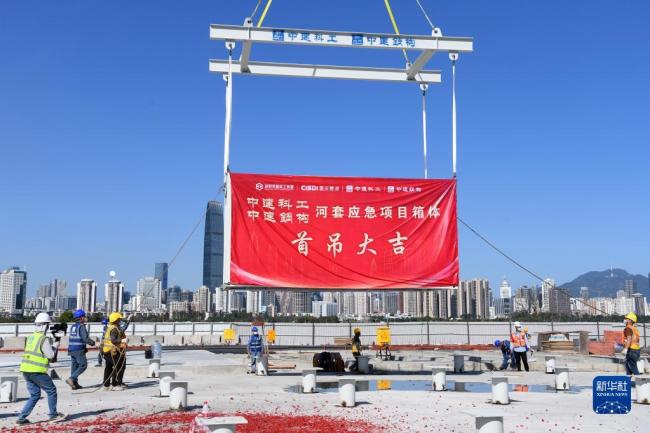

中央援港應(yīng)急醫(yī)院采取在香港一側(cè)圍擋封閉,、從深圳一側(cè)架橋過河,、利用內(nèi)地資源實施建設(shè)的施工組織模式,集中國建筑全集團之力,,由中建科工總承包,。項目一期于3月6日正式開工,3月9日完成首個集成式箱體吊裝,,3月19日完成一期病房1545個集成式箱體吊裝,,3月29日進入聯(lián)調(diào)聯(lián)試階段,4月5日完工,,4月7日交付,,充分展示了中國速度、中國力量,。

在這場沒有硝煙的疫情防控保衛(wèi)戰(zhàn)中,,兩萬余名來自五湖四海的建設(shè)者發(fā)揚“同胞有難、義不容辭”的精神逆行出征,,面對肆虐的新冠肺炎疫情,、惡劣的施工環(huán)境和艱苦的生活條件,毫不退縮,,與時間賽跑,,用平凡鑄就偉大,,在一片荒灘上建起“生命之舟”,。

新華社記者梁旭攝

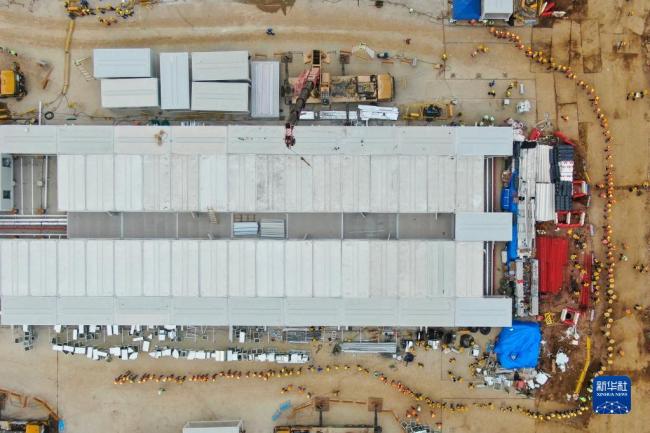

3月6日,中央援港應(yīng)急醫(yī)院開始大規(guī)模施工,,這是當(dāng)天拍攝的建設(shè)現(xiàn)場(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

3月7日,第一條道路開始進行澆筑(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

這是3月9日拍攝的應(yīng)急醫(yī)院一期建設(shè)現(xiàn)場(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

3月9日,臨時用水接通,。這是一名建設(shè)者用涼水給曬紅的臉降溫,。

新華社記者梁旭攝

3月9日,,首個集成式箱體開始吊裝。

新華社記者梁旭攝

這是3月10日拍攝的中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)現(xiàn)場(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

3月10日,,應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)工地,一名工人在搬運架空層鋼支墩,。

新華社記者梁旭攝

這是3月10日拍攝的中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)現(xiàn)場(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

這是中建科工分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理方春生(左),烈日在他臉上曬出口罩的痕跡(3月10日攝),。

新華社記者梁旭攝

中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)工地?zé)艋鹜鳎o人機照片,,3月17日攝)。

新華社記者梁旭攝

在中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)高峰時期,,場內(nèi)有超過一萬四千人,,疫情防控壓力極大。這是3月18日早晨,,工人排隊做核酸檢測(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

3月20日夜晚,一名工人在中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)現(xiàn)場進行吊裝作業(yè),。

新華社記者梁旭攝

3月23日,,一場大雨過后,泥水漫灌進生活區(qū)的帳篷,,工人們動手挖排水渠,。

新華社記者梁旭攝

在淤泥地上挖坑建設(shè)的化糞池是整個工程難度最大的區(qū)域之一(無人機照片,3月25日攝),。

新華社記者梁旭攝

3月27日,,工人在建設(shè)中的應(yīng)急醫(yī)院CT室里作業(yè)。

新華社記者梁旭攝

3月29日,,工作人員與港方視頻連線,,共同確認送電成功。中央援港應(yīng)急醫(yī)院項目一期進入聯(lián)調(diào)聯(lián)試階段,。

新華社記者梁旭攝

3月30日,,雨過天晴,陽光透過云層照在中央援港應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)工地上(無人機照片),。

新華社記者梁旭攝

3月31日傍晚,,高空作業(yè)的工人們坐在屋脊上吃盒飯。短暫休息之后,,他們將繼續(xù)進行晚間的工作,。

新華社記者梁旭攝

4月2日,工人們冒雨協(xié)力奮戰(zhàn),。

新華社記者梁旭攝

推薦閱讀

探訪“四葉草”方艙醫(yī)院

新華網(wǎng)2022-04-08 02:01:20

隨申辦“核酸碼”功能上線,,明日起在浦東新區(qū)試用

觀察者網(wǎng)2022-04-08 00:20:14

吉林:決不能簡單粗暴阻斷交通,、耽誤農(nóng)時

北青報2022-04-07 22:24:53

俄烏沖突持續(xù) 實拍烏克蘭布查滿目蒼夷

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 13:25:38

上海一柯基被打死 主人發(fā)聲:想放外面做條流浪狗

鳳凰網(wǎng)2022-04-07 13:26:08

關(guān)曉彤及關(guān)聯(lián)奶茶公司被起訴 系特許經(jīng)營合同糾紛

北京商報2022-04-07 10:43:16

滬母女隱瞞行程來杭 還未戴好口罩 將面臨法律處罰

瀟湘晨報2022-04-07 14:41:05

挑釁一中原則? 臺媒炒美眾院議長佩洛西將竄訪臺灣

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 13:46:08

外交部:戰(zhàn)爭和制裁讓美國賺得缽滿盆滿

央視新聞2022-04-07 09:19:55

上?,F(xiàn)有本土感染者超10萬例 上??挂卟煌谖錆h

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 15:44:04

美軍公布下一代洲際彈道導(dǎo)彈名字:哨兵

觀察者網(wǎng)2022-04-07 09:27:19

女生清明節(jié)收到前男友送的白菊花 當(dāng)事人表示無奈

快科技2022-04-07 10:49:40

保時捷車主逼停載孕婦車輛 還質(zhì)問知道我是干什么的嗎,? 警方回應(yīng)

上游新聞2022-04-07 14:53:25

美國已向烏克蘭軍方提供100架彈簧刀無人機

央視新聞2022-04-07 10:19:32

美將領(lǐng):俄烏沖突將持續(xù)多年只有派出美軍才能終戰(zhàn)

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 13:26:38

專家:上海抗疫打的是有準備的仗 大家不必過分緊張

健康時報2022-04-07 10:15:10

俄從克里米亞發(fā)射超音速導(dǎo)彈 摧毀烏克蘭燃料庫

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 16:05:38

潘長江決定起訴直播事件造謠者:從未說過灌醉茅臺董事長

和訊網(wǎng)2022-04-07 10:08:02

俄官員:西方國家若繼續(xù)驅(qū)逐俄外交官或會斷交

海外網(wǎng)2022-04-07 13:42:54

能防奧密克戎的新冠疫苗還有多遠 已進入臨床試驗

健康時報2022-04-07 11:17:34

男子稱帶孕婦去醫(yī)院被保時捷逼停 雙方爭執(zhí)數(shù)分鐘

中國網(wǎng)2022-04-07 13:34:19

漫畫家藤子不二雄A去世 代表作Q太郎怪物小王子等

齊魯晚報2022-04-07 15:17:07

他們掏空臺灣,,臺當(dāng)局還幫著數(shù)錢

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 16:21:49

滬母女隱瞞行程來杭 還未戴好口罩 軌跡涉及商場,、地鐵

正觀新聞2022-04-07 14:48:08

北京服裝店傳播鏈已有17人感染 艾樂嬰幼兒園2人確診

中國網(wǎng)2022-04-07 15:47:11

北約秘書長稱北約國家正向烏克蘭提供重型武器!

央視新聞2022-04-07 13:32:35

警惕,!北約觸角伸向中國周邊兩個重要鄰國

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 13:47:54

俄烏談判:烏克蘭多邊安全保障面臨五大難點

環(huán)球網(wǎng)資訊2022-04-07 13:28:24

外媒:西方援烏進攻武器恐令戰(zhàn)事升級

參考消息網(wǎng)2022-04-07 14:33:20

捷克向烏克蘭提供蘇制坦克和裝甲車

2022-04-07 09:22:38

交警多問一句察覺司機有中風(fēng)前兆 堅持叫來救護車

中國網(wǎng)2022-04-07 11:20:46

買204瓶茅臺61瓶被打孔 經(jīng)銷商喊冤 售假并非本意

北京晚報2022-04-07 14:17:22

“基因編輯嬰兒”案賀建奎已出獄 非法行醫(yī)判三年

健康時報2022-04-07 14:26:53

放信號,?白宮高官:我們對中印一些決定感到失望

環(huán)球網(wǎng)2022-04-07 13:29:42

俄媒報道:俄烏準備在頓巴斯決戰(zhàn)

參考消息2022-04-07 14:46:29