“春風(fēng)不度”的玉門關(guān),原來(lái)在這里

原標(biāo)題:“春風(fēng)不度”的玉門關(guān),,原來(lái)在這里→

“羌笛何須怨楊柳,,春風(fēng)不度玉門關(guān)”“勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人”……千百年來(lái),,位于甘肅敦煌以西的玉門關(guān),、陽(yáng)關(guān)一直被文人墨客所偏愛(ài)。在玉門關(guān)與陽(yáng)關(guān)附近,,漢長(zhǎng)城逶迤于戈壁莽野之中,。

通過(guò)一段視頻,看玉門關(guān)與漢長(zhǎng)城,,跟隨古詩(shī)詞一起解密戍邊將士的生活日常,。

玉門關(guān)與漢長(zhǎng)城

西漢時(shí)期,漢武帝征服匈奴,、收復(fù)河西后,,“列四郡,據(jù)兩關(guān)”,?!八目ぁ狈謩e是武威郡、張掖郡,、酒泉郡,、敦煌郡,其中敦煌郡位于河西四郡的最西端,。敦煌郡設(shè)有兩個(gè)重要的關(guān),,即玉門關(guān)和陽(yáng)關(guān)。一直到唐朝,,玉門關(guān)和陽(yáng)關(guān)都是絲綢之路的必經(jīng)關(guān)隘,。

△陽(yáng)關(guān)故址

漢長(zhǎng)城是漢代修筑的龐大的防御體系,,玉門關(guān)以西5公里是敦煌境內(nèi)保存較好的一段漢長(zhǎng)城,。

玉門關(guān)是西漢時(shí)通往西域的重要門戶之一,也是漢代長(zhǎng)城上最重要的支點(diǎn),。20世紀(jì)40年代,,中國(guó)西北科學(xué)考察團(tuán)在敦煌西北80多公里的小方盤(pán)城,,發(fā)掘出土了“玉門都尉”等漢簡(jiǎn),許多學(xué)者認(rèn)為這里就是漢代的玉門關(guān),。

△玉門關(guān)遺址

舉燔苣,燃積薪

敦煌漢長(zhǎng)城沒(méi)有磚石,,2000多年前,,人們就地取材,以紅柳,、蘆葦,、羅布麻、胡楊等植物枝條為地基,,上面鋪土,、砂、礫石再夾蘆葦,,層層夯筑。

在玉門關(guān)附近的長(zhǎng)城沿線,,“十里一大墩,五里一小墩”,,這些“墩”就是一座座烽燧,。烽燧的主要作用是舉火報(bào)警,每座烽燧都有戍卒把守,,遇有敵情,,白天煨煙,夜晚舉火,。

△攝于1907年的漢代敦煌陽(yáng)關(guān)烽燧

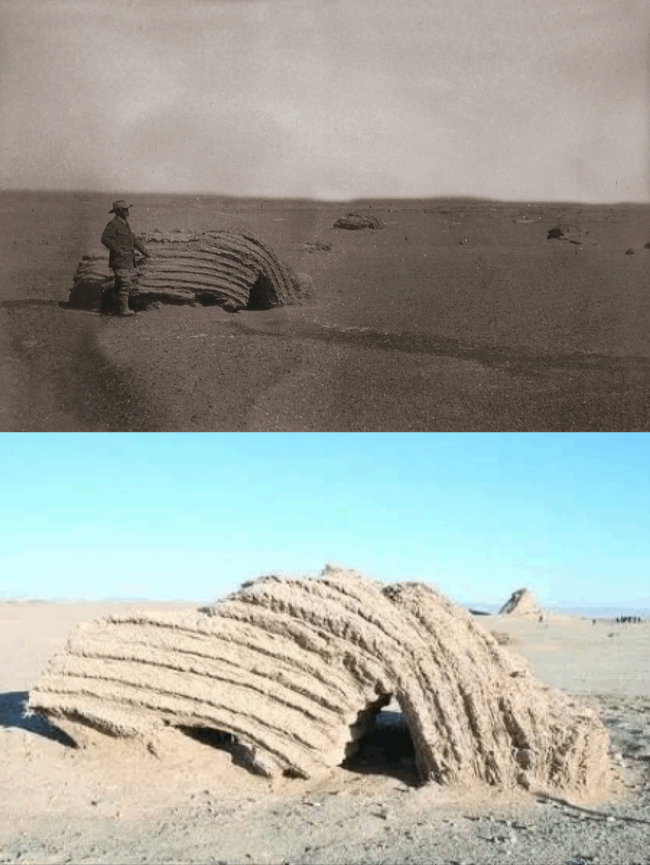

報(bào)警的方式主要是“舉燔苣,燃積薪”,。玉門關(guān)一帶曾經(jīng)遍布蘆葦,,把蘆葦以橫縱交錯(cuò)的方式堆積起來(lái)就是“積薪”,用蘆葦捆扎成的束叫“苣”,。

△蘆葦以橫縱交錯(cuò)的方式堆積起來(lái)就是“積薪”

由于得天獨(dú)厚的自然條件,敦煌現(xiàn)存的“積薪”之多,、保存之完好,,為全國(guó)之最。這些“積薪”雖算不上珍貴珠寶,,但它們?cè)诟瓯跒┥辖?jīng)歷了兩千多年的風(fēng)霜雨雪,,講述著千百年前戍卒將士每日伐薪戍守邊關(guān)的艱苦生活,。

此外,玉門關(guān)一帶遺留下來(lái)的漢簡(jiǎn)也生動(dòng)記錄著當(dāng)年戍邊吏卒們修城筑塞,、候望烽火,、開(kāi)渠拓荒、屯墾田作,、積薪飼馬,、編席織鞋的生活。邊塞戍務(wù)繁雜,,人們?cè)谌粘5臅?shū)信問(wèn)候中,,都會(huì)殷勤相問(wèn)“塞上苦寒”“善毋恙,甚苦官事”,。

“羌笛何須怨楊柳,春風(fēng)不度玉門關(guān)”,,道盡了戍邊將士對(duì)故鄉(xiāng)的無(wú)盡思念,;“黃沙百戰(zhàn)穿金甲,不破樓蘭終不還”,,也說(shuō)出了他們保家衛(wèi)國(guó)的壯志豪情,。

推薦閱讀

全國(guó)游泳冠軍賽孫佳俊超50米蛙泳亞洲紀(jì)錄奪冠

人民日?qǐng)?bào)2023-05-07 09:32:21

A面能煮飯 B面能伴奏的嶺南銅鼓

央視新聞2023-05-07 09:29:08

涵蓋多領(lǐng)域,!今年一季度我國(guó)消費(fèi)品進(jìn)口持續(xù)擴(kuò)大

央視新聞2023-05-07 09:24:48

克宮遭襲的幾大疑點(diǎn) 俄首都防空為何表現(xiàn)“拉胯”

環(huán)球時(shí)報(bào)2023-05-07 09:25:43

查爾斯三世加冕儀式會(huì)花多少錢?一起來(lái)算算這筆經(jīng)濟(jì)賬

央視財(cái)經(jīng)2023-05-07 07:19:36

廣西一貨車側(cè)翻壓垮路邊板房車上碎石傾倒一地,,致4死1傷

每日經(jīng)濟(jì)新聞2023-05-07 07:02:08

網(wǎng)友稱24人吃淄博燒烤花了760元,,在淄博吃燒烤吃的是氛圍

快科技2023-05-07 08:42:49

快訊,!外媒:巴林外交大臣訪問(wèn)烏克蘭,,系1992年兩國(guó)建交來(lái)首次

環(huán)球網(wǎng)2023-05-06 13:32:12

又拱火,!美媒:拜登政府比照“烏克蘭模式”,擬援臺(tái)5億美元軍備

海峽導(dǎo)報(bào)2023-05-06 14:29:11

新加坡防長(zhǎng)黃永宏:中美關(guān)系“大到不能倒”若爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng),,后果將遠(yuǎn)超俄烏沖突

環(huán)球網(wǎng)2023-05-06 14:37:11

俄防長(zhǎng):俄軍彈藥供應(yīng)充足 特需武器產(chǎn)量猛增六倍 足以對(duì)敵人實(shí)施“有效火力殺傷”

參考消息2023-05-06 17:30:25

網(wǎng)友落公交車被大媽撿走的癌癥靶向藥已找回

九派新聞2023-05-07 06:46:39

女生為哄男友偷閨蜜手鐲賣錢后給男友買新手機(jī)

網(wǎng)易2023-05-07 08:07:39

美4名蒙面小偷盜53支槍 警方已公布相關(guān)監(jiān)控畫(huà)面

海外網(wǎng)2023-05-07 09:22:58

線上線下融合,、規(guī)模歷史最大……一組數(shù)字盤(pán)點(diǎn)廣交會(huì)亮點(diǎn)

央視新聞2023-05-07 01:09:47

山東艦航母編隊(duì)完成遠(yuǎn)海戰(zhàn)備訓(xùn)練 于近日返回母港

央視網(wǎng)2023-05-06 13:36:33

董宇輝撒貝寧《開(kāi)講啦》,!一起講述青春的故事

我亦思語(yǔ)2023-05-07 01:06:26

男子淄博吃完燒烤后買房定居 當(dāng)事人:一直很喜歡這里,,并非沖動(dòng)

九派新聞2023-05-07 09:01:45

女子被大風(fēng)吹飛多處骨折 網(wǎng)友:突然覺(jué)得胖一點(diǎn)可以接受了

新浪2023-05-07 08:53:38

菲總統(tǒng)為美軍基地劃“紅線” 這些軍事基地不會(huì)被用來(lái)攻擊中國(guó)和其他任何國(guó)家

環(huán)球時(shí)報(bào)2023-05-06 13:56:39

當(dāng)事人回應(yīng)在淄博吃完燒烤直接定居:老家已有很多人來(lái)此定居

九派新聞2023-05-07 00:45:17

匈牙利總理力挺特朗普 他才是“和平的希望”

觀察者網(wǎng)2023-05-06 21:34:30

歐盟外長(zhǎng)談對(duì)華政策 歐洲需要有別于美國(guó)的對(duì)華政策

觀察者網(wǎng)2023-05-06 16:14:28

高鐵上被掌摑女孩:接受行政處罰,但堅(jiān)決不和解

中宏網(wǎng)2023-05-07 01:23:08

女子吵架高空拋物獲刑10個(gè)月

中國(guó)青年網(wǎng)2023-05-07 09:11:38

涉嫌違反火藥類取締法 岸田遇襲案嫌疑人再被捕

央視網(wǎng)2023-05-06 13:59:04

巴林外交大臣訪問(wèn)烏克蘭 這是自烏克蘭獨(dú)立以來(lái)巴林外交大臣首次訪問(wèn)烏克蘭

環(huán)球網(wǎng)2023-05-06 14:00:45

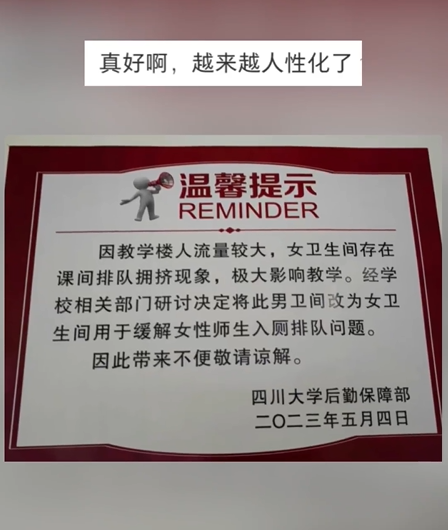

高校將男廁改女廁引爭(zhēng)議,,在校學(xué)生普遍支持

快科技2023-05-07 08:16:41

中方敦促美停止對(duì)臺(tái)軍售 美方正在把臺(tái)灣變成“火藥桶”,,遭殃的是廣大臺(tái)灣同胞

人民日?qǐng)?bào)2023-05-06 13:52:59

美國(guó)一66歲男子射殺弟弟 尚不清楚他這么做的原因是什么

網(wǎng)易2023-05-07 09:33:16

塞爾維亞再發(fā)生殺戮事件 致至少8人死亡,13人受傷

觀察者網(wǎng)2023-05-06 13:49:05

擾亂市場(chǎng)正常秩序,,蘇州兩房企帶頭降價(jià)售房被罰

界面新聞2023-05-07 06:29:04

一架美國(guó)F-16戰(zhàn)斗機(jī)在韓國(guó)墜毀 飛機(jī)可能是在訓(xùn)練期間墜毀

觀察者網(wǎng)2023-05-06 15:59:24

大學(xué)生怒懟攤主用六兩秤 市監(jiān)局:屬實(shí),,已告誡商販

搜狐2023-05-07 08:23:30

駐韓美軍一架F-16墜毀 飛行員安全逃生,事故未造成地面人員傷亡

海外網(wǎng)2023-05-06 15:57:12