我國首次在南海千米級海底發(fā)現(xiàn)大型古代沉船遺址

原標題:深??脊胖匾l(fā)現(xiàn),!我國首次在南海千米級海底發(fā)現(xiàn)大型古代沉船遺址

今天(10月19日)上午,國家文物局發(fā)布水下考古三個重要項目的考古新發(fā)現(xiàn),。其中,,深海考古獲得多項重要發(fā)現(xiàn),,南海西北陸坡一號,、二號沉船遺址是我國首次在南海千米級海底發(fā)現(xiàn)的大型古代沉船遺址。遺址位于海南本島與西沙群島北礁之間約1500米深的南海海底,。

南海西北陸坡一號,、二號沉船遺址發(fā)現(xiàn)于2022年10月,根據(jù)國家文物局的統(tǒng)籌部署和工作安排,,2023年5月至6月,、9月至10月,,國家文物局考古研究中心,、中國科學(xué)院深??茖W(xué)與工程研究所、中國(海南)南海博物館聯(lián)合對二處沉船遺址進行了兩個階段的深??脊耪{(diào)查,。

南海西北陸坡一號、二號沉船遺址:

我國首次在南海千米級海底發(fā)現(xiàn)

一號沉船:大量碼放整齊的陶瓷器,、鐵器等堆積

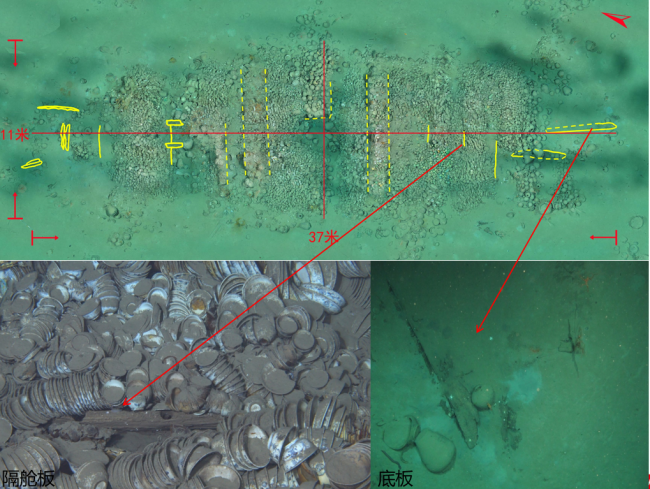

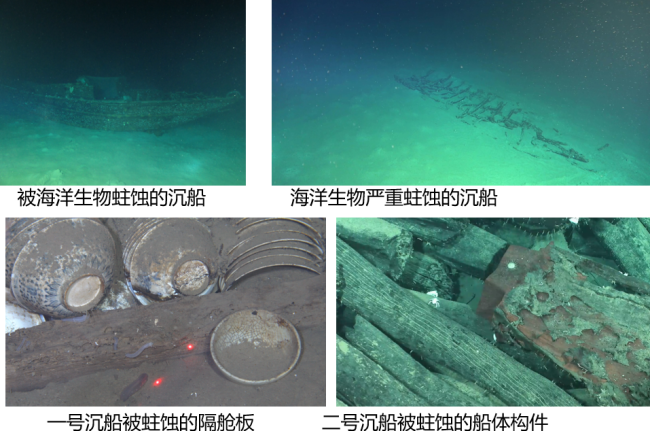

一號沉船遺址由核心區(qū),、環(huán)形散落區(qū)和條形散落區(qū)組成,年代為明正德年間,。核心區(qū)為船體和大量堆疊有序,、碼放整齊的陶瓷器、鐵器等構(gòu)成的堆積,,長約37米,,寬約11米,環(huán)形散落區(qū),、條形散落區(qū)由散落的船載物品構(gòu)成,,遺物較少。一號沉船上部結(jié)構(gòu)不存,,殘存船體大部分被掩埋覆蓋,,僅在部分位置暴露有隔艙板和底板。

二號沉船:大量碼放整齊的原木堆積

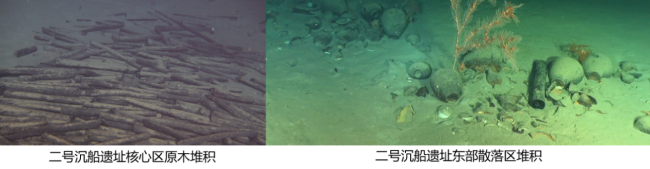

二號沉船遺址位于一號沉船遺址東北約12海里處,,由核心區(qū)和散落區(qū)組成,,年代為明弘治年間。核心區(qū)為大量碼放整齊的原木堆積,,長約21米,,最寬約8米,核心區(qū)西北及東部各有一處由少量原木和陶瓷器散落形成的堆積,。二號沉船暫未發(fā)現(xiàn)船體,,僅在核心區(qū)原木堆積中發(fā)現(xiàn)一根疑似船構(gòu)件的條木。

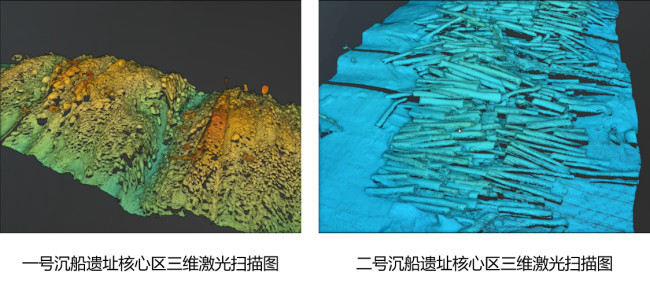

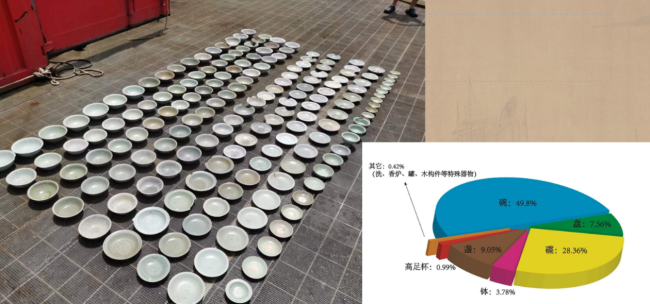

經(jīng)過調(diào)查,,探明了一號,、二號沉船遺址的分布范圍,在二處遺址核心堆積區(qū)的西南角布放水下測繪永久基點,,完成了遺址三維激光掃描和一號沉船遺址核心區(qū),、環(huán)形散落區(qū)、部分條形散落區(qū)和二號沉船遺址核心區(qū),、散落區(qū)的攝影拼接,,從一號沉船遺址提取出水文物標本543件(套),,二號沉船遺址提取出水遺物36件。

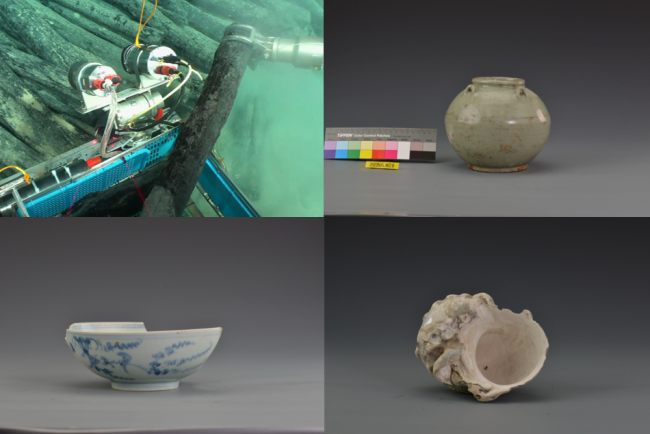

一號沉船遺址有多個隔艙的船貨堆積,,包括陶器,、瓷器、銅器,、鐵器,、竹木器等,數(shù)量超十萬件,,代表性器物有醬釉陶罐,,琺華梅瓶,青花執(zhí)壺,、玉壺春瓶,,紅綠彩碗、盤,、杯,,青釉玉壺春瓶,青白釉盤,、碗,,白釉三足圓香爐,藍釉高足碗,,單色釉玉壺春瓶,、扁壺,素三彩螺形壺,、象形壺,、鶴形壺,鐵鍋,,銅盤,、銅錢等。二號沉船遺址發(fā)現(xiàn)大量尺寸相近,、碼放整齊的原木及少量陶器,、瓷器、蠑螺殼等,。

△一號沉船遺址提取出水文物

△二號沉船遺址提取出水文物

我國首次在同一海域發(fā)現(xiàn)出航和回航的古代商船

二處沉船遺址保存相對完好,,文物數(shù)量巨大,年代比較明確,,不僅是我國深??脊诺闹卮蟀l(fā)現(xiàn),也是世界級重大考古發(fā)現(xiàn),。一號沉船滿載外銷的陶瓷器,,二號沉船則裝載了從海外輸入的木材,,是我國首次在同一海域發(fā)現(xiàn)出航和回航的古代商船,再現(xiàn)了明代中期海上貿(mào)易的繁盛景象,,有助于深入探索和充分理解古代海上絲綢之路的雙向流動,。

這一重大發(fā)現(xiàn)實證了中國先民開發(fā)、利用,、往來南海的歷史事實,,填補了我國古代南海離岸航行路線的缺環(huán),,完善了海上絲綢之路南海段航線的歷史鏈條,,對中國海洋史、陶瓷史,、海外貿(mào)易史,、海上絲綢之路等方面的研究均具有突破性貢獻。

關(guān)于航路航線,,一號沉船的始發(fā)港可能為福建或廣東,,經(jīng)華南沿海沿岸航行后,從海南島東部穿南海西北陸坡海域,,沿越南中南部抵達東南亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)地點,。二號沉船在東南亞地區(qū)的貿(mào)易中轉(zhuǎn)地點裝載原木后經(jīng)越南中南部,穿過南海西北陸坡海域,,經(jīng)海南島東部,,抵達中國港口。

南海西北陸坡一號,、二號沉船遺址考古調(diào)查是中國水下考古工作者首次運用考古學(xué)理論,、技術(shù)與方法,嚴格按照水下考古工作規(guī)程要求,,借助深潛技術(shù)與裝備,,對位于水下千米級深度的古代沉船遺址開展系統(tǒng)、科學(xué)的考古調(diào)查,、記錄與研究工作,,對于我國深海考古的發(fā)展具有重要里程碑的意義,。

下一步,,國家文物局考古研究中心等單位將于2024年3月至4月開展第三階段考古調(diào)查,以南海西北陸坡一號,、二號沉船遺址為重點,,開展南海重點區(qū)域及重要航線深海考古調(diào)查,,聯(lián)合多學(xué)科深入推進南海歷史航線航路和海上絲綢之路等相關(guān)研究,,揭示其背后蘊藏的中華文明連續(xù)性,、創(chuàng)新性、統(tǒng)一性,、包容性,、和平性。

漳州圣杯嶼元代沉船遺址:

科技加持開創(chuàng)低能見度下水下考古精細化發(fā)掘

漳州圣杯嶼元代沉船遺址位于福建省漳州市古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古雷半島東側(cè)圣杯嶼海域,。經(jīng)國家文物局批準,,2022—2023年,國家文物局考古研究中心,、福建省考古研究院和漳州市文化和旅游局等單位對該遺址進行了水下考古發(fā)掘,。

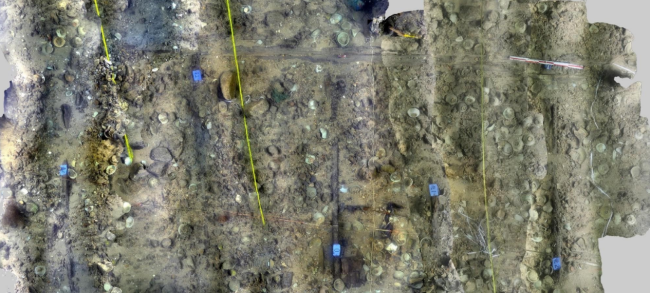

沉船遺址水深約30米,主體區(qū)域殘存有木質(zhì)船體和成摞擺放的船貨堆積,,范圍約300平方米,。考古發(fā)掘發(fā)現(xiàn),,沉船船體殘長約16.95米,,最寬處保存約4.5米,殘存9道隔艙板和10個船艙,,單層板結(jié)構(gòu),,發(fā)現(xiàn)桅座、龍骨板,、龍骨補強材以及舭龍骨等船體構(gòu)件,。

發(fā)掘出水文物標本約1.7萬件,主要為龍泉青瓷和陶罐,、鉛錘,、印章等船上生活、航海相關(guān)文物,。其中龍泉青瓷數(shù)量達到1.6萬余件,,器形包括碗、盤,、碟,、盞、洗,、缽,、香爐和高足杯等,年代為元代晚期,,為典型的外銷貿(mào)易瓷,。結(jié)合溫州朔門古港的考古發(fā)現(xiàn),推測該沉船可能是從溫州港出海前往東南亞的民間貿(mào)易商船,。

△水下遺址影像拼接圖

漳州圣杯嶼沉船遺址的考古發(fā)掘通過科技創(chuàng)新,、設(shè)備改良,,實現(xiàn)了低能見度下水下考古精細化發(fā)掘,極大提升了我國水下考古發(fā)掘技術(shù)水平,。沉船,、船貨以及船上生活、航海相關(guān)文物的發(fā)現(xiàn),,對深入研究元代航海史,、造船史和船上生活等具有重要價值。

圣杯嶼沉船重現(xiàn)了元代晚期龍泉青瓷外銷和海上絲綢之路的繁榮,,是近幾年我國海上絲綢之路考古的重要成果,。

威海甲午沉艦遺址:

陸續(xù)發(fā)現(xiàn)定遠、靖遠,、來遠三艦

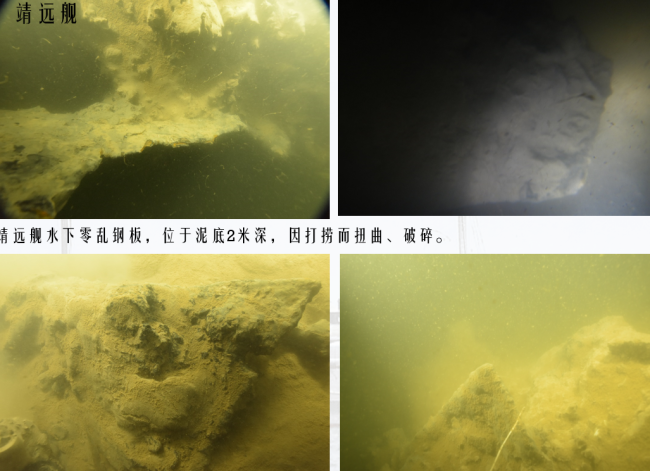

2017年以來,,國家文物局考古研究中心、山東省水下考古研究中心等單位,,在威海灣原北洋海軍基地附近,通過水下考古調(diào)查結(jié)合造船檔案和戰(zhàn)爭檔案等研究,,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)定遠,、靖遠、來遠三艦,,取得了重要收獲,。

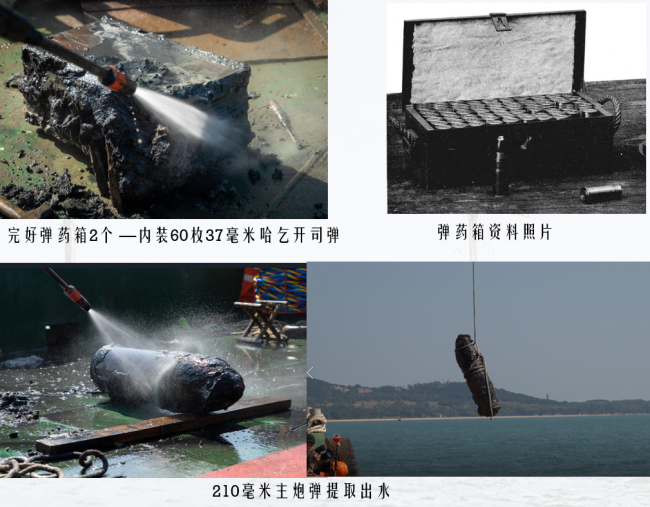

威海灣內(nèi)的甲午沉艦遺址水深6-10米,遺址分布面積850~2100平方米不等,,埋于海泥下0.5~3米,,均未發(fā)現(xiàn)完整艦體,僅存的遺物呈散落分布狀態(tài),。發(fā)掘出水遺物包括船體構(gòu)件,、船員生活物品和武器彈藥等,結(jié)合遺物種類能判斷原艦體的艏,、舯及艉部等位置,。其中,定遠艦于艏部主炮區(qū)發(fā)現(xiàn)并成功提取整塊重達18.7噸的防護鐵甲板,。

靖遠艦于舯部發(fā)現(xiàn)2箱完好的37毫米哈乞開司炮彈,、艏部發(fā)現(xiàn)1枚210毫米主炮開花彈。

來遠艦發(fā)現(xiàn)鏨刻有“來遠”銀勺以及兩塊寫有“來遠”水手姓名的身份木牌,。

甲午沉艦系列考古工作探索總結(jié)了一套實踐可行的近現(xiàn)代沉艦考古與保護工作方法,,填補了中國海域近現(xiàn)代沉艦水下考古的空白。系列水下考古成果對于推進甲午戰(zhàn)爭研究,、沉艦遺址原址保護等方面發(fā)揮了重要作用,,也為愛國主義教育提供了生動的實物教材,。

(總臺央視記者 田云華 張昕)

推薦閱讀

神舟十七號載人飛船近日擇機發(fā)射,!

央視中文國際2023-10-19 15:00:56

四川甘孜:“日照金山”美景

央視網(wǎng)2023-10-18 07:36:51

又是一年秋葉黃 北京城區(qū)秋色漸顯

中國天氣網(wǎng)2023-10-18 07:29:17

李亞鵬因未按時履行還款義務(wù)被限制高消費 如違反將面臨罰款、拘留

青瞳視角2023-10-19 15:10:13

臺積電放棄進駐桃園,被綠營說成“被市長趕走”,,桃園市政府反駁

環(huán)球網(wǎng)2023-10-19 09:04:54

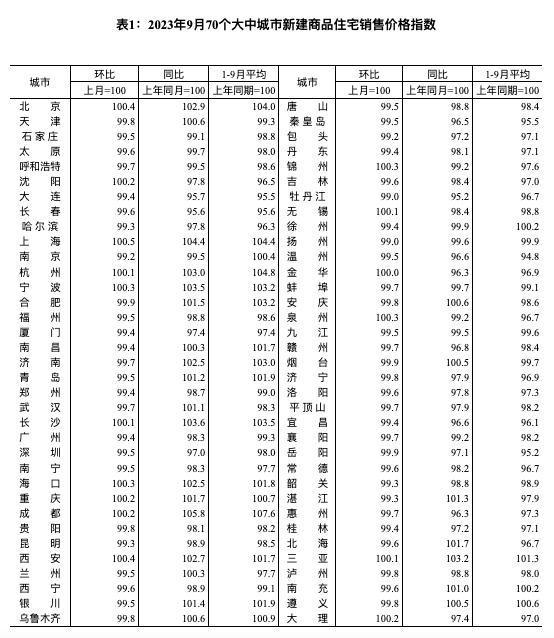

最新70城房價:一線城市二手房環(huán)比連降4個月首次轉(zhuǎn)漲 漲幅為0.2% 北京漲0.7%領(lǐng)跑

中國經(jīng)濟網(wǎng)2023-10-19 14:38:15

以媒:澤連斯基請求和布林肯一起訪問以色列遭拒絕

環(huán)球網(wǎng)2023-10-18 13:46:24

拜登此刻要到以色列,,是拱火還是滅火,?

直新聞2023-10-18 13:29:19

全國建成近8000個數(shù)字化車間智能工廠 開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點和城市試點工作

新華社2023-10-19 15:07:25

俄駐美大使:美向烏秘密提供ATACMS系統(tǒng)是“嚴重錯誤”

環(huán)球網(wǎng)2023-10-18 13:55:12

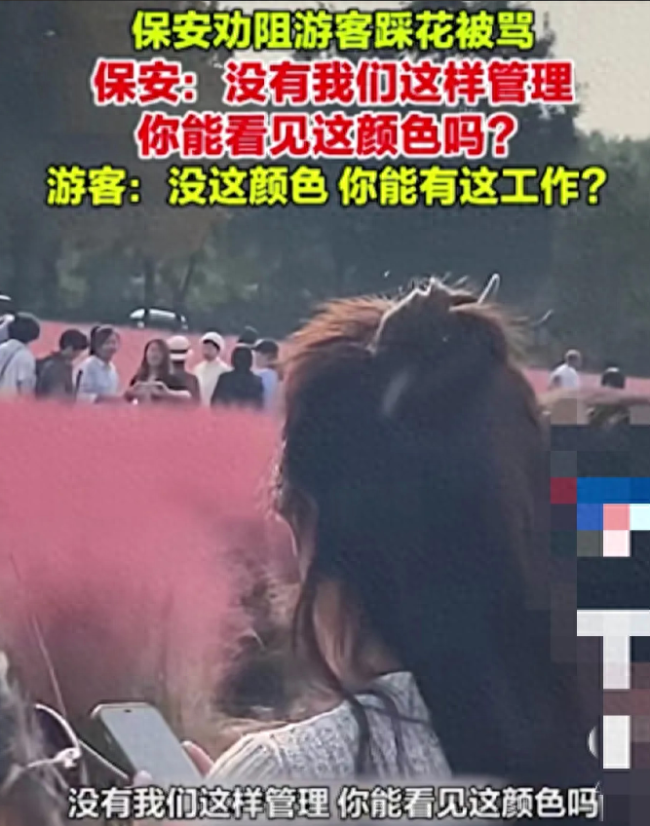

北京一景區(qū)保安花海中勸阻游客踩花被辱罵

零度時評2023-10-19 14:45:22

浙江國祥為何成燙手山芋,?牽連甚廣

網(wǎng)易2023-10-19 14:51:55

加沙醫(yī)院遭空襲,!多國爆發(fā)抗議,美國,、以色列大使館被包圍

海外網(wǎng)2023-10-18 13:13:59

以色列國防軍發(fā)言人:正為下一階段進攻做準備,與外界預(yù)期不太一樣

觀察者網(wǎng)2023-10-18 13:18:42

該不該禁養(yǎng)羅威納犬?成都城管回應(yīng):公安牽頭,,正在討論

環(huán)球網(wǎng)2023-10-19 15:00:01

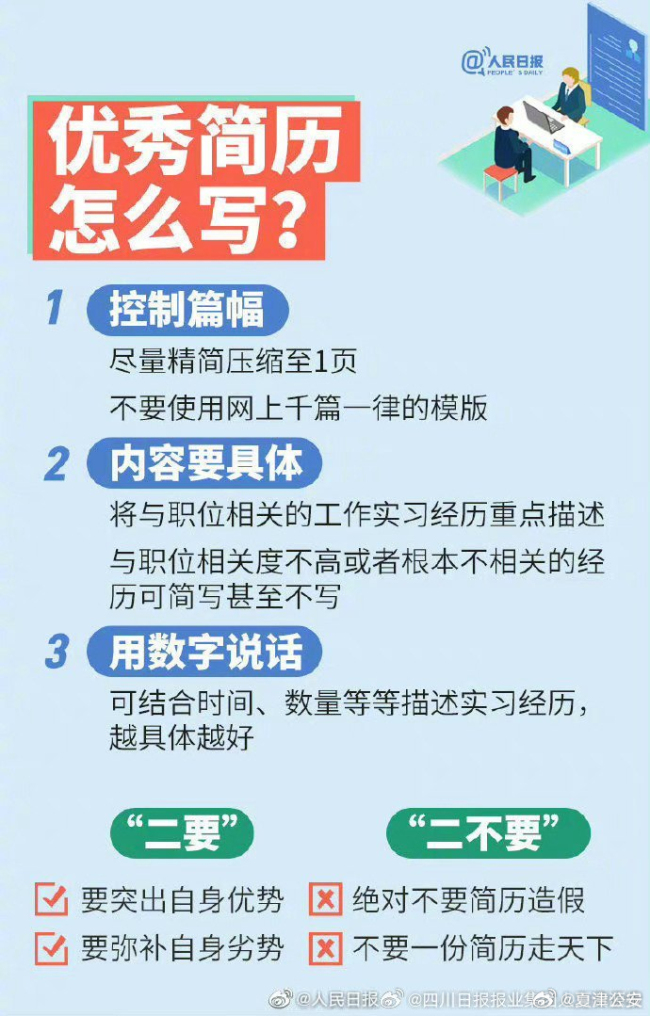

當?shù)罔F上偷看別人簡歷被發(fā)現(xiàn)后 對方小聲問了句:有什么修改建議嗎?

歡樂存儲所2023-10-19 14:42:47

巴以沖突進入第11天,最大的噩耗傳來了 太讓人痛心

牛彈琴2023-10-18 13:20:40

巴以沖突11天逾30萬名兒童被迫離開家園 沙地帶衛(wèi)生部門稱醫(yī)療資源已將枯竭

俄羅斯衛(wèi)星通訊社2023-10-18 15:12:39

50萬大軍壓境為何遲遲不開進加沙?以色列到底在等什么,?

百家號2023-10-18 11:44:22

49歲女強人,蒙古國女外長高顏值有氣質(zhì)備受人們羨慕

老姑娘優(yōu)翟成2023-10-19 14:36:20

哈薩克斯坦總統(tǒng)訪華期間,,中哈兩國簽署價值165.4億美元商業(yè)文件

界面快訊2023-10-18 13:11:33

女子遛狗不牽繩被撞骨折:不咬人憑什么拴

百家號2023-10-19 14:46:20

外媒:加沙醫(yī)院遭襲后,支持哈馬斯的抗議者與巴安全部隊在約旦河西岸爆發(fā)沖突

環(huán)球網(wǎng)2023-10-18 11:15:30

加沙浸信會醫(yī)院被空襲,!“至少500人死亡”

環(huán)球網(wǎng)2023-10-18 13:48:20

倒刺傷害到底有多“深”,?危險危險危險!

百家號2023-10-19 14:48:43

42歲阿嬌卡點為皇甫圣華慶生曬兩人親密照,本人回應(yīng):放心,,我還是最愛阿Sa

九派新聞2023-10-19 15:02:08

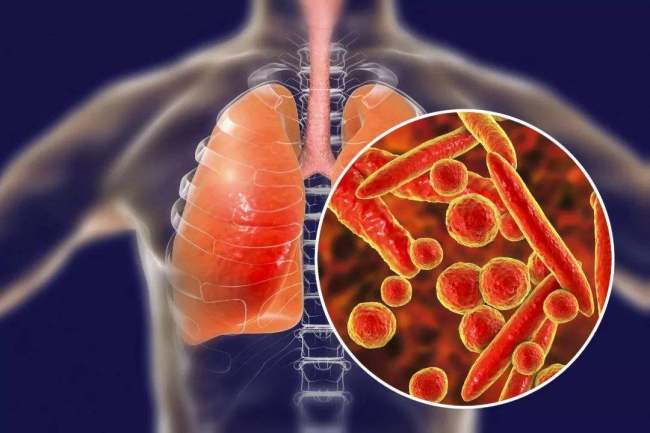

感染肺炎支原體后有哪些癥狀,?持續(xù)發(fā)燒,,咳嗽

2023-10-19 14:55:07

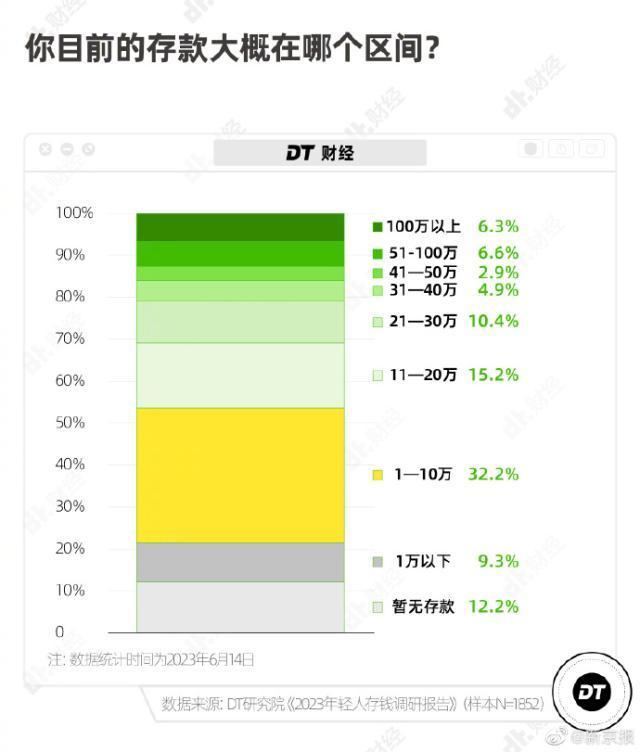

53.7%年輕人存款不足10萬元 收入偏低 生活成本高

金融界2023-10-19 15:11:42

股價跌了一大半,,市值縮水1000億,A股公司高管朋友圈連發(fā)12問:刷新了我的認知底線

每日經(jīng)濟新聞2023-10-19 14:35:39

巴勒斯坦總統(tǒng)阿巴斯:以色列政府越過所有紅線,,應(yīng)得到懲罰

2023-10-18 14:36:26

加沙醫(yī)院被炸遇最血腥事件已致500死,,哈馬斯:美國的錯

新浪2023-10-18 11:41:51

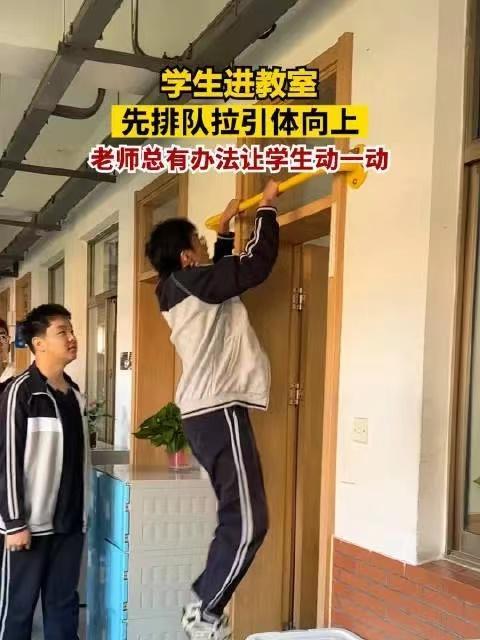

紹興一中學(xué)學(xué)生進教室先排隊“強制健身器”拉引體向上

小魚兒會飛2023-10-19 14:40:04

馬英九點名抗議美白宮前安全顧問:意圖把臺灣“武器化”思維,!絕不歡迎!

臺海網(wǎng)2023-10-18 14:03:49

朔爾茨準備飛離以色列時當?shù)匕l(fā)生火箭彈襲擊,,隨行記者等趴在跑道上躲避

環(huán)球網(wǎng)2023-10-18 13:04:41

蕭敬騰微博曬婚紗照官宣結(jié)婚:10月19日這一天如此美好

騰訊娛樂2023-10-19 14:44:58