2024年中國考古新發(fā)現(xiàn)公布 武王墩一號墓入選(2)

據(jù)介紹,20世紀70年代以來,,隨著長江流域一系列稻作遺存的發(fā)現(xiàn),,學界提出了水稻起源于長江中下游的觀點,而其背后的早期社會面貌卻知之甚少,。下湯遺址貫穿新石器時代始終,,經(jīng)歷了從稻作農(nóng)業(yè)起源到新石器晚期農(nóng)業(yè)高度發(fā)達的整個歷程,新發(fā)現(xiàn)的聚落要素,、聚落結(jié)構(gòu),,為研究我國早期稻作農(nóng)業(yè)社會提供了重要樣本。

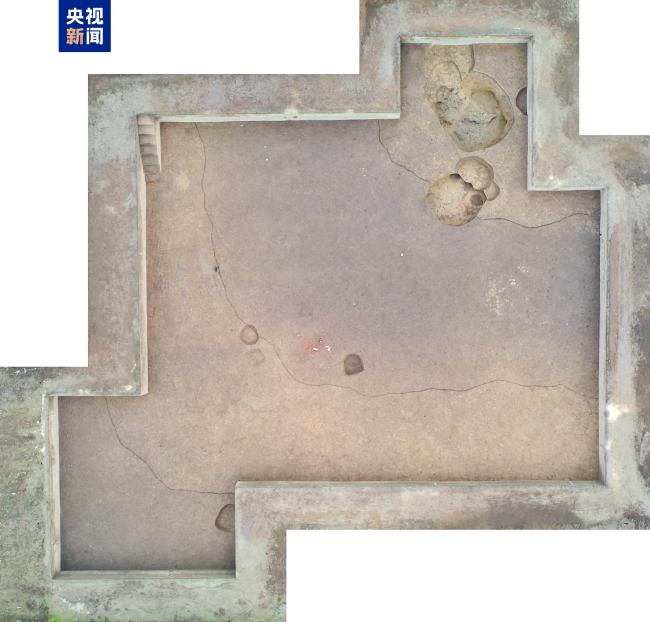

△北部土臺及器物坑

寺洼遺址

在黃河上游探源中華文明

位于甘肅省定西市臨洮縣寺洼山村的寺洼遺址,,擁有豐富的馬家窯文化遺存,。2018至2024年,中國社會科學院考古研究所,、甘肅省文物考古研究所聯(lián)合在這里開展了7次發(fā)掘,。

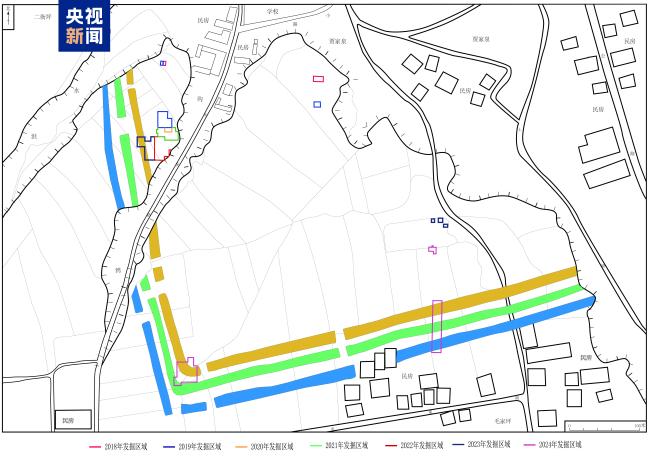

△寺洼遺址歷年發(fā)掘區(qū)及“圍壕(溝)”分布圖

首次發(fā)現(xiàn)了史前時期三重近方形布局的大型“圍壕(溝)”。三重圍壕平行分布,、直角轉(zhuǎn)彎,,形制布局相當規(guī)整。每條圍壕口部寬約9-11米,,整體看,,東西長約600米,南北寬約450米。其始建和主要使用年代為馬家窯類型時期,,距今約5000年,,是目前已知國內(nèi)最早的多重近方形大型“圍壕(溝)”結(jié)構(gòu),為后世(長)方形“城池”的出現(xiàn)奠定了早期基礎(chǔ),。綜合三重“圍壕”內(nèi)外的諸多發(fā)現(xiàn),,寺洼遺址所在區(qū)域為一處馬家窯文化聚落群,寺洼遺址屬于引領(lǐng)者,,是該遺址群中的一處中心性聚落,。

△“圍壕”西南角內(nèi)側(cè)(上為北)

推薦閱讀

2024年中國考古新發(fā)現(xiàn)公布 武王墩一號墓入選

央視新聞客戶端2025-02-19 11:30:47

北京今晨現(xiàn)赤粉色朝霞 令人賞心悅目

央視新聞客戶端2025-02-19 11:21:02

70城房價數(shù)據(jù)出爐!一線城市環(huán)比繼續(xù)上漲 最新解讀

央視新聞客戶端2025-02-19 11:14:44

2025年高考時間定了 6月7日,、8日舉行

閃電新聞2025-02-19 11:19:39

烏歐確定無法上桌 美推動單邊談判遭反對

人民日報2025-02-19 11:17:44

大陸敢動臺灣一下,,美國就敢對中國出手,!外交部直接喊出8個字

網(wǎng)易2025-02-19 11:26:49

俄美會談后 特朗普稱“烏克蘭不應該讓戰(zhàn)爭開始” 引發(fā)美媒批評

環(huán)球網(wǎng)2025-02-19 11:18:04

臺媒曝大S樹葬本周舉行 踐行環(huán)保遺愿

美琳愛聽歌2025-02-19 11:17:54

京昆高速陜西渭南西禹段發(fā)生車禍,,一SUV追尾半掛車 1死3傷悲劇引關(guān)注

童知源2025-02-19 11:21:57

哪吒2全國排片量近6成,目前進入全球影史票房榜的第八位

2025-02-19 11:28:35

首富“賣藥”,,賺得560億身家

侃見財經(jīng)2025-02-19 11:24:54

岸田文雄遇襲案嫌疑人被判10年 投擲爆炸物被判刑

中國新聞網(wǎng)2025-02-19 10:55:25

全球華人決戰(zhàn)AI之巔,,馬斯克Grok 3險勝DeepSeek

新浪財經(jīng)2025-02-19 10:49:00

公安部下達“死命令”,!私家車上但凡沒有這東西,,罰款200元 保障生命安全

搜狐2025-02-19 11:23:16

歐洲在烏克蘭和平談判中被分到了小孩那桌 國防投資不足的后果

財聯(lián)社2025-02-19 10:54:04

美國社保局代理局長辭去職務 拒絕馬斯克數(shù)據(jù)要求引發(fā)離職

環(huán)球網(wǎng)2025-02-19 11:19:23

陜西多家博物館取消閉館日 優(yōu)化參觀體驗

新浪財經(jīng)2025-02-19 11:23:56

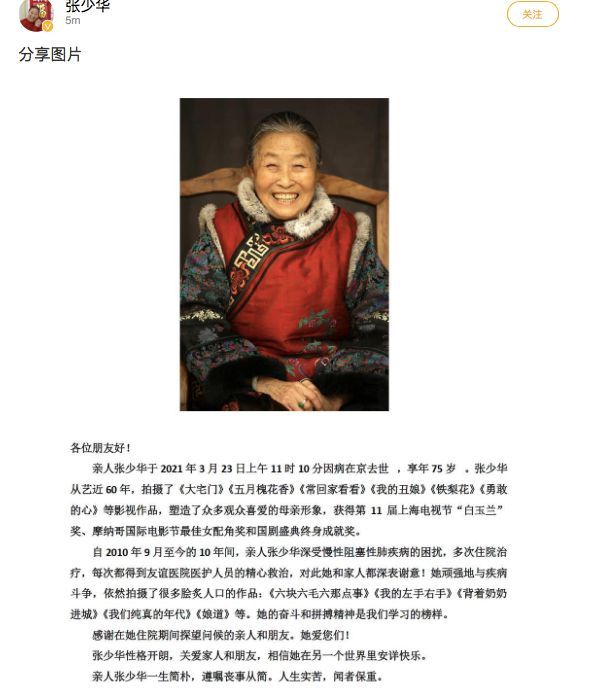

丑娘張少華因病去世,,多次住院卻無人陪伴

搜狐2025-02-19 11:26:59

特朗普希望在今年復活節(jié)前實現(xiàn)俄烏停火 計劃被指不切實際

網(wǎng)易2025-02-19 10:48:31

美國加州下沉速度遠超預期,,最快每年超20厘米,,會徹底沉沒嗎?

光明網(wǎng)2025-02-19 11:27:38

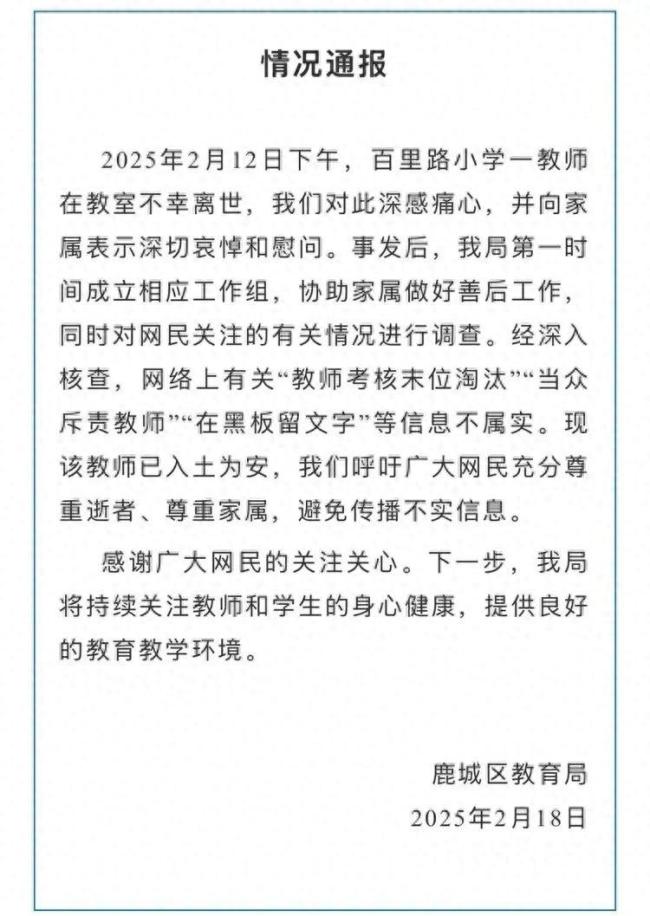

官方回應小學教師因末位淘汰制輕生不實 網(wǎng)絡(luò)傳言已被澄清

極目新聞2025-02-19 11:21:01

起底賣慘,、假助農(nóng)真賣貨

光明網(wǎng)2025-02-19 11:26:28

王大陸已交保 將于3月入伍 涉逃避兵役風波

百家號2025-02-19 10:50:21

美客機翻覆乘客說一眨眼就頭朝下了 80人全部幸存

澎湃新聞2025-02-19 11:25:32

日本外相稱涉烏談判不能以俄羅斯勝利告終 強調(diào)美國領(lǐng)導作用

俄羅斯衛(wèi)星通訊社2025-02-19 11:06:47

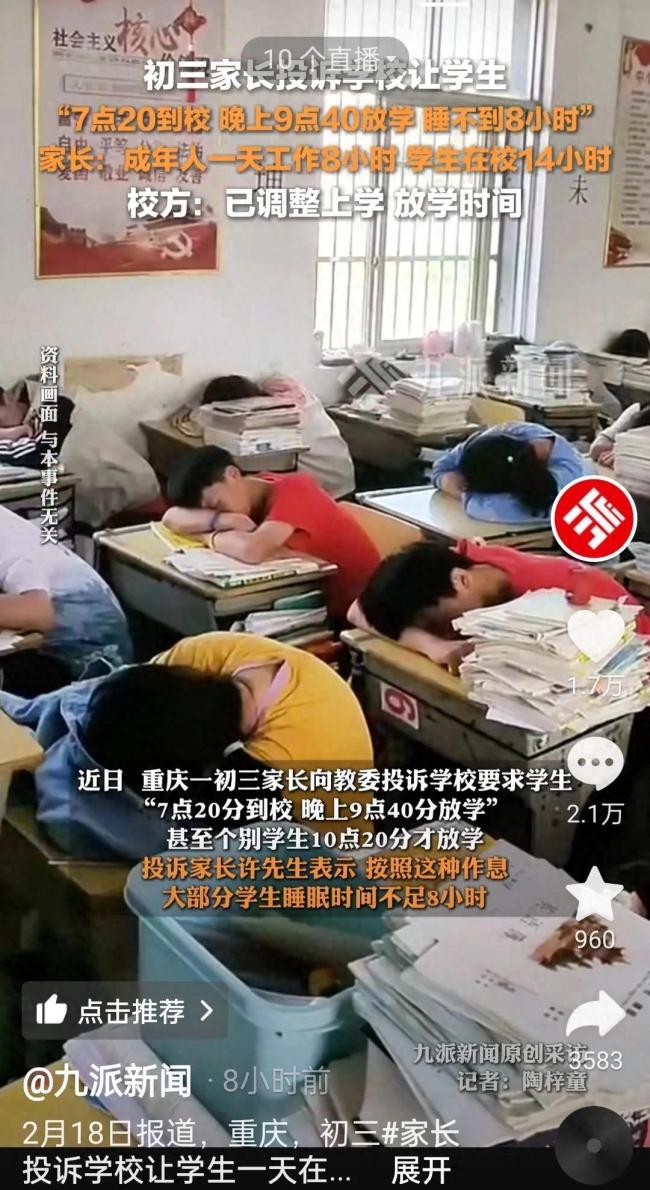

學校讓學生在校14小時 家長投訴 官方已調(diào)整時間

教育先說2025-02-19 11:19:59

特朗普嚴厲批評澤連斯基 領(lǐng)導能力遭質(zhì)疑

人民日報2025-02-19 11:16:27

烏克蘭基輔傳出爆炸聲 防空系統(tǒng)啟動應對

央視新聞2025-02-19 11:15:55

同居19年不結(jié)婚不生孩,,51歲的曾寶儀活成這樣,,難怪曾志偉不催婚 初戀長跑依舊甜蜜

搜狐2025-02-19 11:23:34

孕婦稱被行李箱砸中致孩子早產(chǎn)離世 鐵路方回應爭議

極目新聞2025-02-19 11:28:05

俄美會談后釋放哪些積極信號 雙方同意保持定期接觸

海報新聞2025-02-19 11:24:33

特朗普暗示烏克蘭舉行新的選舉 澤連斯基領(lǐng)導力受質(zhì)疑

魯中晨報2025-02-19 11:16:04

澤連斯基說俄美會談令人吃驚 烏方未參與引發(fā)爭議

中國青年網(wǎng)2025-02-19 11:17:23

陳妍希曾稱在任何感情中做自己都很難,,都會有需要去配合去對方的地方

2025-02-19 11:25:21

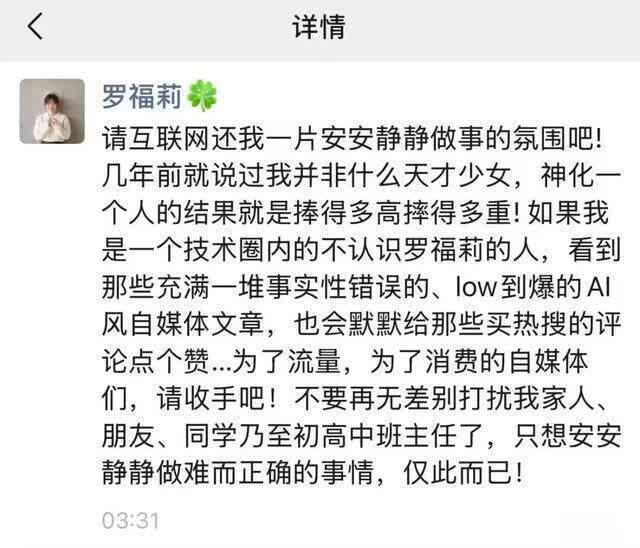

“天才少女”羅福莉深夜回應:請互聯(lián)網(wǎng)還我一片安安靜靜做事的氛圍 拒絕無差別打擾

鳳凰網(wǎng)2025-02-19 11:21:23