中國技術(shù)人員在德國造機車 讓百年德企煥發(fā)生機

世界軌道交通裝備技術(shù)起源于歐洲,,長期以來歐美國家一直處于領(lǐng)先地位,。然而近些年來,這一情況發(fā)生了變化,。在德國,,擁有百年歷史的福斯羅機車車輛有限公司一度在激烈的市場競爭中面臨困境,、失去競爭力。

2020年,,中國企業(yè)收購了這家老牌公司,,中國技術(shù)與人才的進駐不僅為這家老廠子帶來了新的生機活力,也讓中企在歐洲高端軌道交通市場站穩(wěn)了腳跟,。今天的《奮斗致青春·四海筑華章》,,我們就一起看看這群中國年輕人的故事,。

2024年,彭東哲來到德國基爾,,加入福斯羅機車中方管理團隊,。當時,福斯羅正在研制被中企收購后的首個油電混合動力機車產(chǎn)品,。按計劃,,福斯羅要在2024年年底交付首批兩臺機車。

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事彭東哲:在我來之后面臨一個問題就是當時我們的罩板供應(yīng)商因為相關(guān)原因,,導致他沒有辦法給我們足量供貨,,所以我們面臨罩板斷供的風險。

經(jīng)過調(diào)研之后,,彭東哲和團隊發(fā)現(xiàn),,歐洲和全球相關(guān)國家沒有能夠滿足他們要求的供應(yīng)商,于是團隊將視線轉(zhuǎn)向中國,,并尋找到了長期合作伙伴,。而這家供應(yīng)商以3個月的“中國速度”完成世界同行常規(guī)需要至少6個月的產(chǎn)品生產(chǎn)流程。

福斯羅機車車輛有限公司機械工程技師貝內(nèi)特:來自中國的產(chǎn)品的質(zhì)量非常好,,我們非常滿意,。無論如何我都想說,它的品質(zhì)與德國啤酒一樣好,。

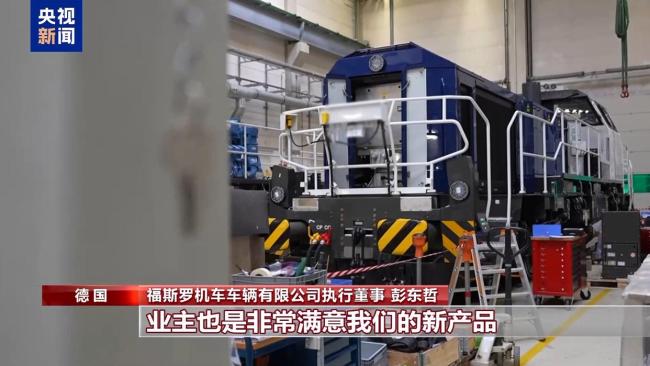

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事彭東哲:這個其實也是我們非常驕傲的一點,。最終在2024年底新年敲鐘前的一刻,我們完成了兩臺車的交付,,業(yè)主也非常滿意我們的新產(chǎn)品,。

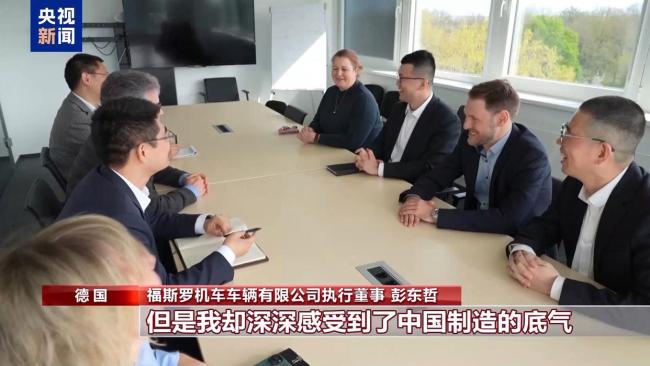

被中企收購后,福斯羅機車從一家德國本土企業(yè)變身為國際化企業(yè),,員工來自中國,、德國以及歐洲多國。如何管理這樣的企業(yè),,是彭東哲等管理人員面臨的一個難題,。

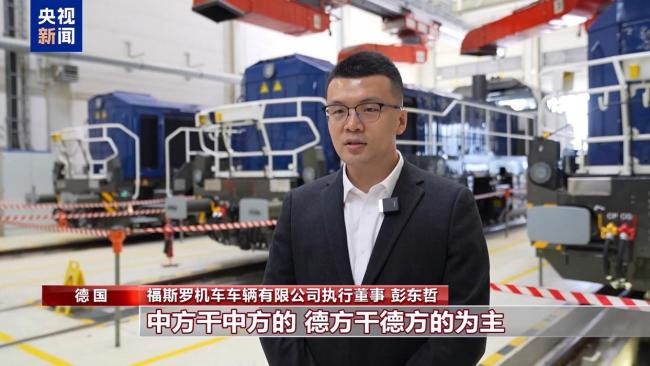

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事彭東哲:那個時候,大部分還是以中方干中方的,、德方干德方的為主,,但是后面我們就發(fā)現(xiàn),無論是在工作效率方面,,在溝通方面,,還是在文化交流方面,其實都不利于整個公司的發(fā)展跟成長。后面我們就進行了重新調(diào)整,,以中德雙方師徒的方式,,來進行工作任務(wù)的布置。后來經(jīng)歷了很短的時間,,可能大概是一到兩個月的時間,,這個效果就顯現(xiàn)出來了。

福斯羅機車車輛有限公司副總經(jīng)理帕特里克:一旦我們做到了讓大家團結(jié)合作,,我們就能更好地發(fā)揮兩種文化的優(yōu)勢,,效率和有序運作相結(jié)合,可以釋放出巨大的能量,。這種合作讓我們在最近幾個季度都獲得了成功。

目前,,福斯羅新推出的混合動力機車已投入法國貝唐堡鐵路樞紐,。其搭載的內(nèi)燃動力系統(tǒng)使用生物柴油,碳排放較傳統(tǒng)內(nèi)燃機車降低約90%,;同時,,運行噪聲較傳統(tǒng)車型實現(xiàn)顯著下降。

福斯羅機車車輛有限公司工會主席烏爾里希:去年,,我們生產(chǎn)了很多機車,,這在我們的歷史上是從來沒有過的。成為中國企業(yè)的合作伙伴很好,,我們將穩(wěn)步前進,,最終走向成功。

在福斯羅機車的工作經(jīng)歷,,讓彭東哲更加認識到,,正是中國制造和中國技術(shù)如今的實力和底氣,讓這一中德合作項目實現(xiàn)了共贏,。

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事彭東哲:雖然我到德國工作的時間不長,,但是我卻深深感受到了中國制造的底氣。隨著中國軌道交通行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,,中國制造的軌道交通裝備已經(jīng)具備了速度,、質(zhì)量與綠色智能的特性。

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理亨里克·埃格特:現(xiàn)在,,在中方的幫助下,,我們能夠?qū)⒆钚录夹g(shù)引入市場,共同開發(fā)產(chǎn)品,。獲得技術(shù)對我們來說至關(guān)重要,。這些技術(shù)非常復雜、成本也相當高昂。通過與中國的合作,,我們才有可能在合適的時機,,開發(fā)出合適的產(chǎn)品,并推向市場,。

福斯羅機車車輛有限公司執(zhí)行董事彭東哲:希望十年之后,,我有幸能夠乘坐中國研制的超導磁懸浮列車,以超1000km/h的速度,,穿越阿爾卑斯山的零碳真空隧道,。在見證“一帶一路”綠色交通網(wǎng),貫通歐亞大陸的同時,,來到基爾工廠的智能生產(chǎn)現(xiàn)場,。看看我們中德團隊,,運用數(shù)字孿生技術(shù)指揮機器人,,制造新一代量產(chǎn)氫能源機車的場景,親歷十年前我們種下的種子所開的花,。(總臺記者 康玉斌)

推薦閱讀

露天看戲、河邊聽曲 復古放映很帶感

央視新聞客戶端2025-05-05 08:00:09

外交部就日本飛機侵闖我釣魚島領(lǐng)空向日方提出交涉

外交部網(wǎng)站2025-05-04 15:16:44

刷手機突然不香了,!坐這趟列車可以“刷車窗”

央視新聞客戶端2025-05-04 15:02:15

特朗普稱將永遠談?wù)撟尲幽么蟪擅酪粋€州 加總理堅決反對

人民日報2025-05-05 07:51:57

男子輕生前點奶茶 店主騎手果斷報警 聯(lián)手救援溫暖人心

極目新聞2025-05-05 08:03:13

普京稱沒必要對烏克蘭動用核武器 俄有信心達成目標

鳳凰網(wǎng)軍事2025-05-05 07:41:11

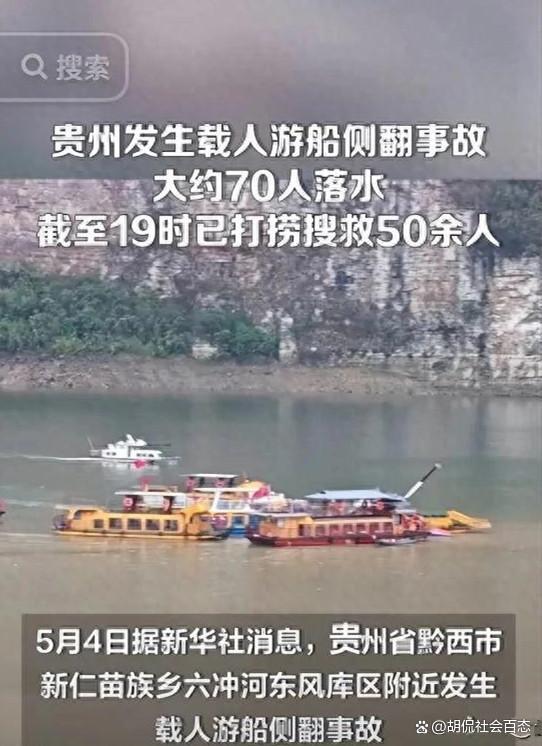

貴州游船事故親歷者發(fā)聲 生死瞬間的警示

胡侃社會百態(tài)2025-05-05 08:00:03

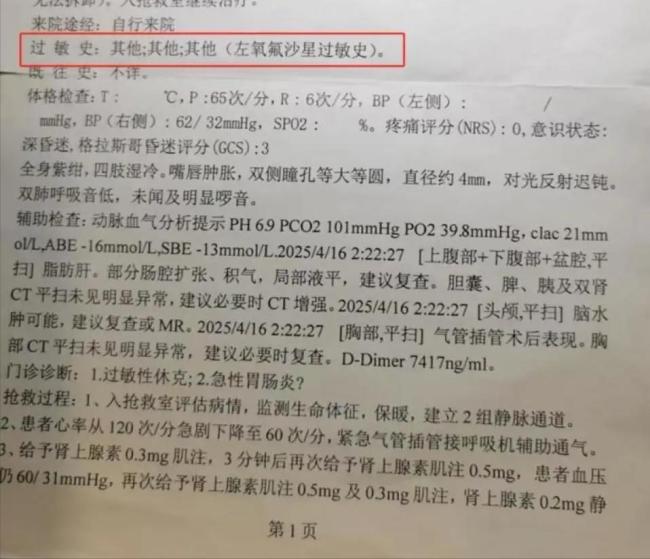

醫(yī)院拒絕給離世女大學生道歉 悲劇引發(fā)深思

影像溫度2025-05-05 08:04:02

海沃德:甜瓜是最難防守的球員之一 沖擊力十足

直播吧2025-05-05 07:57:35

特朗普政府2026財年有哪些施政重點 國防與安全優(yōu)先

湖南日報2025-05-04 20:30:18

游船側(cè)翻事故目擊者:有人沒穿救生衣 極端天氣引發(fā)悲劇

央廣網(wǎng)2025-05-05 07:57:22

游客吃掉榮昌政府食堂1500斤豬肉 暖心舉措受熱捧

山西晚報2025-05-05 08:00:21

Angelababy小海綿自拍 假期快樂時光

娛樂寡姐2025-05-05 08:05:34

劉德華被女兒“炫爸”,,直呼好玩:她說爸爸是劉德華,同學都不信 跨世代偶像魅力依舊

半島晨報2025-05-05 08:09:03

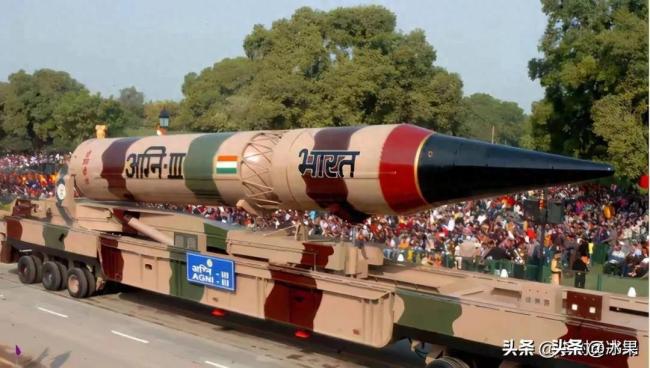

大V:巴方試射彈道導彈遏制印度野心 強化邊境威懾力

新浪2025-05-04 20:32:43

特朗普民調(diào)創(chuàng)80年最差 萬斯:不在乎 民眾怒火高漲

佳佳聊天下2025-05-04 22:07:11

媒體人:武契奇是“病遁”嗎 突發(fā)狀況引發(fā)猜測

破局者Breaker2025-05-04 20:32:06

澳大利亞大選也現(xiàn)“大反轉(zhuǎn)” 特朗普效應(yīng)影響選情

紅星新聞2025-05-04 20:29:32

男子拖鞋藏手機偷拍女生裙底被抓 熱心小哥見義勇為

光明網(wǎng)2025-05-05 07:57:04

浙江:今日立夏,雨水效應(yīng)下天氣有點涼,,未來幾天冷空氣活躍氣溫多起伏 雨來溫降注意添衣

潮新聞客戶端2025-05-05 07:58:44

日本女孩屢報警遭漠視4個月變白骨 警方消極應(yīng)對悲劇

杭州日報2025-05-05 07:59:42

涉釣魚島,,臺灣網(wǎng)民怒了,!

環(huán)球時報2025-05-05 08:08:40

特朗普政府大清盤,馬斯克告別,,國安顧問換人,,對華專家被解雇

鳳凰網(wǎng)2025-05-04 21:21:49

世錦賽決賽:趙心童7-1馬克威廉姆斯 首階段大比分領(lǐng)先

懂球帝2025-05-05 08:05:10

專家解讀近期俄烏輿論戰(zhàn)博弈 停火提議與閱兵安全爭議

奮發(fā)有為辰星DkhblPx2025-05-04 20:32:26

菲律賓發(fā)生車輛沖撞事故 12死20余傷

搜狐網(wǎng)2025-05-04 21:19:49

兒女走失6年后父親從高處墜落昏迷 家庭再遭重創(chuàng)求援

新浪財經(jīng)2025-05-05 08:01:39

巴方試射導彈會如何影響印巴局勢 地緣政治博弈加劇

書房點兵2025-05-05 07:44:25

臺媒體人為藍營應(yīng)對大罷免支招 做到“三不”策略

網(wǎng)易2025-05-04 20:29:54

印巴核武庫實力如何 緊張局勢再升級

冰果2025-05-04 20:27:51

女子在沙灘玩20分鐘撿了小半兜銹釘 安全隱患引關(guān)注

藝飛說2025-05-05 08:02:08

國羽女單有信心戰(zhàn)勝安洗瑩 培養(yǎng)年輕隊員建立優(yōu)勢

百家號2025-05-05 08:04:53

貴州省省長趕赴游船側(cè)翻現(xiàn)場 多方力量緊急救援

京報網(wǎng)2025-05-05 08:09:53

印度古吉拉特邦三車相撞 6死9傷悲劇

央視新聞2025-05-04 21:21:32

涉釣魚島,臺灣網(wǎng)民怒了,!

環(huán)球時報2025-05-04 21:20:18