豆包、餃子,,麻辣燙,,冬奧美食到底有多香 | 沸騰

▲珍妮絲·斯皮泰展示她隨身攜帶的豆包。圖/央視截圖

北京冬奧會賽事正酣,,北京冬奧村餐廳里的“中國味道”屢屢在社交媒體刷屏,。不少運動員在個人社交媒體上,,上傳北京冬奧美食的Vlog視頻,。

荷蘭速滑選手尤塔·萊爾丹,,尤愛麻辣燙;美國單板滑雪坡面障礙技巧選手朱莉婭·馬里諾,,最愛中國餃子,;馬耳他單板滑雪U型場地技巧選手珍妮絲·斯皮泰里,在比賽間隙,,從口袋里掏出來半個豆包咬了一口,被鏡頭捕捉下來,;美國單板滑雪運動員特莎·莫德,,則化身成“吃播”博主,試了咕嚕肉,、餃子,、麻婆豆腐和擔(dān)擔(dān)面……

而“冬奧村高峰時一天吃掉100多公斤餃子,午餐消耗80多只烤鴨”的新聞,,為冬奧會再添一把火,。無論是運動員的鏡頭,還是食品消耗量,,都傳遞了這樣一個信號:冬奧美食,,真挺香!

不少外國人對中餐并不陌生,。有不少改良過的中餐菜品,,在國外都非常受歡迎,如左宗棠雞,,但是說到真正的地道的中餐,那還是看本土中國菜,。

▲1月11日,,就餐人員在媒體餐廳等候智能送餐設(shè)備上菜,。圖/新華社

像豆包和麻辣燙此類的小吃,很少出現(xiàn)在國外街頭,,但卻是經(jīng)常在國內(nèi)大街小巷,、大學(xué)餐廳里出現(xiàn)的、受歡迎的小吃,。而如此“接地氣”的小吃,,此次,出現(xiàn)在北京冬奧會的賽場上,,也能看得出北京冬奧會負責(zé)餐飲的工作人員的創(chuàng)意和用心。

中國烹飪文化歷史悠久,、源遠流長,,技術(shù)精湛、品類豐富,,燒,、煮、燴,、蒸,、烘、烤等烹飪方式應(yīng)有盡有,,酸,、甜、苦,、辣,、咸、淡,、香、鮮等口味無所不包,。加上我國地域遼闊,,取材廣泛,流派眾多,、菜系多元,,具有鮮明的地方風(fēng)味特色,各美其美,、博大精深,。

不經(jīng)意間,,美食這次儼然成了中外文化交流的媒介,。在美食中認識一個更多元的北京冬奧會與中國,是一種年輕又讓人愉悅的方式,。

根據(jù)北京冬奧組委發(fā)布的北京2022年冬奧會運動員菜單來看,,冬奧會餐廳提供來自世界各地特色菜品共計678道,,中餐比例大概是三成,菜品數(shù)量在200道左右,。對于運動員來說,,北京冬奧會餐廳菜品種類如此之多,簡直就像美食大會,。

而對于大部分國外運動員來說,,是第一次嘗到如此豐富而又地道的中國菜,也難怪不少運動員都愿意拍視頻,,記錄和分享他們吃過的中國美食,。

美食不會說話,但它們傳遞出來的友好和熱情,,如此坦然如此真誠,。

按照我國的傳統(tǒng)習(xí)俗,美食也是待客之道的一種反映,。在北京冬奧會的餐廳里,,為運動員們提供豐富的菜品,也是北京冬奧會熱情好客的一種體現(xiàn),。從各個運動員對美食的夸贊來看,他們已經(jīng)感受到了北京冬奧會的熱情,。

看來,,除了體育精神,冬奧美食同樣不可辜負,。

有趣的是,北京冬奧會的餐廳里,,不僅只有美食,,還有與美食搭配的機器人。

不少運動員,,都在其社交媒體上曬出了在北京冬奧會餐廳見到的“機器人服務(wù)隊”,,如機器人點餐流程、機器人做漢堡,、調(diào)雞尾酒,、機器人是怎么傳菜的……“美食+科技”這也是冬奧會餐廳里,,一道亮麗的風(fēng)景線,。

北京冬奧會不僅是競技體育的舞臺,也是文化交流的舞臺,,而“美食”正是文化交流的一種重要載體,。國外的運動員,,能在參加比賽之余,嘗到“地道中國菜”,,也不乏奧運賽場之外的驚喜,。

我們也期待,,所有的運動員們在北京冬奧會中,,不僅賽得開心,也要“吃嘛嘛香”,!

特約撰稿人|李愚

推薦閱讀

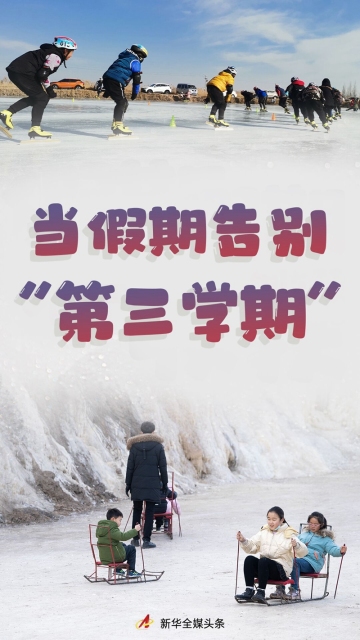

這個寒假,,不一樣!

新華社2022-02-11 13:21:11

本輪疫情動態(tài)地圖:2月10日本土確診56例

新京報2022-02-11 10:43:00

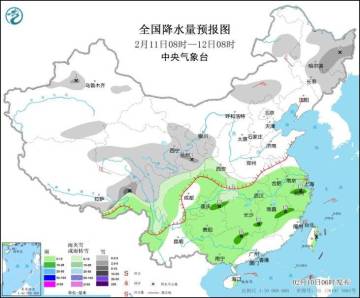

北京天津等局地將有暴雪北方地區(qū)迎明顯降雪過程

封面新聞2022-02-11 00:21:20

印尼宣布買法國“陣風(fēng)”后 美國向其出售36架F15ID

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 14:19:15

英媒文章:俄與北約為戰(zhàn)爭進行“帶妝彩排”

參考消息2022-02-11 14:43:25

西方持續(xù)煽動危局,,英俄外長會被批“聾啞對談”

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 09:23:53

美軍已有多少架B-21,?美媒披露:第六架正建造中

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 16:24:58

谷愛凌出鏡解釋1620動作有多難:就像左手拿筷子

中國網(wǎng)2022-02-11 15:00:37

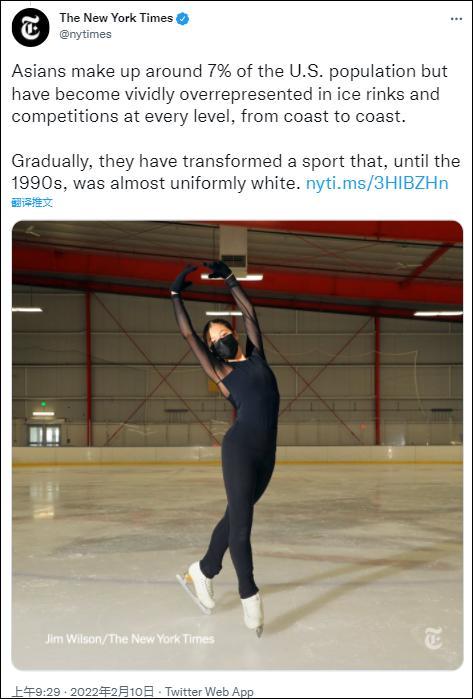

美媒稱花滑“亞裔比例過高”遭怒懟:白人比例過高時,,也沒見你們報道過

觀察者網(wǎng)2022-02-11 14:56:02

美軍新一代轟炸機將首飛對中國威脅超航母核潛艇

2022-02-11 14:06:33

立陶宛允許臺設(shè)立“代表處”后,,試圖慫恿拉脫維亞

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 14:28:48

羽生結(jié)弦說為什么努力得不到回報 一生懸命心不甘

中國網(wǎng)2022-02-11 13:46:17

11架次解放軍軍機昨日進入臺西南空域

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 08:56:35

俄媒:美軍承包商戰(zhàn)機墜毀 飛行員彈射逃生

參考消息2022-02-11 10:24:28

拜登警告在烏美國人現(xiàn)在離開,!美俄交火是世界大戰(zhàn)

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 09:18:28

伊朗敏感時刻公布新型導(dǎo)彈 射程達1450公里

參考消息2022-02-11 14:45:13

俄羅斯對外情報局局長:烏克蘭正在為戰(zhàn)爭做準(zhǔn)備

央視網(wǎng)2022-02-11 09:32:49

理發(fā)師給顧客剃冰墩墩頭 網(wǎng)友:這是理發(fā)師還是藝術(shù)家,?

東北網(wǎng)2022-02-11 13:31:34

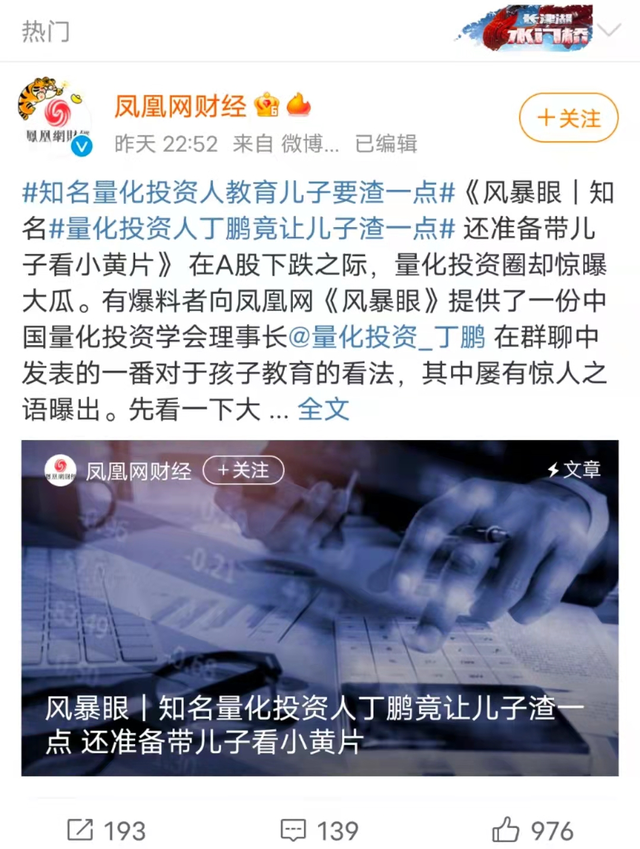

投資人回應(yīng)教兒子做渣男:隨便傳 成功點燃網(wǎng)友怒火

觀察者網(wǎng)2022-02-11 16:00:48

俄藥檢陽性選手申訴后獲準(zhǔn)繼續(xù)參賽 現(xiàn)身首體訓(xùn)練

新京報2022-02-11 15:31:48

“疣豬”再次面臨出局窘境

解放軍報2022-02-11 09:49:14

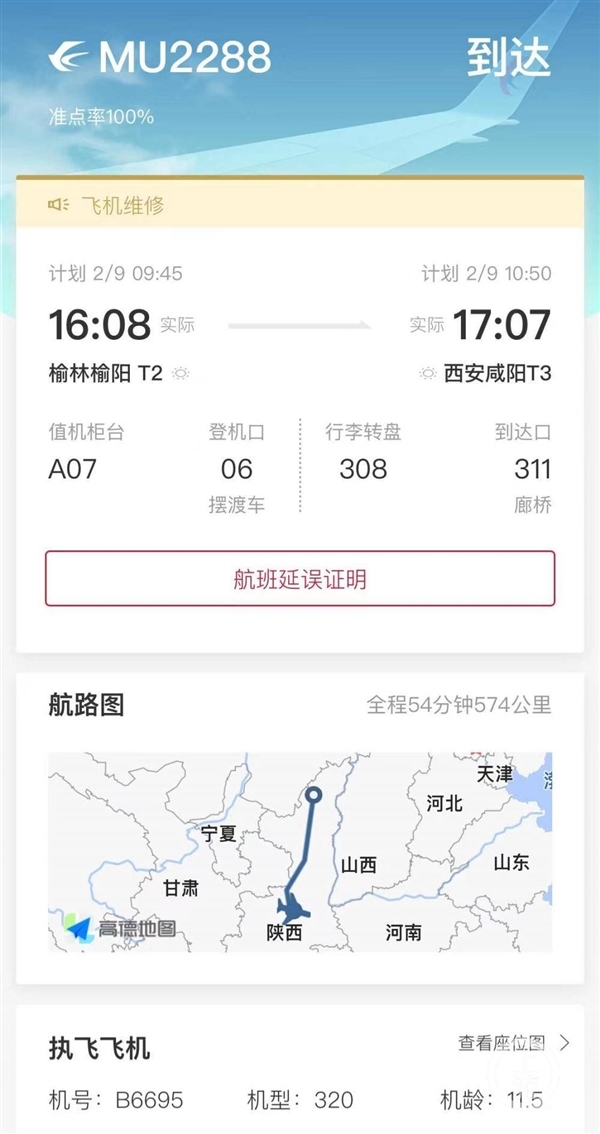

東航客機降落時疑撞壞跑道燈 事件具體原因正在調(diào)查中

和訊網(wǎng)2022-02-11 13:35:54

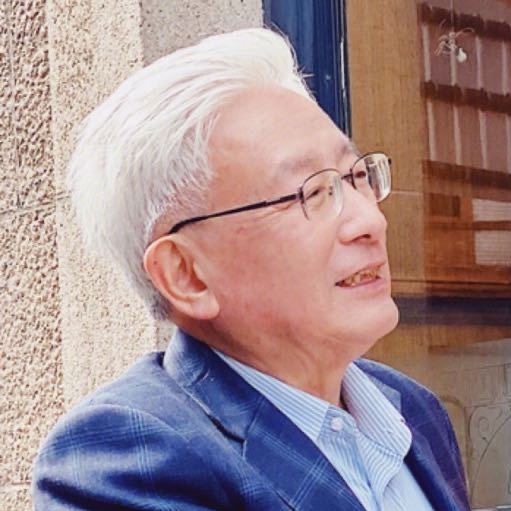

媒體人曹景行去世 享年75歲 曾策劃《鏘鏘三人行》

北京日報2022-02-11 16:20:49

回應(yīng)俄白聯(lián)合演習(xí),?烏克蘭使用西方武器舉行軍演

參考消息2022-02-11 14:42:17

印尼宣布購買法國“陣風(fēng)”,美批準(zhǔn)向其出售F-15ID

觀察者網(wǎng)2022-02-11 14:10:32

美國遠程轟炸機的“退化”

2022-02-11 16:59:12

知名投資人從小培養(yǎng)兒子做渣男 被批老鼠屎交大恥辱

重慶晨報2022-02-11 14:47:44

普京和馬克龍為何隔著4米長桌談話?

環(huán)球網(wǎng)2022-02-11 09:50:07

普京和馬克龍為何隔4米長桌談話 法方保護總統(tǒng)DNA

北京晚報2022-02-11 13:31:40

哄搶攤販散落玩具兩女子認錯道歉 很慚愧貪小便宜

陜西法制網(wǎng)2022-02-11 16:48:54

3女將出戰(zhàn)短道速滑1000米決賽 武大靖開啟衛(wèi)冕之旅

光明網(wǎng)2022-02-11 14:17:20

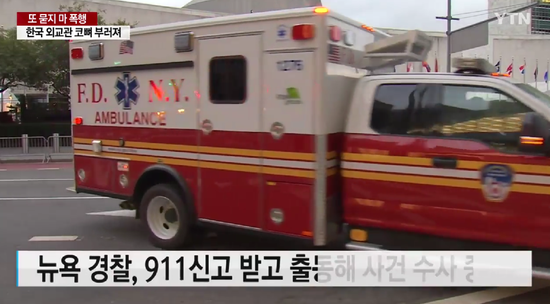

韓國外交官在美國街頭被打斷鼻骨 嫌兇作案后逃逸

瀟湘晨報2022-02-11 14:11:27

香港選手粵語和東北話自由切換 毫無違和感

正觀新聞2022-02-11 13:43:09

媒體人曹景行去世 享年75歲 其父親是民國著名記者

四川觀察2022-02-11 15:31:26

七臺河為什么能走出10位速滑冠軍 邊陲小城鑄造傳奇

瀟湘晨報2022-02-11 17:12:48