榆嶺窊冬季的瓜果賣成了“金疙瘩”(3)

從山西農(nóng)業(yè)大學(xué)畢業(yè)的碩士研究生楊業(yè)紅更看重這里的發(fā)展機會,。今年31歲的她已是生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人,,主要負(fù)責(zé)蔬菜調(diào)度。26歲的王磊大學(xué)畢業(yè)后來到了這里,,幾年間已成為農(nóng)場總經(jīng)理,,好的年頭能拿到20多萬元收入,。

在村民眼里,公寓里住著的專家才是榆嶺窊的“寶貝”,。他們讓這個連野草都難以生長的山坳,,冬天也能長出水靈靈的果蔬。依托專家資源,,農(nóng)場正在進(jìn)行種植,、養(yǎng)殖全過程的數(shù)據(jù)采集,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),。

村民成新型職業(yè)農(nóng)民

圖為榆嶺窊村民于明英在采摘辣椒,。新華社記者孫亮全攝

于明英感覺她現(xiàn)在過得像工人。

1987年她嫁到榆嶺窊,,就一直住在土窯洞里,,和丈夫守著20多畝坡地,日子過得緊緊巴巴,。

現(xiàn)在的于明英每天到農(nóng)場上班,,照看著一個蔬菜大棚,成了一名新型職業(yè)農(nóng)民,?!鞍磿r上下班,中午回家休息,,兩口子一年能掙10萬元,。”于明英說,。

常住人口64戶109人的榆嶺窊,,建起了48套別墅。曾經(jīng)因為道路不通,,一年最多能出村趕集兩次的于明英,,做夢也想不到如今的生活。

不同于本村的于明英,,53歲的高珍來自鄰近的岢嵐縣,。她4年前來到榆嶺窊農(nóng)場上班,,住在離大棚不遠(yuǎn)的職工宿舍里,。這個職工宿舍里還住著60多位像高珍一樣的外地新農(nóng)人。

“一年四季都有活,,還有固定的休息日,。”來自五寨縣的張白小說,,收入比較穩(wěn)定,。幾年間,,他把自己愛人和幾個親戚都介紹到這里上班。

除了農(nóng)場,,村里還成立了種植,、造林、養(yǎng)殖,、運輸4個專業(yè)合作社,,再加上土地流轉(zhuǎn)費用,榆嶺窊村民去年人均收入達(dá)9.6萬元,,較2008年增長了30倍,。

村集體收入也是翻番增長。農(nóng)場向村集體支付的租賃費,、集體入股產(chǎn)業(yè)分紅等,,今年將達(dá)到100多萬元。榆嶺窊還帶領(lǐng)周邊村子發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),、實施項目養(yǎng)殖,、建設(shè)有機肥廠等,成為致富領(lǐng)頭羊,。

如今,,被大山包圍的榆嶺窊,已出脫成一個瓜甜果香的聞名鄉(xiāng)村,。新修的幾千畝能夠滴灌的農(nóng)田和梯田里,,海紅果、富硒蘋果和玉露香梨層層疊疊,,透過葉子,,人們仿佛看見一簇簇誘人的果實。

推薦閱讀

新華全媒+丨夏糧小麥主產(chǎn)區(qū)全面進(jìn)入收購高峰

新華網(wǎng)2022-07-05 19:21:06

優(yōu)撫醫(yī)療體系如何建設(shè),?退役軍人事務(wù)部回應(yīng)

封面新聞2022-07-05 19:01:00

新華全媒+|種糧大戶爺仨接力種好糧

新華社2022-07-05 18:21:01

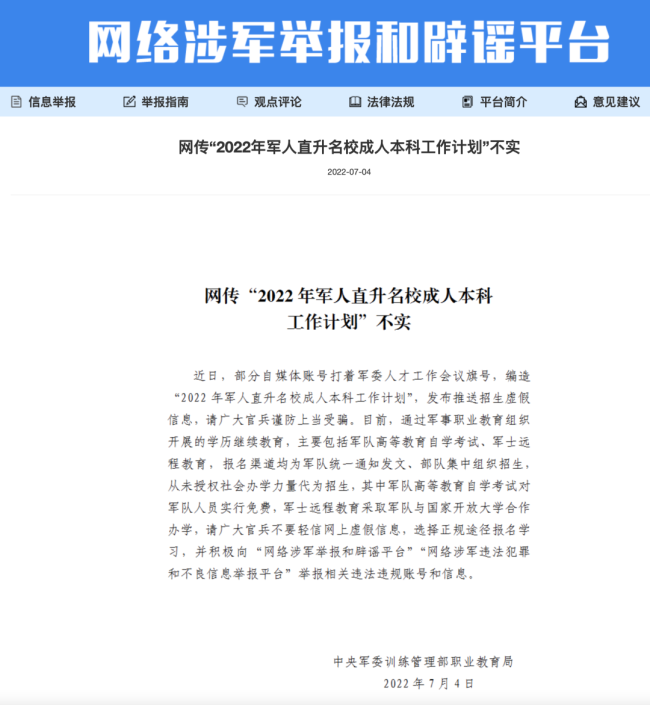

“軍人直升名校成人本科”,?假的!

央視軍事2022-07-04 16:09:14

俄羅斯啟用一監(jiān)測中心 24小時進(jìn)行全球核爆探測

海外網(wǎng)2022-07-05 08:09:41

安徽泗縣疫情感染者超千例 要求三日內(nèi)社會面清零

健康時報2022-07-05 14:22:45

代理人戰(zhàn)爭:美國趁亂漁利的“法寶”

環(huán)球資訊+2022-07-04 15:51:31

揭秘朝鮮首位女外相崔善姬 早年游學(xué)歐洲染發(fā)燙發(fā)

杭州網(wǎng)2022-07-05 15:15:39

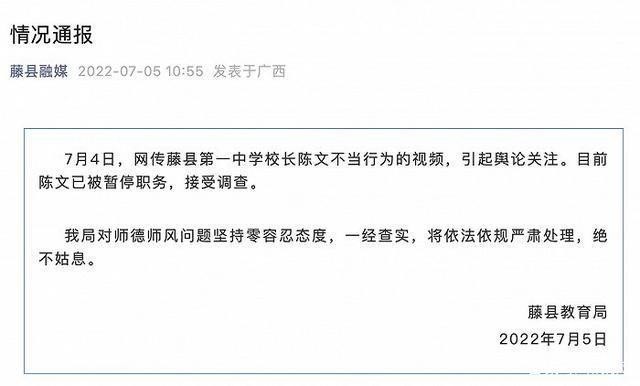

中學(xué)校長在夜店與多女子親密被停職 官方:零容忍

和訊網(wǎng)2022-07-05 14:40:29

云南一中學(xué)以學(xué)生是否購買平板分班 5800進(jìn)智慧班

新民晚報2022-07-05 08:57:31

以方堅持巴勒斯坦槍手應(yīng)為半島電視臺記者之死負(fù)責(zé)

央視新聞客戶端2022-07-05 08:13:17

男子暴雨中喝酒:車貸房貸壓力大 借酒消愁 生活不易

2022-07-05 09:43:25

車臣領(lǐng)導(dǎo)人拍惡搞視頻:“澤連斯基”簽投降聲明

鳳凰網(wǎng)2022-07-05 02:34:34

伊爾-76軍用運輸機作戰(zhàn)能力究竟幾何,?

2022-07-05 10:02:49

烏克蘭外長:短期內(nèi)看不到烏克蘭加入北約的希望

央視新聞客戶端2022-07-04 16:16:31

NASA局長稱中國“很可能占領(lǐng)月球”,,趙立堅回應(yīng)

人民日報2022-07-05 08:08:07

土耳其發(fā)現(xiàn)大量稀土資源 可滿足全球1000年需求

海外網(wǎng)2022-07-05 08:11:18

美黑人男子被8警察槍殺 身中60多槍 追殺視頻曝光

新華社2022-07-05 08:46:35

女孩為報恩66萬買房車帶養(yǎng)父旅游 背后故事更感人

光明網(wǎng)2022-07-05 10:52:46

光大銀行原副行長張華宇被開除黨籍 生活腐化墮落

新華社2022-07-05 09:53:01

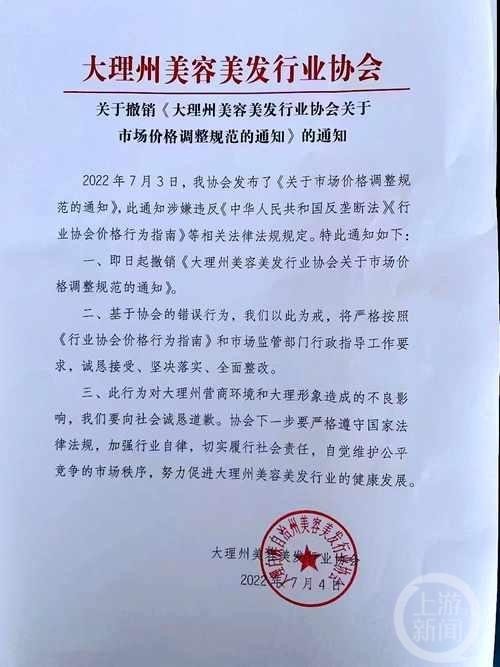

大理美發(fā)協(xié)會撤銷剪發(fā)60燙染300通知 向社會誠懇道歉

重慶晨報2022-07-05 10:43:03

女子無人區(qū)上廁所與狼四目相對:剛開始以為是二哈

和訊網(wǎng)2022-07-05 08:37:16

美國伊利諾伊州游行活動發(fā)生槍擊事件 多人中槍

央視新聞客戶端2022-07-05 08:37:39

旅客飛機上公然排便 南航回應(yīng):身體不好 并非故意

湖北廣播電視臺2022-07-05 14:10:53

普京公布最新作戰(zhàn)計劃

央視網(wǎng)2022-07-04 21:09:37

聚焦俄特別軍事行動中無人機的突破與困境

2022-07-04 17:05:58

中企買下的這塊荒蕪農(nóng)地,,何以讓華盛頓繃緊神經(jīng),?

新民晚報2022-07-05 02:31:20

南京女大學(xué)生被害案7日一審宣判 案情離奇浮出水面

瀟湘晨報2022-07-05 13:51:23

女子做核酸因離別人太近被扇巴掌 報警做法醫(yī)鑒定

中國網(wǎng)2022-07-05 10:39:11

北約續(xù)命,,還要讓世界付出多少代價,?

環(huán)球資訊+2022-07-04 16:08:26

趙麗穎任河北省影視家協(xié)會副主席 參會照片曝光

齊魯晚報2022-07-05 15:55:39

茅臺大規(guī)模招聘人均年薪13萬 增設(shè)中長跑體能測試

金融界2022-07-05 14:02:43

解析俄無線電引信干擾站“水銀-BM”

2022-07-05 17:14:54

烏克蘭軍方:蛇島已歸烏方控制

央視新聞2022-07-04 21:10:52

15歲童星為何從六樓縱身一躍 校園欺凌被推上浪尖

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)2022-07-05 10:08:43