當前位置:新聞 > 正文

江河奔騰看中國|大河之“治”

黃河之水天上來,,奔流到海不復還,。

從青藏高原到渤海灣,,大河湯湯,蜿蜒5464公里,歷經4000多米海拔落差,孕育5000年中華文明,。

從水患頻繁到歲歲安瀾,日月輪轉,,黃河文化在傳承中創(chuàng)新,,治黃事業(yè)在探索中優(yōu)化,流域發(fā)展在轉型中提質,。

大河奔涌,,積聚萬壑歸流的洪荒偉力,奏響新時代的澎湃樂章,。

點擊收聽第三集:大河之“治”↓

黃河寧,,天下平。

這條中華民族的母親河,,是全世界泥沙含量最高、治理難度最大,、水害嚴重的河流之一,。它在塑造形成沃野千里的華北大平原的同時,也曾“三年兩決口,、百年一改道”,,給沿岸人民帶來深重災難。

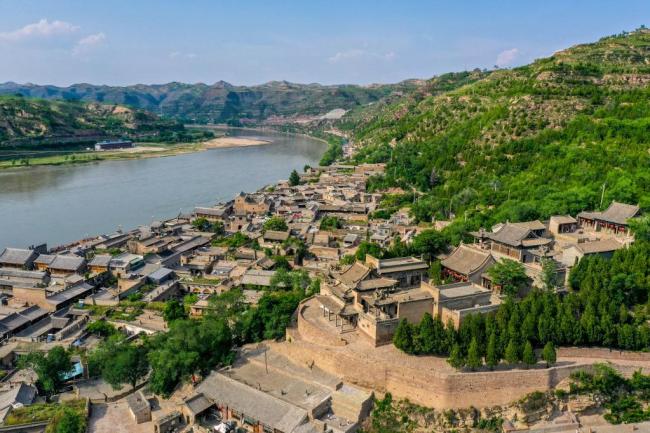

這是被譽為“九曲黃河第一鎮(zhèn)”的山西省呂梁市臨縣磧口古鎮(zhèn)風光(5月24日攝,,無人機照片),。新華社記者曹陽攝

從大禹治水到潘季馴“束水攻沙”,從漢武帝時期“瓠子堵口”到清康熙帝時期把“河務,、漕運”刻在宮廷的柱子上,,中華民族始終在同黃河水旱災害作斗爭。但受生產力水平和社會制度制約,,加之“以水代兵”等人為破壞,,黃河“屢治屢決”的局面始終沒有根本改觀,。

新中國成立后,黨領導人民開創(chuàng)了治黃事業(yè)新篇章,。

黃河水利委員會黃河工會原常務副主席陳維達說:“人民治黃以后,,我們在防洪抗洪搶險,在水利水電開發(fā),,在水土保持國土整治等等方面都取得了巨大的成就,,保證了黃河兩岸人民的安居樂業(yè),保證了黃河兩岸的欣欣向榮,?!?/p>

這是在山西省運城市芮城縣拍攝的黃河風陵渡段風光

推薦閱讀

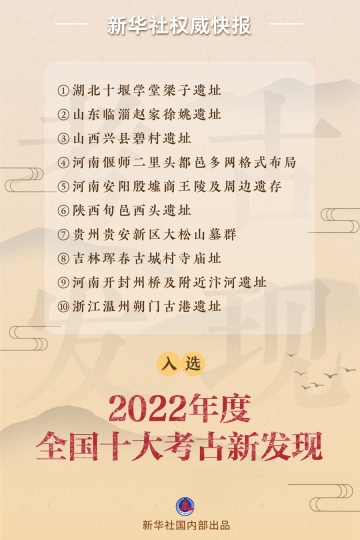

新華社權威快報丨2022年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)公布

新華社2023-03-28 11:21:19

黨建引領共治基層煥發(fā)活力(基層治理新實踐)

人民網-人民日報2023-03-28 06:11:28

這就是信心|餐飲消費加速回暖活力涌動人氣旺

新華網2023-03-27 16:51:00

曝切爾西有意納格爾斯曼 但波特暫時不太可能下課

懂球帝2023-03-28 17:12:32

特斯拉推出官方車貼拉花 Model3/Y車主狂喜,!

雷科技2023-03-28 17:42:27

被削減預算,但諾格仍認為MQ-8B無人機前景光明

看航空2023-03-28 17:20:51

土耳其首次展示其TB3無人戰(zhàn)機

看航空2023-03-28 17:06:56

德意志銀行成風暴眼 投資者宛若驚弓之鳥

第一財經2023-03-28 17:04:12

美空軍自2023年起向新加坡輪換部署RQ-4無人機

看航空2023-03-28 17:21:59

北京將繼續(xù)實施尾號限行 沒排上號北京朋友的也不用焦慮了

新京報2023-03-28 17:17:45

美國明尼蘇達州核電站二次泄漏 附近水域數(shù)百條魚死亡

海外網2023-03-28 17:01:04

李顯龍訪問廣州 “當今中國已不是過去的中國”

綜合參考消息等2023-03-28 17:03:25

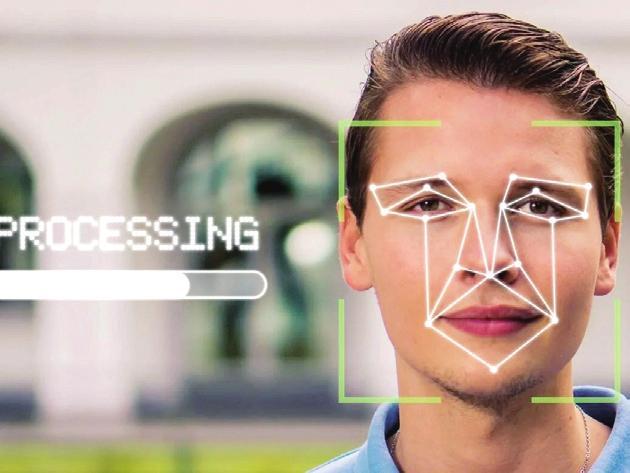

美國空軍為軍用無人機開發(fā)人工智能面部識別技術

看航空2023-03-28 17:25:54

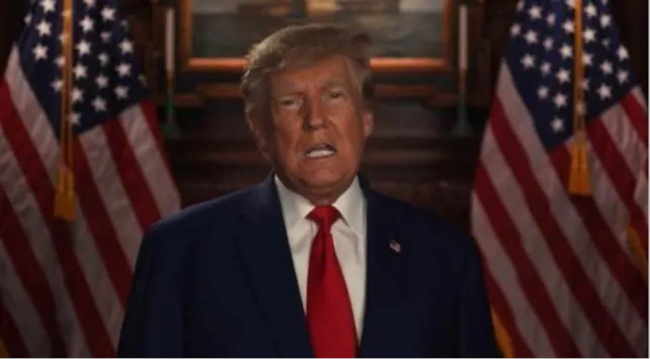

普京宣布將在白俄羅斯部署戰(zhàn)術核武器,,特朗普:是拜登政府造成的

環(huán)球網2023-03-28 16:54:23

男子放風箏把自己放上天 網友:讓你放空自己沒讓你放飛自己

豁達加油小菠菜2023-03-28 17:07:57

你敢相信么,!300元一盒的抗流感特效藥“達菲”原料來自八角茴香

2023-03-28 17:10:22

法國反退休改革抗議持續(xù),,盧浮宮入口被堵,,引發(fā)游客不滿

環(huán)球時報2023-03-28 17:36:08

實錘!集體降薪,!千億巨頭招商證券人均薪酬降了23萬,!

看看新聞Knews2023-03-28 17:42:46

安理會未通過獨立調查“北溪”遭破壞決議,,俄方:早預料到

環(huán)球時報2023-03-28 17:30:57

特戰(zhàn)女兵化妝成空姐 瞬間“制服”男子 “千面女偵察”太帥了!

上觀新聞2023-03-28 17:03:12

女籃世青賽將用玻璃地板 確定不會滑倒嗎,?

新華網2023-03-28 17:19:49

《流浪地球2》將在韓國上映 網友調侃:劉慈欣和吳京的國籍危險了,!

IT之家2023-03-28 17:35:13

在華美企5名中國籍員工被拘,,就是要堅決清污除垢,!

新廣網2023-03-28 17:31:41

臨夏12歲女孩遭強奸案:3名被告認罪!女孩幾次想要自殺

2023-03-28 17:06:13

法英合作研制的未來巡航導彈計劃在2030年前交付

看航空2023-03-28 17:21:24

比利時正式購買第二架A330-200MRTT

看航空2023-03-28 17:06:31

歐洲航空公司受到新一輪罷工行動的打擊

看航空2023-03-28 17:10:06

垃圾桶起火澆水后爆炸 女子熱心救火差點被炸傷

浙江消防2023-03-28 17:08:51

報告稱iPhone折舊率僅為安卓一半 引網絡熱議 蘋果為何保值率高,?

集微網2023-03-28 17:38:45

拜登就田納西州校園槍擊案發(fā)表聲明,,以“冰淇淋玩笑”做開場白引怒批

觀察者網2023-03-28 17:05:57

丁俊暉成功“復仇”馬克·艾倫進四強 不愧是“中國一哥”

2023-03-28 17:15:40

現(xiàn)場曝光:俄軍在日本海試射超音速導彈 摧毀模擬目標

海外網2023-03-28 17:01:26

中國足球去腐才能生?。≈醒胙惨暢鍪?,將是一次徹底的大掃除

北京日報2023-03-28 17:31:27

天了嚕這是什么天選之子!六安一彩民中628萬余元

2023-03-28 17:06:12

孫述濤被查,!曾任濟南市長

2023-03-28 17:12:20