專訪大豆育種專家:我國大豆育種從跟跑到領(lǐng)跑

二十大勝利閉幕,,大江南北也迎來豐收,。今年以來,大豆擴種備受關(guān)注,,同時,,大豆單產(chǎn)、抗病等性狀的提升,,也成為科研攻關(guān)的重點領(lǐng)域,。

近年來,我國大力推動大豆育種科技攻關(guān),,據(jù)了解,,我國大豆育種水平、育成品種數(shù)量等,,都已取得了長足進步,。近日,新京報記者采訪了大豆育種專家,、中國農(nóng)科院作物科學研究所研究員孫石,。

孫石表示,當前我國已育成了一批適合不同區(qū)域種植的優(yōu)良品種,,“如黑河35,、黑河45、黑河49等極早熟,、超早熟大豆品種,,使東北北部第五、第六積溫帶等高寒地區(qū)的大豆面積明顯擴大,,產(chǎn)量水平不斷提升,。中黃13、齊黃34等早熟抗逆品種的大面積推廣應(yīng)用,,使黃淮海南部地區(qū)在勞動力大量轉(zhuǎn)移,、耕作栽培仍顯粗放的條件下,實現(xiàn)大豆面積逆勢擴展和單產(chǎn)穩(wěn)步提升,?!?/p>

從傳統(tǒng)到現(xiàn)代,大豆育種變遷

新京報:我國有悠久的大豆種植歷史,,能否介紹一下大豆馴化和推廣的歷程,?

孫石:中國是大豆原產(chǎn)國,大豆生產(chǎn)歷史悠久。秦代以前大豆稱為“菽”,,西漢以后稱為“大豆”,。古代大豆的種植區(qū)域很廣泛,夏商周時代大豆在中國黃河流域種植,。秦漢時期,,大豆擴種至長江以南地區(qū),據(jù)公元前1世紀成書的《氾勝之書》記載,,當時中國大豆的種植面積已占全部農(nóng)作物的2/5,。到唐代,大豆擴種至全國各地,。19世紀中期以后,,我國的豆類“三品”,即大豆,、豆餅,、豆油,,成為世界矚目的商品,,進而使中國東北大豆種植面積和產(chǎn)量驟增。在近代,,中國大豆最多的時候,,占世界總產(chǎn)量的60%-70%。

新京報:我國大豆的現(xiàn)代育種是從什么時候開始的,?

孫石:現(xiàn)代意義的大豆科學技術(shù)研究始于清末民初,。當時遺傳學、統(tǒng)計學等現(xiàn)代科學理論和方法被引入我國,,并逐步應(yīng)用到大豆等作物的品種改良中,。最先開展的是大豆純系育種和雜交育種,還開展了大豆區(qū)劃,、品種分類與進化,、引種、性狀間的關(guān)系,、雜種優(yōu)勢,、性狀遺傳、野生大豆與栽培大豆雜交,、大豆開花習性與開花期,、抗病耐逆及育種方法等方面的研究,取得了一系列基礎(chǔ)性研究成果,,并育成了一些大豆品種,。但總體上說,由于歷史條件,,大豆研究缺乏統(tǒng)一組織,,研究項目較為零散,,以應(yīng)用研究為主,極少開展理論研究,,進展也十分緩慢,。新中國成立之后,我國大豆科技發(fā)展迎來一個較快發(fā)展的時期,。在此階段,,通過系統(tǒng)育種篩選了一批優(yōu)良品種,為大豆生產(chǎn)的恢復與發(fā)展做出了積極貢獻,,大豆理論研究方面也取得了一定的進展,。中國還在世界上首先實現(xiàn)了大豆三系配套,培育了一批雜交大豆新品種,,雜交大豆研究水平世界領(lǐng)先,。

百年育種,育成三千多個新品種

孫石:這些年,,我國大豆分子生物學,、功能基因組研究等方面,也獲得了快速發(fā)展,,我國在世界大豆科技界整體地位不斷上升,。從在國際刊物上發(fā)表論文的數(shù)量看,2013年,,我國在SCI收錄刊物發(fā)表的大豆科技論文數(shù)達307篇,,占世界總數(shù)的比例上升到24.6%。在大豆基礎(chǔ)研究領(lǐng)域,,我國正在經(jīng)歷著從跟蹤研究,,向部分領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先乃至超越的方向轉(zhuǎn)變。2009年,,我國在北京成功舉辦了第八屆世界大豆研究大會,,充分展現(xiàn)了我國大豆科技界的學術(shù)水平和組織能力。

新京報:在成果方面,,有哪些推廣較多的品種,?

孫石:百年之間,中國大豆遺傳育種取得了很多突出的成果,。如選育出了東農(nóng)4號,、吉林3號、鐵豐18,、黑農(nóng)26,、合豐25、魯豆4號、浙春2號,、綏農(nóng)14,、吉林20、中黃13和黑河43等一批具有代表性的優(yōu)良大豆品種,。從1923年-2021年,,我國累計選育大豆品種3481個。2020年,,國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系石河子綜合試驗站利用膜下滴灌技術(shù)種植15畝吉育86,,實收測產(chǎn)1.5畝,達到453.5公斤/畝,,創(chuàng)造了全國大豆單產(chǎn)最高紀錄,。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系建立,大豆是第一批

新京報:近年來,,我國進口大豆增長很快,,國產(chǎn)大豆在育種方面有何成就?

孫石:我國種植的大豆90%以上用于直接食用,、加工豆制品和大豆蛋白,,少量用于生產(chǎn)豆油和豆粕。在我國,,不同產(chǎn)區(qū)的大豆生產(chǎn),,受光溫等自然條件影響,,蛋白,、脂肪含量有所不同。東北地區(qū)大豆脂肪含量高,、蛋白質(zhì)含量低,,黃淮海、南方地區(qū)大豆蛋白質(zhì)含量高,、脂肪含量低,。育種工作者在品種選育過程中綜合考量高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),、抗病,、耐逆同時兼顧品質(zhì)等要素。

新京報:2002年以來,,我國多次實施大豆振興計劃,,育種方面是否有相關(guān)的配合攻關(guān)?

孫石:事實上,,改革開放之后,,中國大豆科技研究就步入了快速發(fā)展的軌道。從國家層面看,陸續(xù)啟動了多項重要的攻關(guān)計劃,。特別是2007年,,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和財政部聯(lián)合,啟動了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項,,大豆作為首批啟動的體系之一,。集合了全國大豆科技力量,全面提升了我國大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)能力,,攻克了制約大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多技術(shù)瓶頸,。

新京報:有沒有你印象深刻的攻關(guān)故事?

孫石:黑龍江黑河市是我國大豆種植面積最大,、總產(chǎn)量最高的地級市,。近年來,中國農(nóng)科院作物科學研究所聯(lián)合國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系在那里進行了多項科技攻關(guān),,面向東北北部大豆主產(chǎn)區(qū)開展品種選育和技術(shù)研發(fā)工作,。把黑河作為技術(shù)集成和成果轉(zhuǎn)化的重點地區(qū),開展品種選育,、技術(shù)研發(fā),、裝備測試、產(chǎn)品開發(fā),、技術(shù)集成,、高產(chǎn)創(chuàng)建和展示示范等多方面的工作,并在協(xié)同攻關(guān),、科企合作等方面,,都做了積極的探索和實踐。構(gòu)建了一套以院士工作站為依托,、以崗站團隊為核心的多部門,、多學科協(xié)同聯(lián)動的科技力量匯聚攻關(guān)模式。這些探索已經(jīng)取得了許多成就,,目前我們和當?shù)氐暮献魅栽谏罨?,今?月還建立了“中國農(nóng)業(yè)科學院黑河大豆研究中心”,進一步推動當?shù)卮蠖巩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。

大豆育種專家,、中國農(nóng)科院作物科學研究所研究員孫石。受訪者供圖

挑戰(zhàn)與方向,,高產(chǎn)多抗兼顧優(yōu)質(zhì)

新京報:和大豆育種發(fā)達的國家相比,,我國大豆在單產(chǎn)等方面還相對落后,大豆育種還有哪些難題或挑戰(zhàn),?

孫石:確實,,我國大豆育種還有很多需要解決和克服的難題,。第一,基礎(chǔ)研究方面的滯后,,制約著原始創(chuàng)新能力提升,。第二,我國有豐富的大豆種質(zhì)資源,,但這一優(yōu)勢尚未得到充分發(fā)揮,。第三,生物技術(shù)品種研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面,,還比較滯后,。第四,良種繁育和知識產(chǎn)權(quán)保護體系尚待進一步完善,。第五,,公益性研究和商業(yè)化育種銜接,需要進一步加強,。第六,,大豆種子企業(yè)的自主創(chuàng)新能力亟待加強。

新京報:在今天,,我國大豆育種有哪些主要的方向,,未來的目標是什么?

現(xiàn)在與未來,,適應(yīng)不同需求育成新品種

新京報:能否介紹一些當前大豆育種的新成就,?

孫石:我國大豆生產(chǎn)條件比較復雜,大豆核心產(chǎn)區(qū)主要為東北北部高寒地區(qū),、黃淮海南部等生產(chǎn)條件較差的地區(qū),。多年來,育種工作者不懈努力,,在各地育成一批適應(yīng)當?shù)厣a(chǎn)的大豆品種,。如在東北地區(qū)育成一批早熟,、抗逆品種,,其中黑河35、黑河45,、黑河49等極早熟,、超早熟大豆品種的育成,使東北北部第五,、第六積溫帶等高寒地區(qū)的大豆面積明顯擴大,,產(chǎn)量水平不斷提升。再如中黃13,、齊黃34等早熟抗逆品種的大面積推廣應(yīng)用,,使黃淮海南部地區(qū)在勞動力大量轉(zhuǎn)移,、耕作栽培仍顯粗放的條件下,實現(xiàn)了大豆面積逆勢擴展和單產(chǎn)穩(wěn)步提升,。還有貢選1號,、南豆12、中黃30等耐蔭抗倒品種的推廣應(yīng)用,,則滿足了西南,、西北地區(qū)間套作栽培的需要,類似的例子還有很多,。

新京報:你認為以后的大豆育種工作,,還需要加強哪些方面?

孫石:第一是加強大豆種質(zhì)資源的收集,、評價與創(chuàng)新,。規(guī)模化,、精準化開展大豆資源重要育種性狀表現(xiàn)型和基因型鑒定,,建立種質(zhì)資源性狀信息、分子數(shù)據(jù)和載體品種等信息數(shù)據(jù)庫,,實現(xiàn)資源共享,。第二是推進現(xiàn)代育種技術(shù)體系建設(shè),提高大豆育種效率和精度,。針對我國主要生態(tài)區(qū)大豆生產(chǎn)中,,迫切需要解決的產(chǎn)量低和抗性滿足不了生產(chǎn)需求等問題,重點解決大豆產(chǎn)量,、抗性,、品質(zhì)、適應(yīng)性等性狀的分子調(diào)控基礎(chǔ)等關(guān)鍵科學問題,。第三是培育突破性的大豆新品種,,滿足不同消費類型需求。培育適應(yīng)不同區(qū)域栽培的高產(chǎn),、多抗,、耐逆、優(yōu)質(zhì),、廣適性的大豆新品種,。

新京報記者周懷宗

推薦閱讀

新華全媒+|河南新鄉(xiāng):小鄉(xiāng)村“觸網(wǎng)”煥發(fā)新生機

新華社2022-10-24 16:20:59

新華全媒+|三封書信里的初心

新華社2022-10-24 15:51:09

問卷調(diào)研彩禮,,移風易俗先找“病因”| 新京報快評

新京報2022-10-24 14:41:10

特朗普參加“拯救美國”集會,抨擊佩洛西是“瘋子”

環(huán)球網(wǎng)2022-10-24 14:29:34

射擊世錦賽中國隊收獲4金3銀3銅 拿滿8個奧運席位

新京報2022-10-24 17:03:42

特斯拉官宣降價引發(fā)老車主維權(quán) 其中Model 3最高降幅1.8萬

2022-10-24 15:25:41

英國工黨高層蠢蠢欲動,,頻繁與各大企業(yè)領(lǐng)袖會面

澎湃2022-10-24 14:25:15

男子深夜被女子求救聲嚇醒開窗笑哭:差點嚇死

2022-10-24 16:31:09

俄空降兵摧毀一支烏軍精銳,現(xiàn)場T-72坦克全癱瘓

參考消息2022-10-24 12:27:50

退伍大學生當教官帶出全校第一:送40杯奶茶給新生

2022-10-24 16:28:44

梅德韋杰夫談對國際局勢5個看法 呼吁摒棄西方所謂“基于規(guī)則的秩序”的“惡劣觀念”

環(huán)球網(wǎng)2022-10-24 13:29:04

付費自習室雇“水軍”制造學習氛圍?共享付費自習室縣城里遍地開花,?

九派新聞2022-10-24 15:51:56

德總理朔爾茨表示將訪華 中方回應(yīng):沒有可以發(fā)布的

2022-10-24 16:03:54

耄耋老夫妻打造小區(qū)綠化景觀帶:當了一輩子"園丁"

2022-10-24 15:10:06

A股三大股指均跌超2%!滬深兩市雙雙低開

2022-10-24 15:23:47

德總理朔爾茨表示將訪華 中方回應(yīng) 目前沒有可以發(fā)布的消息

環(huán)球網(wǎng)2022-10-24 16:04:16

?射擊世錦賽中國隊拿滿8個奧運席位:獲4金3銀3銅

2022-10-24 16:20:00

男生路上被8歲男孩追著喊爸爸:突然就有了兒子,!

2022-10-24 15:14:22

西方自由主義是人類自由之敵

觀察者網(wǎng)2022-10-24 11:29:18

抗議活動此起彼伏,,歐洲怎么了?

華語智庫2022-10-24 13:01:11

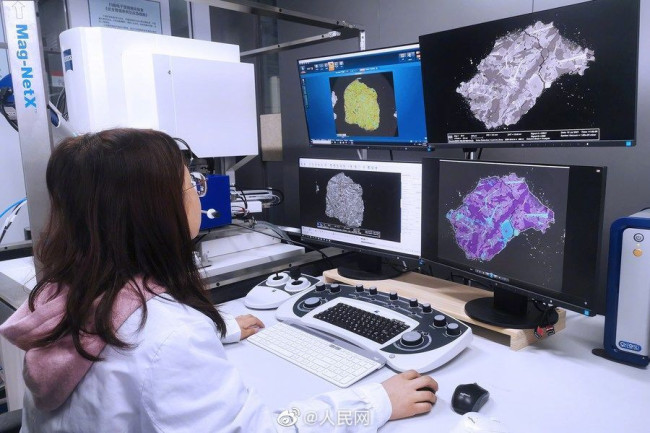

為何月球在20億年前有火山活動:嫦娥五號揭示原因

2022-10-24 16:16:17

美國一州4萬公民想公投入俄?官方:不實 “國家要團結(jié)”

2022-10-24 15:28:00

伊朗將向俄羅斯提供40臺渦輪機,,幫助俄天然氣工業(yè)

參考消息2022-10-24 11:20:30

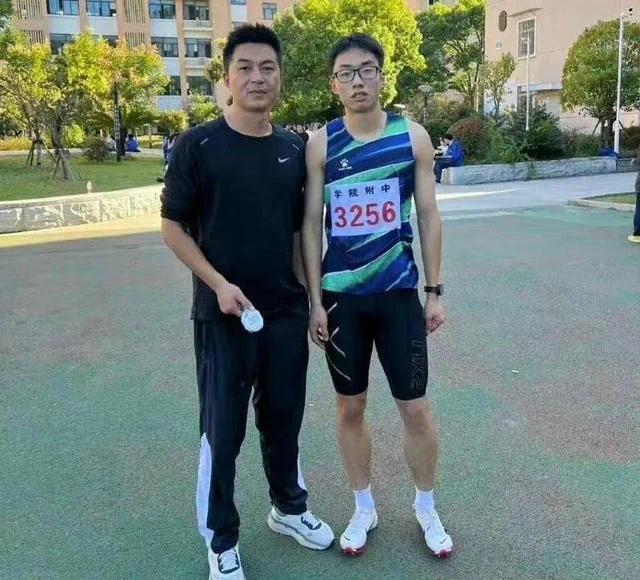

17歲男生百米成績超過同期蘇炳添 高中生弟弟實力很強很大

2022-10-24 15:54:56

美國在敘非法軍事基地傳出爆炸聲 隨后發(fā)生火災(zāi)

央視新聞2022-10-24 14:43:14

“已經(jīng)交付100萬發(fā)炮彈,!”美歐彈藥庫存要空了

樞密院十號2022-10-24 11:24:33

俞敏洪卸任新東方2家子公司職務(wù) 俞敏洪羅永浩入駐淘寶直播意欲何為

2022-10-24 16:24:22

“臺灣政策法”出籠后的中美關(guān)系走向

華語智庫2022-10-24 12:58:37

韓國一載173人客機在菲律賓沖出跑道 機頭破損嚴重,前起落架坍塌

澎湃新聞2022-10-24 14:26:26

烏克蘭研制新型遠程無人機對抗俄“天竺葵”-2

參考消息2022-10-24 13:36:05

俄媒:俄稱烏或使用“臟彈”進行挑釁,,烏方否認

澎湃2022-10-24 11:24:54

韓軍鳴槍驅(qū)逐越界朝鮮商船 朝鮮射火箭炮回應(yīng)韓軍驅(qū)逐商船

澎湃新聞2022-10-24 17:02:24

男童撿東西交給列車員獲零食獎勵:雙向奔赴的善良

2022-10-24 15:21:47

狗狗偷吃蜂蜜臉被蜇腫 狗狗很可憐可是我很想笑

2022-10-24 15:11:04

登上北約預(yù)警機,,看“空中哨兵”如何監(jiān)視俄軍

樞密院十號2022-10-24 11:26:39