阿富汗國家博物館重開一年后 文物保護仍然艱難(2)

為躲避連年的戰(zhàn)火,,從2017年起,,阿富汗國家博物館230多件館藏文物曾在中國“流浪避難”了三年的時間,。

總臺記者江浩宇:神人馭龍吊墜,、二神駕車圖像飾板,、與中國古代女性頭上佩戴的步搖有異曲同工之妙的金王冠……這批阿富汗文物曾在北京,、敦煌,、成都等地巡展三年,。2020年,,這批文物完成展出被運回阿富汗,但在阿富汗國家博物館的現(xiàn)場我們沒有看到這些展品。不僅如此,,現(xiàn)在能看到的文物比幾年前要少得多,。館長坦承,很多珍貴的文物都被秘密存放保護了起來,,而包括博物館在內的很多文物保護部門目前面臨最大的問題就是預算不足,。

阿富汗國家博物館館長穆罕默德·法希姆·拉希米:我們不缺乏專業(yè)知識,但不幸的是,,沒有預算寸步難行,。這不單單是指(文物保護)項目開發(fā),就連日常工作也難以維持,。

館長拉希米說,,不只是博物館,所有政府部門現(xiàn)在都沒有保護文化遺產的預算,。將珍貴的文物秘密封存,,僅僅是完成了保護工作的第一步,而保護石碑和雕塑等室外文物,,還要讓它們免受雨雪,、地震、火災等一切形式的損壞,,遠遠不止幾名安保巡邏看管這么簡單,,但目前對于國家博物館來說,就連給這些人員發(fā)放工資也非常困難,。

阿富汗國家博物館館長穆罕默德·法希姆·拉希米:如果你眼睜睜看著文物遺失,,就意味著我們將再也無法找到與之相關的身份認同。而且這些文物都無法用新的東西替代,,這可是一代代人傳下來的(遺產),。

而那些被破壞的文物,博物館里的工作人員往往只得黯然搜集被毀的文物碎塊,,把它們藏在沒人會去的房間,,再彎著腰、舉著放大鏡,,花費大量精力一點一點進行修復,。

文物修復部門的負責人坦言,比起金屬制品,,泥塑的修復更為困難,,這項工作熬心費力,但為了阿富汗的未來,,付出和犧牲都是值得的,。他堅信這些“受傷”的文物終會重見天日,,阿富汗燦爛的歷史文化也將驚艷全世界的目光。

在博物館門前的石碑上,,前館長馬蘇迪在石碑上刻下:“文化在,,則國家存”。

(總臺記者江浩宇)

推薦閱讀

俄稱被用于支持烏方的衛(wèi)星或成打擊目標

央視新聞客戶端2022-12-01 08:13:10

日美成立共同情報分析組織,,總共約30人

參考消息網(wǎng)2022-12-01 08:11:46

以軍在約旦河西岸打死3名巴勒斯坦人

新華網(wǎng)2022-12-01 04:45:55

多部門介入街道工作人員入戶打人,!網(wǎng)友:我賭不了了之

2022-12-01 09:23:30

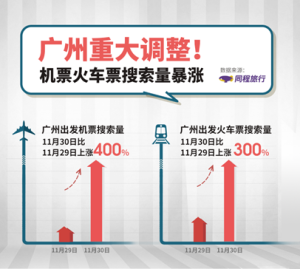

廣州:多區(qū)解除臨時管控 出發(fā)機票搜索量暴增4倍

2022-12-01 09:23:37

韓媒稱中俄軍機飛入韓防空識別區(qū) 但未侵犯韓國領空

環(huán)球網(wǎng)2022-12-01 09:11:00

1歲萌娃坐透明電梯被嚇到腿軟,網(wǎng)友:恐高不分年齡

2022-12-01 09:02:26

鄭州人的生活回來了,!有堵車了,,沿街小店部分開放

2022-12-01 09:01:05

歐盟稱已凍結俄央行3000億歐元儲備

央視網(wǎng)2022-12-01 09:07:38

中概股,、離岸人民幣又“沸騰”了 納指“三連跌”

金融界2022-12-01 09:07:29

俄方宣布,,這些衛(wèi)星可成打擊目標,,俄烏步入“太空戰(zhàn)”

參考消息2022-12-01 07:19:43

兩護士跪地為腦梗老人做心肺復蘇 曝光后兩個護士妹妹害羞

2022-12-01 09:25:33

美國前總統(tǒng)克林頓新冠陽性 目前癥狀輕微

央視網(wǎng)2022-12-01 09:24:40

如果北約在1991年解散,,世界爆發(fā)的戰(zhàn)爭和武裝沖突會更少

環(huán)球網(wǎng)2022-12-01 07:35:33

家屬稱中學老師酒后毆打學生 是非公道報警最穩(wěn)妥

2022-12-01 09:05:06

德媒:歐洲雙重標準被批“道德破產”

參考消息2022-12-01 07:21:11

美媒揭開西方“監(jiān)守自盜”假面

新華網(wǎng)2022-12-01 07:30:16

世界杯至今失點球員:萊萬,、梅西等 “世一鋒”失意

2022-12-01 09:30:02

日中防務熱線預計明年春季將正式啟動

環(huán)球網(wǎng)2022-12-01 07:31:51

深圳一公園1只百余斤野豬被困:已救出,傷的不重

2022-12-01 09:08:56

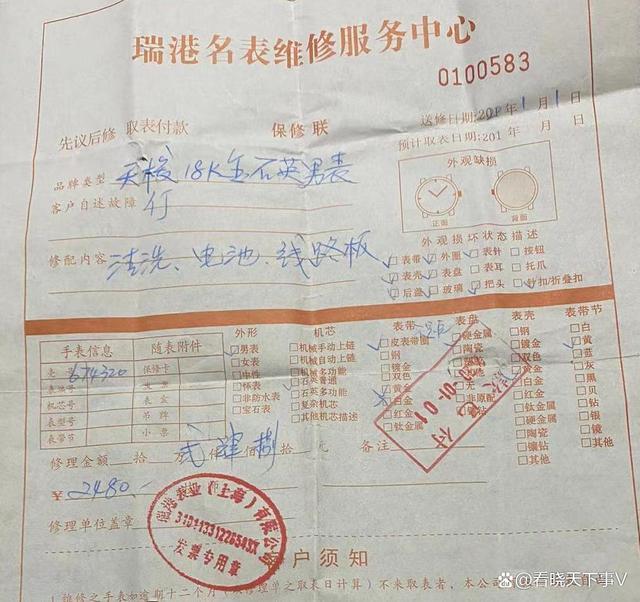

一塊金表兩店修價格竟相差3倍 315曝光后依舊猖獗

2022-12-01 09:23:50

俄外交官:這是歐洲的巨大“成就”,,歐洲失去最大能源供應國

參考消息2022-12-01 07:22:40

世界杯16強就差亞洲球隊:后勁不足,,尚需努力

2022-12-01 09:14:41

中企退出英核電項目 外交部回應 希望英方為在英中國企業(yè)提供公平,、公正,、非歧視性的營商環(huán)境

環(huán)球時報2022-12-01 09:09:19

俄媒:澤連斯基稱烏克蘭重建需超1萬億美元

參考消息2022-12-01 07:26:37

英國去年在華新設企業(yè)數(shù)為歐洲第一 德國以536家位列第二

環(huán)球網(wǎng)2022-12-01 09:15:21

超半數(shù)美軍機未達戰(zhàn)備目標,,維護上已花費數(shù)百億美元

光明網(wǎng)2022-12-01 07:28:55

澤連斯基稱烏重建需超1萬億美元 基輔計劃讓西方國家參與這一進程

參考消息2022-12-01 09:34:14

還有1個月就2023了,!12月祝眉目舒展順問冬安

2022-12-01 09:09:57

日媒:日美成立共同情報分析組織,,總共約30人

環(huán)球網(wǎng)2022-12-01 07:24:37

成都居民出入小區(qū)不需持核酸證明 只需出示健康碼

新京報2022-12-01 09:22:45

萊萬向梅西道歉畫面好溫馨 梅西所在球隊從未小組出局

2022-12-01 09:17:28

中俄兩軍組織實施聯(lián)合空中戰(zhàn)略巡航 首次在聯(lián)合空中巡邏中在對方機場降落

環(huán)球時報2022-12-01 09:06:20

3名偷渡者懸坐貨輪尾舵航行11天 被西班牙海警發(fā)現(xiàn)

光明網(wǎng)2022-12-01 09:13:54

見過最震撼的日照金山!好運不遠了愿好運降臨

2022-12-01 08:58:19