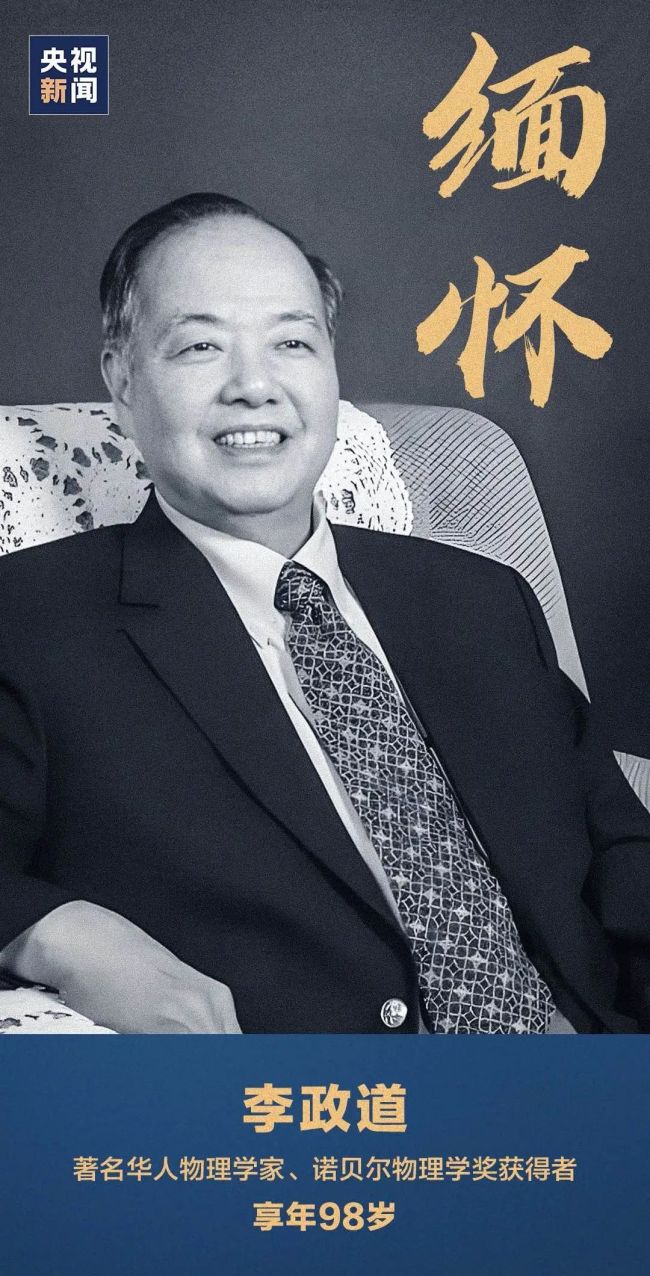

首位華人諾貝爾獎得主李政道逝世

原標題:心系祖國人才培養(yǎng) 首位華人諾貝爾獎得主李政道逝世

享譽全球的科學(xué)家

諾貝爾物理學(xué)獎獲得者,、美籍華裔物理學(xué)家

李政道教授

于美國當?shù)貢r間2024年8月4日凌晨2時33分

在美國舊金山家中去世

享年97周歲

作為開創(chuàng)華人

獲得諾貝爾獎歷史的物理大師之一

李政道先生在六十余年的

學(xué)術(shù)生涯中嚴謹治學(xué)

在量子場論,、基本粒子理論,、核物理

統(tǒng)計力學(xué),、流體力學(xué),、天體物理等諸多領(lǐng)域

為物理學(xué)的發(fā)展做出了持久而明確的貢獻

小學(xué)到本科未取得正式文憑唯一擁有的就是博士學(xué)位

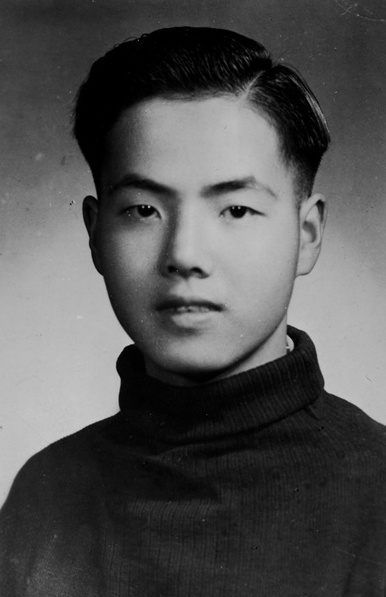

1926年11月24日,,李政道出生于上海,。李政道在家排行老三,,打小酷愛閱讀,,所讀書目遍及自然科學(xué)和人文社科領(lǐng)域,,常常沉浸書香便不知書外所蹤。正是這份勤學(xué)善思,,李政道演繹了從小學(xué)到本科均未取得正式文憑,,唯一擁有的就是博士學(xué)位這一罕見傳奇。

李政道16歲時通過自學(xué),,考上浙江大學(xué),,師從“中國雷達之父”束星北和“兩彈一星元勛”王淦昌,兩位老師的教導(dǎo)點亮了他耕耘物理科學(xué)的心燈。

由于戰(zhàn)爭動亂,,李政道轉(zhuǎn)學(xué)至西南聯(lián)大物理系,。在西南聯(lián)大,中國物理學(xué)界富有名望的教授吳大猷,,向李政道提供了最優(yōu)質(zhì)的物理學(xué)教育平臺,。

1946年,經(jīng)吳大猷推薦,,李政道以大三學(xué)生身份破格獲得機會進入芝加哥大學(xué),,師從諾貝爾物理學(xué)獎獲得者、物理學(xué)大師費米(E. Fermi),。在這里,,李政道的學(xué)術(shù)研究不局限于某個特定的學(xué)科——量子場論、基本粒子理論,、核物理,、統(tǒng)計力學(xué)、流體力學(xué),、天體物理等多個方向均被覆蓋,。

四年后,李政道在芝加哥大學(xué)獲得博士學(xué)位,,之后在芝大天文系任助理研究員,,從事流體力學(xué)的湍流、統(tǒng)計物理的相變以及凝聚態(tài)物理的極化子的研究,。此后,李政道又先后到加利福尼亞大學(xué)伯克利分校和普林斯頓高等研究院從事科研工作,。

首位華人諾貝爾獎得主

李政道長期沉浸于物理學(xué)的美妙世界中,,自稱物理是其生活方式。在李政道車載斗量的學(xué)術(shù)成果當中,,宇稱不守恒定律無疑是最為人們所熟知的一個,。1957年,他與楊振寧一起,,用這個定律摘下了物理學(xué)的王冠——諾貝爾物理學(xué)獎,。

△李政道和楊振寧1957年在普林斯頓

1957年10月31日,瑞典皇家科學(xué)院宣布授予普林斯頓高等研究院數(shù)學(xué)學(xué)院楊振寧教授和哥倫比亞大學(xué)物理系李政道教授以當年諾貝爾物理學(xué)獎,,頒獎理由是“因他們對(弱相互作用中)宇稱不守恒定律的深刻研究以及由此導(dǎo)致有關(guān)基本粒子方面的許多重要發(fā)現(xiàn)”,。

△瑞典國王給李政道頒授諾獎

李政道和楊振寧自1956年10月1日正式發(fā)表論文《弱相互作用中的宇稱守恒質(zhì)疑》到以這一重大理論成果榮膺諾獎,歷時僅13個月整,,創(chuàng)下諾貝爾獎頒獎史上獲獎最快的紀錄,,這一紀錄至今仍未被打破。

△1957年12月10日,,瑞典斯德哥爾摩,,獲得諾貝爾物理學(xué)獎的李政道(左三),、楊振寧(左一)出席諾貝爾獎頒獎典禮。

心系祖國科學(xué)教育事業(yè)和人才培養(yǎng)

自1972年起,,李政道多次回國講學(xué),、建言獻策,改革開放以后更是不遺余力地推動中國科學(xué)教育事業(yè)進步,,為中國科學(xué)教育戰(zhàn)略布局,、高能物理前沿探索、高水平人才培養(yǎng)和國際交流與合作做出了無可替代的貢獻,。

1979年至1989年,,發(fā)起并參與組織實施中美聯(lián)合培養(yǎng)物理類研究生計劃(CUSPEA),選拔推薦915人赴美深造,,造就了一批領(lǐng)軍學(xué)者和社會棟梁,,創(chuàng)設(shè)了我國急需高層次人才培養(yǎng)的新范式。

1985年,,倡導(dǎo)建立博士后制度和成立中國博士后科學(xué)基金會,,持續(xù)打造我國科技創(chuàng)新生力軍數(shù)十萬人。

1998年,,發(fā)起設(shè)立秦惠?與李政道中國大學(xué)生見習進修基金,,擇優(yōu)培育我國基礎(chǔ)科學(xué)后備軍數(shù)千人,成為我國創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的重要載體,。

倡導(dǎo)建立中美高能物理合作聯(lián)合委員會機制和建設(shè)我國第一臺高能加速器——北京正負電子對撞機(BEPC),,促成北京譜儀(BES)、大亞灣中微子實驗國際合作組,,為我國在世界高能物理前沿取得一系列突破性成果提供了全局指導(dǎo)和傾力幫助,。

倡導(dǎo)成立北京現(xiàn)代物理研究中心、中國高等科學(xué)技術(shù)中心,、浙江近代物理中心,、北京大學(xué)高能物理研究中心等,推進前沿科學(xué)研究,,促進國際交流合作和青年學(xué)者成長,,為構(gòu)建開放型教學(xué)科研基地和育人聚才環(huán)境爭取了政策支持。

“細推物理須行樂,,何用浮名絆此身”

李政道先生心通天宇,,情系華夏

用近百年的物理人生

譜寫出不朽的傳奇華章

緬懷致敬!

推薦閱讀

伊朗外交部:以暗殺行為違反國際法 將進行報復(fù)

央視新聞2024-08-06 00:25:11

孟加拉總理辭職軍方稱將成立臨時政府管理國家事務(wù)

央視新聞2024-08-06 00:12:55

日本東京股市再度大跌 一度觸發(fā)熔斷暫停交易

央視網(wǎng)2024-08-05 14:16:21

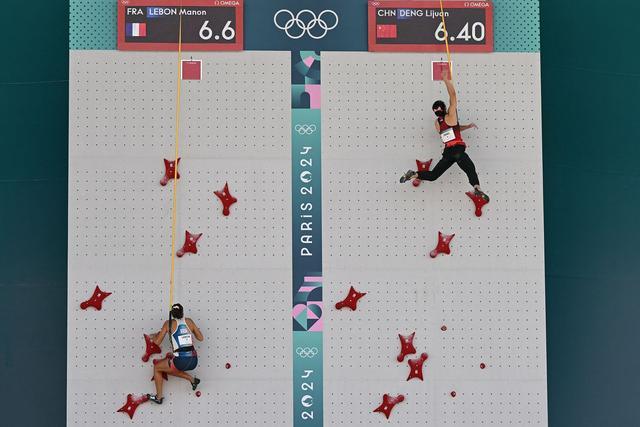

女子速度攀巖比賽攀巖表壞了

直播吧2024-08-05 22:53:27

媒體人:也許將來蘇煒德會有大出息

網(wǎng)易新聞2024-08-05 22:51:19

上半年外貿(mào)運行穩(wěn)中有進 量增質(zhì)優(yōu)份額穩(wěn)

光明網(wǎng)2024-08-05 22:55:17

“法國外交部把整個伊朗標記為紅色”

樞密院十號2024-08-05 09:33:46

美國急派航母戰(zhàn)斗群

環(huán)球時報2024-08-05 09:39:42

擔心黎以沖突升級,,美英敦促本國公民盡快撤離黎巴嫩

觀察者網(wǎng)2024-08-05 09:52:37

時隔十多年,臺軍“云豹”裝甲車又裂了……

觀察者網(wǎng)2024-08-05 09:44:32

巴黎奧運國羽2金3銀收官 何冰嬌摘銀創(chuàng)佳績

澎湃新聞2024-08-05 22:56:18

伊朗媒體要求“為哈尼亞復(fù)仇”,美國緊急向中東增派兵力,!

環(huán)球時報2024-08-05 09:57:37

劉璇解說完奧運體操男子單杠決賽后,,眼含熱淚,心疼張博恒,!

網(wǎng)易新聞2024-08-05 22:55:50

2024電影票房破300億 《熱辣滾燙》領(lǐng)銜 top10

中國青年網(wǎng)2024-08-05 22:55:05

菲律賓加固“坐灘”軍艦,,能用10年,?

環(huán)球時報2024-08-05 09:37:19

內(nèi)鬼還是外敵,?哈尼亞之死陷入“羅生門”

觀察者網(wǎng)2024-08-05 09:55:22

烏克蘭聲稱擊沉俄黑海艦隊一艘潛艇,俄方暫未回應(yīng)

觀察者網(wǎng)2024-08-05 09:45:37

德防長首訪菲律賓,,在“印太”刷存在感

環(huán)球時報2024-08-05 09:56:25

英國反移民騷亂現(xiàn)場現(xiàn)大量納粹符號 社會動蕩加劇

網(wǎng)易2024-08-05 22:56:59

中國體操隊2金5銀2銅收官 巴黎奧運表現(xiàn)穩(wěn)健

直播吧2024-08-05 22:56:35

張家輝阮經(jīng)天《重生》定檔 8月16日燃爆暑期檔

百家號2024-08-05 22:51:53

F-16終于到了,,但可能已經(jīng)遲了……

樞密院十號2024-08-05 09:31:13

英國,亂了

牛彈琴2024-08-05 09:28:06

鄭欽文總結(jié)巴黎奧運會:滿分,,關(guān)鍵在于"發(fā)球與冷靜

新華社新媒體2024-08-05 22:57:09

何冰嬌持西班牙徽章領(lǐng)獎 致敬受傷對手馬林

極目新聞2024-08-05 22:56:27

“拜登讓內(nèi)塔尼亞胡別再胡說”,,以總理府回應(yīng)

環(huán)球時報2024-08-05 09:38:07

拜登簽了,,又把中俄列為“頭號威脅”……

環(huán)球時報2024-08-05 09:39:00

(女子10米跳臺半決賽)巴黎上演:中國選手競逐激烈

新華社2024-08-05 22:52:15

臺退將談中國水花消失術(shù)驚艷奪金 夢之隊再添輝煌

人民網(wǎng)2024-08-05 22:51:39

同一艘俄軍潛艇被烏克蘭摧毀兩次?美媒:這事有點蹊蹺

樞密院十號2024-08-05 09:36:12

以媒:以色列正考慮對伊朗和黎巴嫩真主黨采取“預(yù)防性行動”

觀察者網(wǎng)2024-08-05 09:47:21

李小雙再度怒斥體操教練組 失誤頻發(fā),嚴格要求何在,?

直播吧2024-08-05 22:56:45

美國緊急向中東增派兵力!外媒:伊朗和黎真主黨預(yù)計在“多條戰(zhàn)線”襲擊以色列

環(huán)球時報2024-08-05 10:02:51

中國游泳隊奪金英國蛙王破大防 質(zhì)疑聲中彰顯實力

環(huán)球網(wǎng)2024-08-05 22:54:18

2024年度總票房破300億 《熱辣滾燙》領(lǐng)跑榜單

界面快訊2024-08-05 22:55:37