廣受關(guān)注的“中國建造:現(xiàn)代建筑百年對話”展

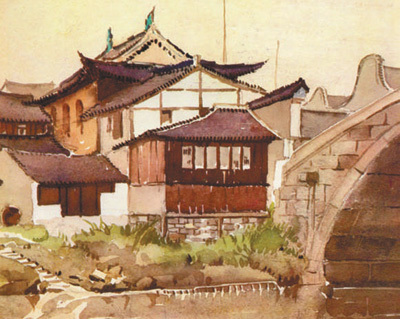

童寯水彩畫《陜西硤石鎮(zhèn)河邊》,。資料圖片

“我們應(yīng)該做一件事,就是在林徽因從賓夕法尼亞大學畢業(yè)并獲得美術(shù)學士學位100周年之際,,補發(fā)她一個建筑學士學位,實現(xiàn)她的夙愿,。”在賓夕法尼亞大學舉辦的“中國建造:現(xiàn)代建筑百年對話”展覽開幕式上,,該校韋茨曼設(shè)計學院院長弗利德里克·斯坦奈說道,。

許多中國現(xiàn)代建筑先驅(qū)曾在賓夕法尼亞大學建筑系學習,,除了林徽因,還有梁思成,、楊廷寶,、童寯、范文照,、趙深,、陳植等人,。為了紀念賓大與中國建筑間的百年淵源,韋茨曼設(shè)計學院聯(lián)合中國東南大學,、同濟大學在賓大共同舉辦“中國建造”展,,從“歷史”與“當代”兩個時間維度,展現(xiàn)中國建筑一個世紀的發(fā)展與演變,。

開啟中國現(xiàn)代建筑事業(yè)

“這是林徽因當年在賓大選修建筑系課程的成績單,。與今天不同的是,當年成績單上的字母D,,代表著她在這些課中得到了‘卓越’(Distinguished)的評價,。”斯坦奈說,,林徽因1924年入學賓大時,,建筑系不招女生,因此在美術(shù)系注冊,。但是,,她選修了建筑系大部分課程,學分達到該系的畢業(yè)要求,。

“歷史”板塊在賓大建筑檔案館展出,。這里保存著百年前中國留學生們的學籍信息、成績單,、作品設(shè)計圖,、競賽獲獎簡報、畢業(yè)冊,、化裝舞會照片等,,資料清晰完整,生動地講述著他們當年的求學故事,。

20世紀初,,賓大建筑系如同一塊磁鐵,吸引著來自世界各地的學子,。據(jù)統(tǒng)計,,1918年至1937年間,共有超過20名中國留學生先后在這里攻讀建筑學,。他們大都勤奮刻苦,,有些人學業(yè)非常出眾。例如,,展覽中有一份1925年的《費城公告報》,,其中一篇文章報道了當時在賓大獲得最多個人建筑競賽獎項的楊廷寶。

這些中國留學生回國后開創(chuàng)了中國的現(xiàn)代建筑學教育,致力于物質(zhì)遺產(chǎn)的發(fā)掘保護,,成為現(xiàn)代建筑實踐的中堅力量,。他們一方面在傳統(tǒng)的建筑學體系中發(fā)展中國語匯,幫助現(xiàn)代主義建筑在中國萌芽,;另一方面在建造實踐中探索西方設(shè)計思想與中國本土文化的融合,,為中國現(xiàn)代建筑事業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。

融合“現(xiàn)代性”與“本土性”

百年來,,中國現(xiàn)代建筑在與國際對話和自身實踐探索中不斷發(fā)展,。展覽據(jù)此展開敘事,展期100天,,至5月16日結(jié)束,。

“大眾印象中,上海外灘和南京路上的萬國建筑群都是外國人設(shè)計的,,其實不然,。”韋茨曼設(shè)計學院城市與區(qū)域規(guī)劃系副教授林中杰介紹,,南京東路上的大新公司(即后來的上海市第一百貨商店),,是由3位留美中國建筑師創(chuàng)辦的基泰工程司設(shè)計,,而這3位創(chuàng)始人中的朱彬和楊廷寶,都曾留學賓大,。

“歷史”板塊在展出中國留學生資料之外,還重點展示了他們歸國后的建筑實踐,?!爸袊魧W生們回國后完成了600多個項目的設(shè)計,包括上海四川路和江西路上的大批現(xiàn)代建筑,?!睎|南大學建筑學院教授童明表示,此次展覽主要展出中國第一代建筑師在上世紀30年代至50年代間設(shè)計的22個建筑項目,,位于北京,、上海、南京,、昆明等城市,。這些作品反映了他們對當時國際現(xiàn)代主義建筑潮流的理解,以及對發(fā)展中的中國城市公共建筑的思考,?!叭绾渭橙鹘y(tǒng)文化的養(yǎng)料,將其融入現(xiàn)代建筑創(chuàng)作,,這個話題在中國第一代建筑師那里,,就受到了關(guān)注”,。

“這種中西對話和自身發(fā)展相結(jié)合的模式,仍在中國當代建筑中延續(xù),,表現(xiàn)為‘現(xiàn)代性’與‘本土性’的交織與演變,。這也是貫穿整個展覽的主題?!绷种薪苷f,。作為策展人,林中杰,、童明和同濟大學建筑與城市規(guī)劃學院院長李翔寧商議采用“對話”的視角布展,,力求通過不同時代、不同創(chuàng)作所呈現(xiàn)的中西對話,、世代對話以及同時代實踐者之間的對話,,講述百年間建筑師們?yōu)樘剿骶哂兄袊攸c的現(xiàn)代建筑表達所作的嘗試和努力。

“當代”板塊在賓大費舍爾美術(shù)圖書館展出,,選取了當代建筑師們的設(shè)計作品,。從博物館到藝術(shù)家工作室,從大學校園到村莊改造項目,,通過對6個作品的呈現(xiàn)和比較,,觀眾看到,在中國特有的地域文化語境里,,新一代建筑師如何從不同角度尋求“現(xiàn)代性”與“本土性”的平衡,,也能看出建筑師在作品中蘊含的對當代中國社會的理想和追求。

回顧歷史,,面向未來

展覽開幕式當晚,,參展建筑師張永和在費舍爾美術(shù)圖書館進行主題學術(shù)講座。偌大的講堂座無虛席,,樓梯上也站滿趕來聽講的學生,。室外的漫天大雪與室內(nèi)演講的火熱場面對比強烈。

童明表示,,從專業(yè)層面講,,辦展是為了溯源。無論建筑學授業(yè)者還是實踐者,,對于自己專業(yè)的根源和脈絡(luò)不甚清楚,,是有些缺憾的,“一代人有一代人的挑戰(zhàn),,每代人都需從過往的根基里汲取養(yǎng)分,,溯源是為了做好當下。”他認為,,從社會層面看,,中國第一代建筑師最重要的貢獻,是建立了中國自己的現(xiàn)代建筑教育體系,,培養(yǎng)了后續(xù)人才,。他們對建筑遺產(chǎn)發(fā)掘保護的重視,是當時在美國的許多建筑師和規(guī)劃師尚未意識到的,,也給美國同行帶來啟發(fā),。

“在楊廷寶等人的建筑實踐中,我們能看到他們對公共事務(wù)的關(guān)注,,這種精神依然在今天的韋茨曼設(shè)計學院中傳承,。”斯坦奈說,,“這是我們期待從自己學生身上看到的品質(zhì),。”

“如今,,韋茨曼設(shè)計學院700多名學生中,,約有300名中國學生,說明我們與中國的聯(lián)系更加密切了,?!彼固鼓伪硎荆e大與中國高校,,尤其是同濟大學,、東南大學和清華大學聯(lián)系密切。2019年,,韋茨曼設(shè)計學院在北京舉辦了“美麗中國”大型研討會,匯集了中國景觀和規(guī)劃界大批頂尖學者,,出版了同名專著,。

斯坦奈說,應(yīng)對氣候變化是當前全球最緊迫的環(huán)境問題,,中國在減少碳排放、提倡建設(shè)“海綿城市”等方面作出了積極努力,。他期待能在學術(shù)研究和人才培養(yǎng)等方面與中國進行更多交流與合作,,共同推進全球生態(tài)城市和低碳建筑環(huán)境的建設(shè)。

《人民日報》

推薦閱讀

“水韻江蘇”攝影圖片展在馬六甲舉行

新華網(wǎng)2022-04-12 17:21:00

多舉措加強無障礙城市建設(shè)

人民網(wǎng)-人民日報2022-04-12 06:11:00

趙立堅說北約不要企圖再搞亂亞洲和全世界

新華社微博2022-04-11 17:21:00

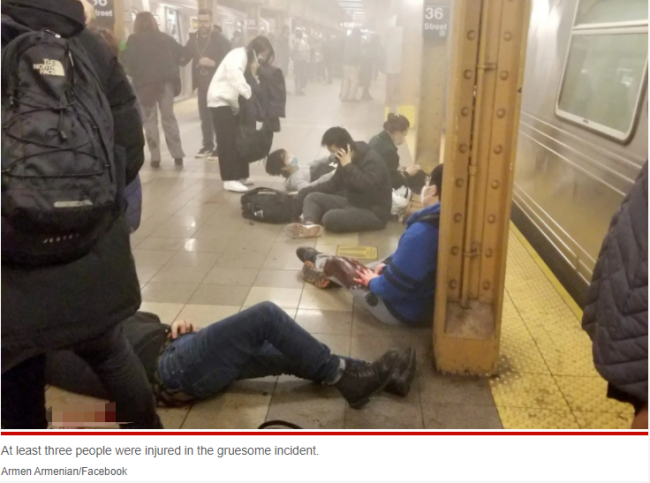

紐約地鐵站發(fā)生槍擊案多人中彈 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)爆炸裝置

央視新聞客戶端2022-04-12 23:06:59

13級大風吹走一家三口?官方回應(yīng):暫無人員傷亡報告

映象網(wǎng)2022-04-12 11:14:54

俄官員:美十年間向烏生物項目撥款超15億美元

央視網(wǎng)2022-04-12 14:38:09

油價周五或迎今年首次大幅下調(diào) 重回“8元時代”

人民網(wǎng)2022-04-12 13:55:49

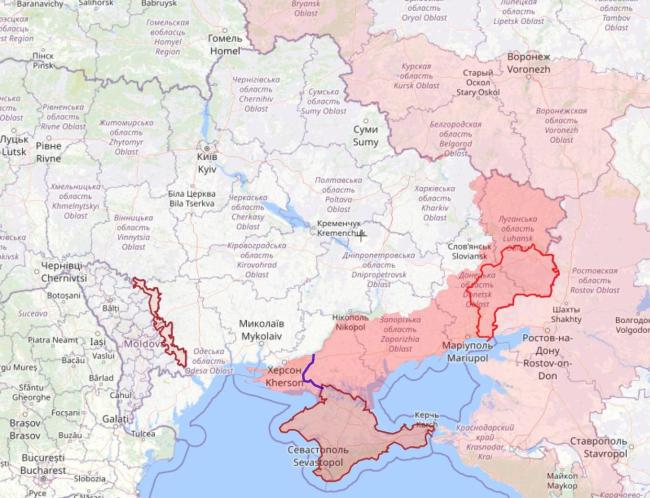

俄烏兩軍集結(jié)烏東,大戰(zhàn)即將在此展開!

2022-04-12 16:25:26

“兩個核國家之間的全面戰(zhàn)爭”差點就這樣打起來…

樞密院十號2022-04-12 08:33:27

俄任命對烏作戰(zhàn)總指揮引猜測

環(huán)球時報2022-04-12 16:34:33

現(xiàn)場曝光:烏無人機在克里米亞偵察 被俄導彈摧毀

海外網(wǎng)2022-04-12 16:41:45

國產(chǎn)游戲版號重啟 45款游戲獲批 時隔八個月263天

新京報2022-04-12 13:52:06

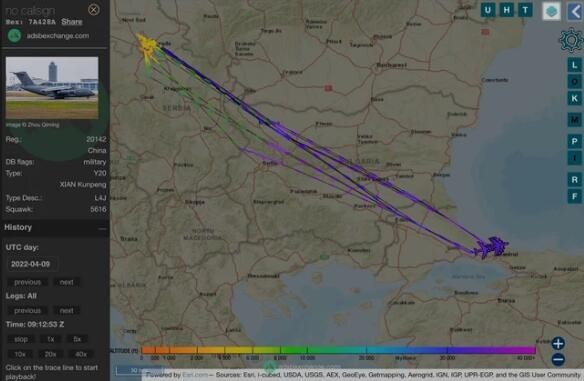

6架運-20運送的是什么導彈?美國為何威脅塞爾維亞

環(huán)球網(wǎng)2022-04-12 14:45:40

上海冰柜銷量翻倍 大家擔心解封時間未定加大儲備

金融界2022-04-12 14:04:19

俄外長稱俄支持和談:烏方總閃爍其詞,,俄方有耐心

參考消息2022-04-12 14:15:35

澤連斯基向韓國會請求軍事援助 韓方明顯左右為難

環(huán)球網(wǎng)2022-04-12 15:37:56

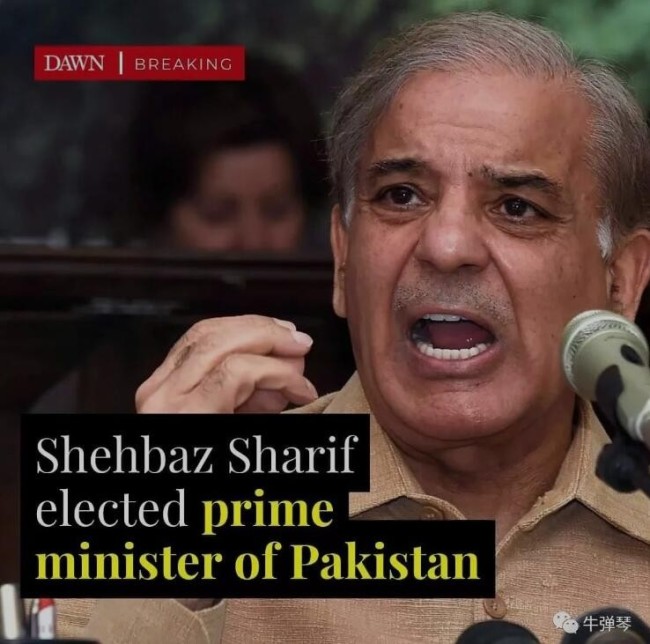

巴基斯坦新總理提到中國:巴中友誼堅定不移

牛彈琴2022-04-12 10:15:17

微信上線“農(nóng)場”狀態(tài) 用戶可在狀態(tài)中養(yǎng)雞鴨鵝

四川觀察2022-04-12 16:34:16

實拍重慶大風暴雨 有人險被“吹飛”陣風達到11級

人民網(wǎng)2022-04-12 11:10:13

重慶多地刮起狂風 小伙被大風吹起離地近三米

封面新聞2022-04-12 16:38:00

堪比"二戰(zhàn)"的最大沖突要來了?

澎湃新聞2022-04-12 15:59:45

紐約地鐵槍擊案13傷多人倒血泊中 嫌犯已逃離現(xiàn)場

央視新聞客戶端2022-04-12 23:04:21

上海新增感染者首下降 專家解讀:正處黎明前黑暗

健康時報2022-04-12 13:31:03

西方軍事專家解析俄在烏新戰(zhàn)術(shù)

2022-04-12 14:27:14

韓媒:北約高官訪韓磋商合作

參考消息2022-04-12 14:22:36

英媒分析:莫迪政府或正設(shè)法縮減印軍兵力

參考消息2022-04-12 16:34:52

第一批解封的上海人 持證購物 一天一次 不能亂跑

人民網(wǎng)2022-04-12 13:39:59

紐約地鐵槍擊案現(xiàn)場最新情況:多名乘客倒在血泊之中

海外網(wǎng)2022-04-12 23:09:12

美媒:雖然烏克蘭每周損失幾輛S-300 但庫存仍多

環(huán)球網(wǎng)2022-04-12 10:55:50

孩子發(fā)燒 上海媽媽挨家敲門求藥 最新消息:已退燒

鳳凰網(wǎng)2022-04-12 15:42:11

女子找人冒充前夫簽字賣掉兒子房產(chǎn) 酒吧揮霍一空

光明網(wǎng)2022-04-12 13:58:52

拉夫羅夫否認將?;?俄意在終結(jié)美主導的世界秩序

觀察者網(wǎng)2022-04-12 14:35:05

卡德羅夫:俄軍將攻下基輔和其他城市 不會后退一步

環(huán)球時報2022-04-12 16:32:44

運20連續(xù)三天飛塞爾維亞"送貨"

觀察者網(wǎng)2022-04-12 16:46:46

美媒文章:西方開始向烏運送重型武器

參考消息2022-04-12 14:19:32