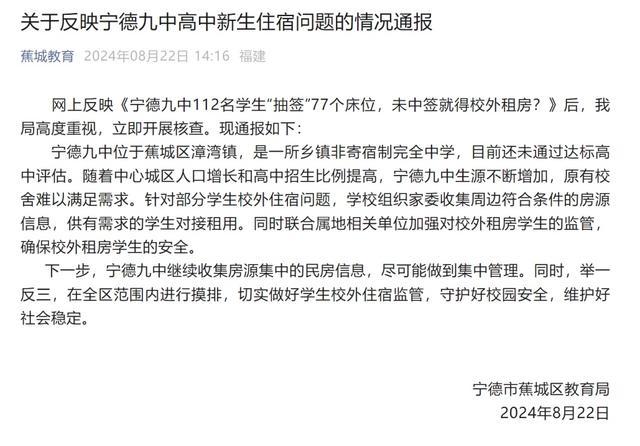

巴以沖突中,,英國被動(dòng)搖的“挺猶”和“挺巴”正確性 精英學(xué)府的立場(chǎng)抉擇

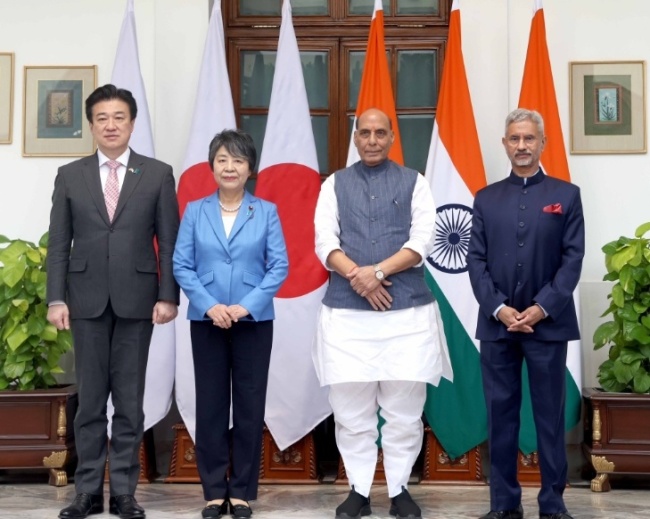

在倫敦的Stamford Hill,,這個(gè)西北部地區(qū)作為城市中最大的猶太人社區(qū)之一,,見證了猶太人慶祝普珥節(jié)的盛況。與此同時(shí),,劍橋大學(xué)國王學(xué)院的門前,學(xué)生們的集會(huì)表達(dá)了對(duì)巴勒斯坦的支持,展示了英國校園內(nèi)國際政治議題的熱烈討論,。

英國高等教育機(jī)構(gòu)中,學(xué)生群體逐漸對(duì)傳統(tǒng)的學(xué)術(shù)框架感到厭倦,,對(duì)學(xué)校在全球沖突中的角色提出質(zhì)疑,,轉(zhuǎn)而積極參與聲援巴勒斯坦的活動(dòng)。這些年輕知識(shí)分子,,深受自由,、民主價(jià)值觀的影響,促使頂尖學(xué)府成為此類運(yùn)動(dòng)的核心地帶,。近期的巴以沖突觸動(dòng)了社會(huì)各界的心弦,,激發(fā)了多樣的情感反應(yīng),從困惑,、猶豫到憤怒與悲傷,,各類情緒在連續(xù)的抗議活動(dòng)中被不斷放大。

本文嘗試描繪倫敦各群體對(duì)于這場(chǎng)沖突的個(gè)人感受與立場(chǎng),,涵蓋了穆斯林,、德國人、猶太人,,以及高等教育界的學(xué)者和管理層,。值得注意的是,文中個(gè)人行為不代表其所屬群體的整體觀點(diǎn),,提醒讀者避免形成刻板印象,。

一名在英國生活的巴勒斯坦學(xué)生,在2023年10月經(jīng)歷了一生中最黑暗的時(shí)刻,,他在聚會(huì)前夕得知自己在加沙的12名親人遭遇空襲而不幸喪生,。盡管內(nèi)心充滿哀傷與憤怒,他還是參加了聚會(huì),,通過詩歌分享了痛苦,,詩中反映了雙方力量懸殊的斗爭(zhēng),。此外,他也通過媒體發(fā)聲,,批評(píng)以色列的軍事行動(dòng),,他的經(jīng)歷引起了公眾對(duì)巴勒斯坦問題的關(guān)注,影響甚至波及到英國大選,,加劇了工黨與穆斯林選民間的緊張關(guān)系,。

另一方面,英國的德國人,,尤其是那些從事政治理論研究的學(xué)者,,因歷史原因在討論巴以問題時(shí)顯得格外謹(jǐn)慎,擔(dān)心被貼上反猶標(biāo)簽,。這種顧慮反映了德國社會(huì)對(duì)二戰(zhàn)歷史的深刻反思及對(duì)反猶主義的警惕,,但也限制了對(duì)某些議題的開放討論。

在倫敦的猶太社區(qū),,年輕一代的猶太人對(duì)傳統(tǒng)習(xí)俗持有復(fù)雜情感,,既尊重又渴望超越,他們?cè)谙硎軅€(gè)人自由的同時(shí),,也不免感受到外界對(duì)自身身份的特殊關(guān)注,。當(dāng)巴以沖突成為全球焦點(diǎn)時(shí),即便是私下的交流也可能觸及敏感神經(jīng),,導(dǎo)致對(duì)話中的微妙回避,。

最后,一位以色列教授在倫敦的講座上探討了戰(zhàn)爭(zhēng)中的道德模糊性,,試圖喚起聽眾對(duì)復(fù)雜性的理解,,卻也遭遇了聽眾對(duì)于以色列行為的直接質(zhì)疑,以及對(duì)英國歷史角色的審視,。這表明,,即便是在學(xué)術(shù)環(huán)境下,關(guān)于巴以沖突的討論也充滿了情感張力和觀念碰撞,。

通過這些不同的視角,,我們可以更全面地認(rèn)識(shí)到巴以沖突不僅僅是地域上的爭(zhēng)端,它觸動(dòng)了全球范圍內(nèi)人們的感情和思考,,促使人們?cè)谕榕c理解的基礎(chǔ)上,,更審慎地構(gòu)建對(duì)復(fù)雜國際事務(wù)的看法。

相關(guān)新聞

美議員:美高校挺巴學(xué)生并非反猶,,捍衛(wèi)言論自由

在美國多所高校興起的親巴勒斯坦抗議活動(dòng)中,,以色列總理內(nèi)塔尼亞胡于24日提出批評(píng),,認(rèn)為這些抗議活動(dòng)反映了“反猶浪潮”,。

2024-04-30 15:16:49美議員:美高校挺巴學(xué)生并非反猶美國兩高校再有75名挺巴抗議者被捕 警方與學(xué)生沖突升級(jí)

近期,,美國多所高等學(xué)府見證了聲勢(shì)浩大的支持巴勒斯坦示威活動(dòng),。耶魯、麻省理工,、紐約大學(xué)及南加大等知名學(xué)府的學(xué)生紛紛加入抗議行列

2024-05-05 14:11:30美國兩高校再有75名挺巴抗議者被捕美大學(xué)反戰(zhàn)現(xiàn)場(chǎng)“挺巴”一方遭群毆 全球聚焦校園沖突

2024-05-01 20:36:02美大學(xué)反戰(zhàn)現(xiàn)場(chǎng)“挺巴”一方遭群毆美國大學(xué)爆發(fā)挺巴抗議,,大批師生面臨紀(jì)律處分

2024-04-28 08:12:57美國大學(xué)爆發(fā)挺巴抗議美國高校挺巴抗議蔓延 一教授被捕!

2024-04-26 18:02:16美國高校挺巴抗議蔓延美國綠黨總統(tǒng)候選人挺巴抗議中被捕 逾80人涉非法侵入被拘

2024-04-29 16:48:57美國綠黨總統(tǒng)候選人挺巴抗議中被捕