“冷不冷,就看七月廿五”今年冬天冷到哭,?

“冷不冷,,就看七月廿五”今年冬天冷到哭?

今年出伏巧遇農(nóng)歷七月二十一,,為這個夏季平添了幾分特別,。自三伏天起,人們便開始關注出伏日,,相信這天的天氣將預示冬季的氣候趨勢,。近年來,盡管氣候變化莫測,,我國很多地方仍流傳著“暗七”的民間說法,認為這一天的星象與云彩能揭示未來的天氣走向,。

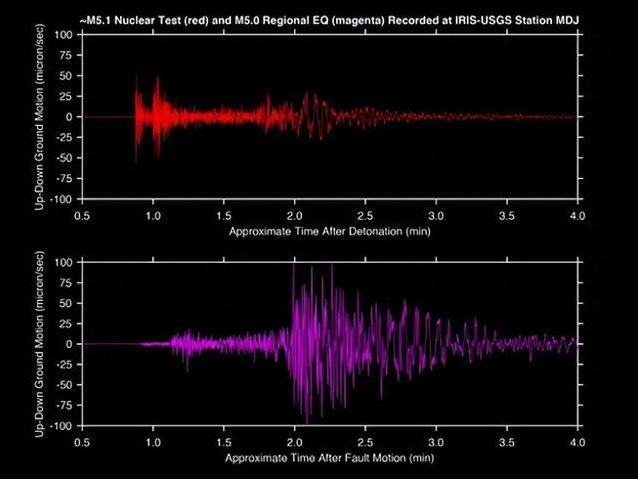

“暗七”源于農(nóng)歷七月特有的天文現(xiàn)象,,若七月二十一那夜,天空無云遮擋,,星光璀璨,,則稱為“明七”,;反之,若星辰需借月光方能顯露,,便是“暗七”,。明七預示持續(xù)晴好,而暗七則指向陰郁多變的天氣未來,。古老諺語雖有“七月明七不必備衣”,,但明七與暗七的觀察,實則涵蓋了對未來數(shù)月風雨雪的預測,,對古代農(nóng)業(yè)社會防災避害至關重要,。

古人缺乏現(xiàn)代氣象科技,憑借對自然的細致觀察總結出氣候規(guī)律,。他們能從北風勁吹,、晴空萬里或細雨蒙蒙中,預判冬季的寒冷,、溫暖或早霜來臨,,這些經(jīng)驗至今讓人驚嘆。北風預示寒冬,,晴朗或預示暖冬卻可能帶來糧食保存難題,,而細雨則提示及早準備應對早霜對作物的影響。

如今,,我國氣象技術飛速發(fā)展,,預測精度大幅提升,但這并不意味著傳統(tǒng)農(nóng)諺失去價值,。實際上,,兩者常有驚人的一致性,反映出農(nóng)諺雖基于直觀經(jīng)驗,,卻蘊含世代積累的智慧,。面對日益嚴峻的氣候變化,這份傳統(tǒng)知識成為了輔助現(xiàn)代科學理解與應對極端天氣的寶貴資源,。在某些特定情況下,,農(nóng)諺的洞察力甚至超越了單純的數(shù)據(jù)分析。

古人勇于挑戰(zhàn)自然,,以簡陋條件預測天氣,,留給我們寶貴的自然應對策略。借鑒這些經(jīng)驗,,不僅加深了我們對自然變化的理解,,也為未來發(fā)展提供了堅實的基礎。尊重并學習這份古代智慧,,使我們在科技進步的同時,,不失對自然界的深刻敬畏與靈活應變的能力,。

相關新聞

“冷不冷,,就看處暑節(jié)”,,今日七月十九處暑,今年冬天很冷嗎,?

2024-08-22 13:35:09“冷不冷“三九冷不冷,就看末伏”,,今日末伏,,今年冬天有多冷?農(nóng)諺咋說

2024-08-14 14:18:34“三九冷不冷冬天冷不冷,,就看七月廿四:古老諺語遇現(xiàn)代科學挑戰(zhàn)

2024-08-26 16:21:37“冬天冷不冷冬天冷不冷看重陽" 今冬會冷到哭嗎,?:重陽晴雨成關鍵

2024-10-11 09:23:51“冬天冷不冷看重陽”老人說“冷不冷,,就看六月二十七” 今冬天氣早知道

2024-08-01 13:49:37老人說“冷不冷三伏熱不熱,,就看五月廿五:傳統(tǒng)智慧與夏日養(yǎng)生

2024-06-30 14:35:09“三伏熱不熱