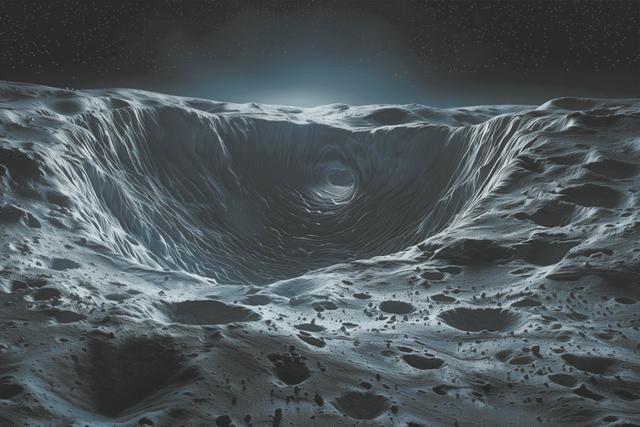

嫦娥六號月球樣品首批研究成果 揭示月背火山活動歷史

嫦娥六號月球樣品首批研究成果

月球背面42億年前就存在巖漿活動,約28億年前仍存在年輕的巖漿活動,。11月15日,,嫦娥六號月球樣品首批研究成果發(fā)布,揭示了月背火山活動歷史,,為更好地開展月球演化研究提供了關(guān)鍵科學依據(jù),。相關(guān)論文在國際學術(shù)期刊《自然》和《科學》在線發(fā)表。

這些研究填補了月背巖漿活動研究的重要空白,。國際科學界認為,,月球正面最古老的月海火山活動可追溯至40億年前,。我國科學家基于嫦娥五號月球樣品發(fā)現(xiàn),,月球正面20億年前仍存在較大規(guī)模的巖漿活動,,在1.2億年前還存在小規(guī)模的火山活動,。然而,月球正面和背面在形貌,、成分,、月殼厚度、巖漿活動等方面存在顯著差異,,開展月背巖漿活動研究并進一步揭示月球“二分性”的形成機制是月球科學研究中亟待解決的問題,。

嫦娥六號任務首次完成人類從月球背面采樣的壯舉,帶回1935.3克珍貴樣品,,為開展月背相關(guān)研究提供了難得機遇,。在此之前,人類獲取的所有月球樣品均來自月球正面,,對月球背面的認識主要基于遙感研究,。

中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所李獻華院士、李秋立研究員與國家天文臺團隊,,從5克月球樣品中分選出108顆大于300微米的玄武巖巖屑,,定年結(jié)果顯示,嫦娥六號著陸點在28.07±0.03億年前存在火山活動,。其中一顆高鋁玄武巖巖屑揭示,,月球背面42億年前存在來自富集克里普物質(zhì)源區(qū)的火山活動。這表明,,月球背面火山活動至少持續(xù)了14億年以上,,且月幔源區(qū)經(jīng)歷了從克里普物質(zhì)富集到虧損的轉(zhuǎn)變,。

中國科學院廣州地球化學研究所徐義剛院士、高級工程師張樂領(lǐng)銜的團隊研究確認,,嫦娥六號低鈦玄武巖形成于28.3億年前的火山噴發(fā),。他們的研究還表明,月海玄武巖的分布除受月殼厚度影響外,,月幔源區(qū)的物質(zhì)組成也是重要的控制因素,,刷新了傳統(tǒng)認知。

多位審稿人評價這些發(fā)現(xiàn)“令人興奮”,,“為認識整個月球的地質(zhì)歷史提供了獨特的視角”,。6月25日,嫦娥六號月球樣品被帶回地球,,11月15日首批科學成果亮相,,標注了中國科學家探索未知的高度,也見證了中國科研的速度,。隨著對嫦娥六號月球樣品研究的不斷深入,,中國將在人類探索宇宙的征程中不斷貢獻力量。

相關(guān)新聞

嫦娥六號帶回1935.3克月球樣品 科研新階段啟幕

2024-06-28 11:28:03嫦娥六號帶回1935.3克月球樣品嫦娥六號月球樣品顯示月球背面存在年輕的巖漿活動

2024-11-15 18:58:56月球樣品嫦娥六號完成月球軌道交會對接與在軌樣品轉(zhuǎn)移

2024-06-06 15:46:54嫦娥六號完成月球軌道交會對接與在軌樣品轉(zhuǎn)移嫦娥六號帶回世界首份月背樣品 深化月球奧秘探索

2024-06-28 13:24:59嫦娥六號帶回世界首份月背樣品嫦娥六號月背樣品首次向全球展出 拓展月球認知新篇章

2024-10-19 22:40:15嫦娥六號月背樣品首次向全球展出嫦娥六號返回器抵京 將開展樣品分析 月球?qū)毑亟颐卦诩?/a>

2024-06-26 15:06:44嫦娥六號返回器抵京