古人的除夕假期有多長 共度守歲迎新春

除夕之夜,全家人無論遠(yuǎn)近都要趕回家中,圍坐在一起共進(jìn)團(tuán)圓飯。這頓飯非常豐盛,,桌上通常會(huì)有象征年年有余的魚和寓意團(tuán)圓的丸子等菜肴,。用餐時(shí),,長輩先動(dòng)筷,隨后大家開始享用美食,,期間互相問候,、祝福,共享天倫之樂,。

守歲是除夕的重要習(xí)俗之一,。吃完團(tuán)圓飯后,一家人會(huì)圍坐在火盆或油燈旁,,通宵不睡,,共同守歲。長輩守歲是為了珍惜時(shí)光,,祈愿健康長壽,;年輕人則是為了給父母長輩延年益壽。守歲過程中,,大家會(huì)聊天,、講故事、玩游戲,,共同等待新年的到來,。

早在秦漢以前,人們就有在大門上掛桃符的習(xí)俗,,桃符上繪有神荼,、郁壘二神的形象,用以驅(qū)鬼辟邪,。后來逐漸演變成貼春聯(lián),。除夕當(dāng)天,人們會(huì)在大門上貼寫好的春聯(lián),,內(nèi)容多為吉祥如意,、迎春納福等美好話語,并在門楣上掛紅燈籠,,營造喜慶熱鬧的節(jié)日氛圍,。

古代文化中,長恩被視為主管書本和簡牘的重要鬼神,。對于那些一心向?qū)W的讀書人來說,除夕這一天具有特殊意義,。他們會(huì)在這一天舉行祭祀儀式,,祈求長恩保護(hù)書籍免受老鼠和蠹蟲侵害,確保知識(shí)傳承。

據(jù)《搜神記》記載,,有個(gè)“如愿”的故事,,后來演變成在除夕夜天將亮未亮?xí)r,家中的女性會(huì)拿棍杖擊打積肥的糞堆,,邊擊打邊祈禱來年五谷豐登,、大發(fā)利市。

宋代吳中地區(qū)有一種風(fēng)俗,,除夕夜小朋友會(huì)跑到街上喊著賣癡呆,,希望把自己的癡呆轉(zhuǎn)移給別人,因?yàn)楫?dāng)時(shí)認(rèn)為吳地人多出癡呆,,小孩比較忌諱,。

清代時(shí),除夕晚上人們會(huì)在家中院子及門口鋪上芝麻桿,,踩上去發(fā)出劈啪聲,,寓意把穢氣趕走,新的一年萬象更新,。除夕這一天還會(huì)拜年,,稱為“辭歲”,有條件的人要穿著正式服裝去走親訪友,,叩見長輩,。當(dāng)年新婚夫妻必須到岳父家拜年,否則視為大不敬,。

貼春書又稱“宜春帖”,,大多用紙制成,也有用錦緞?dòng)癫?,上面寫有與過年,、春節(jié)、春季有關(guān)的五言或七言絕句,,人們將其粘貼于門,、窗、帳,、屏風(fēng)等處,,迎接立春時(shí)節(jié)和除夕的到來。

唐朝時(shí),,人們會(huì)從桃樹上摘下新鮮的桃枝條,,插在家里門戶之上,感受迎春的情趣,。據(jù)《酉陽雜俎》記載,,古人會(huì)在門上畫虎頭,,書寫“聻”字,認(rèn)為虎能吃惡鬼,,“聻”字能嚇唬鬼,,可息疫病癘。

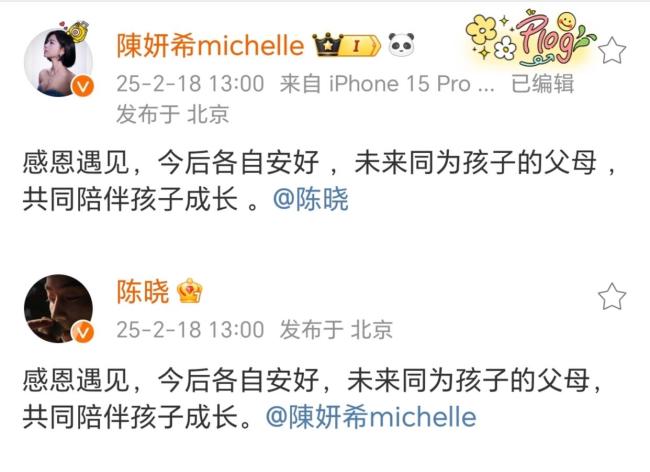

相關(guān)新聞

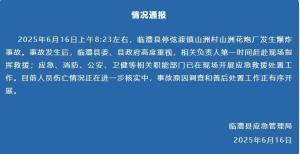

除夕納入法定節(jié)假日 假期總量增至13天

2024-11-14 02:57:00除夕納入法定節(jié)假日騰訊調(diào)整春節(jié)假期安排 除夕納入假期引發(fā)討論

2024-12-23 15:08:07騰訊調(diào)整春節(jié)假期安排春節(jié),、勞動(dòng)節(jié)假期增加 除夕五一齊放四天假

2024-11-13 08:11:09春節(jié),、勞動(dòng)節(jié)假期增加2025年放假安排出爐 新增除夕和5月2日假期

2024-11-13 08:28:032025年放假安排出爐2025年放假安排來了 春節(jié)放假8天 新增除夕假期

2024-11-13 07:53:00春節(jié)放假8天還有2個(gè)月就是除夕了 打工人的年終焦慮

2024-11-29 08:28:56還有2個(gè)月就是除夕了