武當(dāng)山四至西界首次準(zhǔn)確定位 填補(bǔ)600年文化地圖空白

武當(dāng)山四至西界首次準(zhǔn)確定位 填補(bǔ)600年文化地圖空白!武當(dāng)山“蟠踞八百余里”的區(qū)域概念始于宋元時(shí)期的史志,,在明代被確立為法定山界,。隨著東,、南,、北三塊界碑陸續(xù)被發(fā)現(xiàn),其邊界走向與古籍記載基本吻合,。唯獨(dú)西界“鴉鶘寨”的確切位置一直存在爭(zhēng)議,。經(jīng)十堰廣播電視臺(tái)研究人員實(shí)地考察,這一歷史懸案終于獲得突破,,武當(dāng)山西界得以準(zhǔn)確定位,。

明成化二十年(1484年),明憲宗在《敕諭官員軍民諸色人等》詔諭中首次清晰劃定了武當(dāng)山的四至范圍:“東至冠子山,,西至鴉鶘寨,,南至麥場(chǎng)凹,北至白廟兒,?!苯?jīng)過實(shí)地考察,冠子山位于今丹江口市與谷城縣交界的大界山附近,;麥場(chǎng)凹位于丹江口市與房縣邊界的界牌埡至分水嶺一帶,;白廟兒即今六里坪鎮(zhèn)白廟村所在地。研究表明,,明代確立武當(dāng)山邊界時(shí)遵循了地理和行政區(qū)劃雙重標(biāo)準(zhǔn),。

華中師范大學(xué)歷史學(xué)博士姚峰認(rèn)為,武當(dāng)山的界碑通常放置在古代交通要道上,,一般放在路的埡口處,,界山往往以大山大河為界,界山和界碑之間通常有一段3-5公里左右的距離,。

針對(duì)武當(dāng)山西界碑選址爭(zhēng)議,,經(jīng)過深入勘測(cè)和歷史文獻(xiàn)綜合考證,分析相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與地理特征,,依據(jù)既定的劃界原則和區(qū)域規(guī)律,,最終確定十堰茅箭區(qū)與白浪開發(fā)區(qū)交界處的柯家埡子為最具代表性的西界定點(diǎn)。

姚峰指出,,無論是地名還是地理?xiàng)l件都完全符合古文獻(xiàn)記載,,因此綜合判斷武當(dāng)山西界碑的位置就在十堰市茅箭區(qū)境內(nèi)的柯家埡。遺憾的是,,據(jù)傳在1930年左右修建老白公路時(shí),,石碑被工人砸毀作為基石鋪在了路面上。

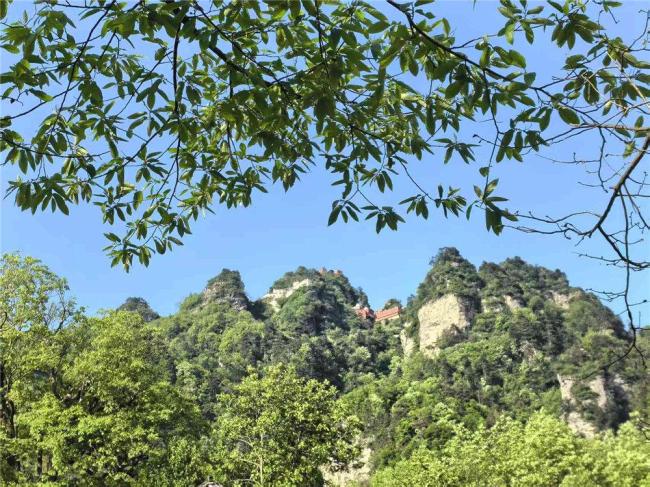

研究者們以柯家埡子為中心,,半徑5公里左右范圍展開排查,,最終鎖定茅箭區(qū)南部的“康家村”七組——該地古稱“埡虎寨”,方言音轉(zhuǎn)痕跡顯著,,可能是西界界碑所指方位,。在當(dāng)?shù)叵驅(qū)бI(lǐng)下,,探索人員攀至對(duì)面山腰一處險(xiǎn)要寨址,實(shí)地勘察其寨墻遺存,。該地三面絕壁,、居高臨下,地形特征與“寨”的軍事屬性高度契合,。

75歲的村民王明才介紹,,此洞主要功能是供鄉(xiāng)民在戰(zhàn)亂時(shí)期躲避匪患。洞穴所在的埡虎巖具有獨(dú)特的地理位置:山脊以東屬均州管轄,,以西則歸鄖陽府治下,。原來,人們苦苦尋覓的八百里武當(dāng)山西界就坐落于如今的茅箭區(qū)茅塔鄉(xiāng)康家村,。五百多年前,,這里曾是古益州和古荊州的分界線,也是均州府與鄖陽府的分界線,,同時(shí)也是武當(dāng)山“四至”中的西部邊界,。

在空間定位研究中,研究人員采用地理信息系統(tǒng)技術(shù),,將古地圖與現(xiàn)代地形圖疊加,,精確等比例尺測(cè)量發(fā)現(xiàn)武當(dāng)山周長(zhǎng)約為400公里,與歷史文獻(xiàn)“根蟠八百里”的描述高度一致,。武當(dāng)山“四至”西界的精準(zhǔn)定位,,使明代“八百里武當(dāng)”的完整疆域首次得到確認(rèn),填補(bǔ)了600年來文化地圖的關(guān)鍵碎片,,激活了線性文化遺產(chǎn)廊道,,重構(gòu)了大武當(dāng)旅游格局。這使得武當(dāng)山成為“看得見的美景,,摸得著的傳承”,。

相關(guān)新聞

官方:要準(zhǔn)確把握PPP新機(jī)制定位 合理決策特許經(jīng)營(yíng)必要性

2024-12-24 21:17:30官方廣州綜合高中迎來首次大考 檢驗(yàn)教學(xué)成果與學(xué)生定位

2025-01-15 13:57:33廣州綜合高中迎來首次大考初四至初九迎返程高峰 瓊州海峽春運(yùn)有新規(guī)

2025-02-01 13:41:32初四至初九迎返程高峰武當(dāng)山通報(bào)藥王谷事件 全面調(diào)查正在進(jìn)行

2024-12-03 13:19:02武當(dāng)山通報(bào)藥王谷事件美國(guó)小伙武當(dāng)山學(xué)武14年 中西文化交流典范

2024-12-06 20:23:17美國(guó)小伙武當(dāng)山學(xué)武14年武當(dāng)山景區(qū)迎今冬首場(chǎng)降雪 銀裝素裹引游客

2024-11-17 15:25:00武當(dāng)山景區(qū)迎今冬首場(chǎng)降雪