博主:李在明大選獲勝可能性非常大 領(lǐng)先優(yōu)勢擴大(3)

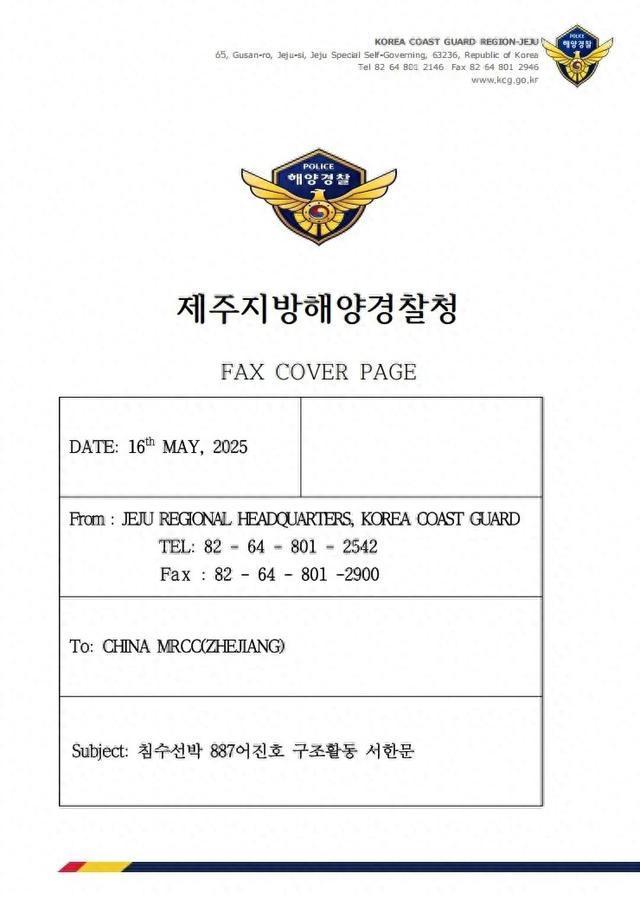

5月20日,,美國國務(wù)卿突然宣布訪韓,討論“印太技術(shù)聯(lián)盟”事宜。此舉被解讀為對李在明“平衡外交”的施壓,。若他在此時表態(tài)軟化對美立場,,可能失去進步派基本盤,;若強硬回應(yīng),,又會嚇退中間選民,。朝鮮在5月16日試射新型導(dǎo)彈,,金文洙立即呼吁“強化薩德系統(tǒng)”,。這種安全危機向來利好保守派,但李在明迅速拋出“重啟開城工業(yè)園區(qū)”的應(yīng)對方案——誰能將危機轉(zhuǎn)化為機遇,,誰就能掌握最后沖刺的主動權(quán),。

這場選舉暴露了韓國民主的深層病灶。當李在明高呼“改變”卻深陷司法泥潭,,當金文洙強調(diào)“穩(wěn)定”卻連黨內(nèi)整合都失敗,,韓國政治正在陷入“選擇困境”。經(jīng)濟數(shù)據(jù)的諷刺性在于:韓國人均GDP已達3.5萬美元,,但生育率跌至0.72全球最低,;半導(dǎo)體出口占全球20%,但青年實際工資十年未漲,。李在明承諾的“福利革命”需要舉債30萬億,,可能讓政府債務(wù)突破GDP的60%警戒線,;金文洙的“軍工立國”則可能將韓國拖入軍備競賽的深淵。

當李在明在統(tǒng)營市喊出“這是最后的機會”時,,臺下一位65歲的漁夫低聲說:“我經(jīng)歷過全斗煥,、盧武鉉、樸槿惠……每次他們都說是‘最后的機會’,?!边@句話道破了韓國政治的輪回困境:掌權(quán)者總在制造希望,系統(tǒng)卻從未真正改變,。6月3日的投票或許能決定誰入主青瓦臺,,但改變不了財閥掌控35%經(jīng)濟的現(xiàn)實,消除不了朝韓邊境的導(dǎo)彈威脅,,更治愈不了社會撕裂的創(chuàng)傷,。韓國需要的究竟是一個新總統(tǒng),還是一場新革命,?答案或許藏在慶尚南道那些舉著標語卻眼神迷茫的選民瞳孔里,。

相關(guān)新聞

店家回應(yīng)探店博主被騙押金 超200名博主受騙金額過萬

2025-05-12 23:08:28店家回應(yīng)探店博主被騙押金博主沉浸式體驗珠海航展

2024-11-22 10:04:54博主沉浸式體驗珠海航展博主:敘政府軍一槍不開就撤退

2024-12-02 16:30:03博主:敘政府軍一槍不開就撤退打假良品鋪子博主再發(fā)聲

2024-11-04 11:34:33打假良品鋪子博主再發(fā)聲博主談大連英博引援 國腳級別外援待定

2024-12-04 07:52:10博主談大連英博引援張凌赫是朋友圈類型的博主,把微博當朋友圈發(fā)

?張凌赫朋友圈類型的博主,,把微博當朋友圈發(fā),,《逐玉》是第一次演古裝將軍,談到被小田背的感受,,“特別不一樣,,能背起我這190的個子!”...

2025-01-15 16:54:21張凌赫把微博當朋友圈發(fā)