“被打還手即互毆”成為歷史 正當防衛(wèi)獲法律保障

6月27日,十四屆全國人大常委會第十六次會議表決通過新修訂的治安管理處罰法,自2026年1月1日起施行,。新法明確了公民在面對不法侵害時有權(quán)采取必要的防衛(wèi)措施,,保護自身或他人的人身、財產(chǎn)安全。對于符合正當防衛(wèi)條件的行為,免除其治安管理處罰責任,保障公民行使防衛(wèi)權(quán)的合法性,。

這一修訂直面長期以來的社會爭議焦點,破除“還手即互毆”的執(zhí)法惰性,,為公民正當防衛(wèi)權(quán)提供了更為明確的法律保障,,彰顯了“法不能向不法讓步”的堅定立場。過去,在治安管理領(lǐng)域,,“正當防衛(wèi)”的認定長期存在模糊地帶,,“各打五十大板”“和稀泥”式的執(zhí)法屢見不鮮。例如,,山東淄博的一起案件中,,張女士在自家飯店被醉酒者三次揮拳毆打,反擊后竟被認定為“互毆”,。張女士提起行政訴訟,,歷經(jīng)五年,最終山東省高院再審認定張女士的行為屬于正當防衛(wèi)不予處罰,。這種不問是非,、顯失公平的執(zhí)法方式會讓公民在面對不法侵害時陷入兩難境地:不反抗,自身權(quán)益受損,;反抗,,又可能面臨法律風險,久而久之會磨損民眾對法治的信心,。

實際上,,正當防衛(wèi)制度在刑法與民法典中早已確立,但此前治安管理處罰法缺乏對應條款,,導致一線執(zhí)法者在處理“情節(jié)較輕”的沖突時常陷入“無法可依”的困境,。因此,將“正當防衛(wèi)”寫入治安管理處罰法的呼聲持續(xù)不斷,。新修訂的《治安管理處罰法》中新增“正當防衛(wèi)”條款,,從法律層面明確判定正當防衛(wèi)的認定標準,為公民在緊急情況下采取防衛(wèi)措施提供了明確的法律依據(jù),,讓公民在面對不法侵害時能夠勇敢地保護自己和他人的人身、財產(chǎn)安全,,不必再因擔心法律后果而畏首畏尾,。同時,這一規(guī)定將指引基層執(zhí)法將“正當防衛(wèi)”納入常態(tài)化考量,,避免再將雙方?jīng)_突簡單地判定為“互毆”,,避免“誰鬧誰有理,誰受傷誰有理”的情況發(fā)生,。

徒法不足以自行,,法律的生命力在于落地生根,切實執(zhí)行,。新條款如何落地仍面臨許多挑戰(zhàn),。部分基層民警習慣用“維穩(wěn)思維”處理案件,缺乏對防衛(wèi)情境發(fā)生時的客觀判斷,,因此需要加強執(zhí)法培訓,,提升執(zhí)法人員的專業(yè)素養(yǎng)和能力,,讓新法最大程度地發(fā)揮積極作用。要讓“正當防衛(wèi)”條款從文本中走出,,轉(zhuǎn)化為實實在在的辦案成效,,還需構(gòu)建從立法到執(zhí)法、普法的完整鏈條,,建立細化的認定標準和細則,,避免“一刀切”。司法機關(guān)可以通過發(fā)布指導性案例,,讓基層執(zhí)法者在復雜案件中有章可循,。此外,強化對公眾的普法教育仍然不可或缺,,要用覆蓋面更廣,、形式更豐富的普法活動,讓公眾深入了解正當防衛(wèi)的邊界,,清晰區(qū)分“正當防衛(wèi)”與“防衛(wèi)過當”,,“即時反擊”與“事后報復”的區(qū)別,防止條款被濫用,。

當法律堅定地為正當防衛(wèi)撐腰,,當執(zhí)法不再因息事寧人而軟弱,“法不能向不法讓步”的觀念才能更加深入人心,。唯有切實地保障公民權(quán)利,,維護社會公平正義,法律才能成為每個人保護自己的最強武器,。隨著新法的細化與落實,,法治之光會逐漸照亮那些灰色的角落,正義會一次比一次更為及時地抵達,。

相關(guān)新聞

媒體:訂單狂歡后小米面臨兩道坎 產(chǎn)能與質(zhì)量挑戰(zhàn)

2025-07-01 08:42:32媒體2歲幼童20樓意外墜樓生還 無人看護險釀悲劇

2025-07-01 08:41:172歲幼童20樓意外墜樓生還2歲妹妹3歲哥哥雙雙遇難 假期安全莫疏忽

2025-07-01 08:40:582歲妹妹3歲哥哥雙雙遇難天津發(fā)布海上大風藍色預警 陣風8-9級請注意防范

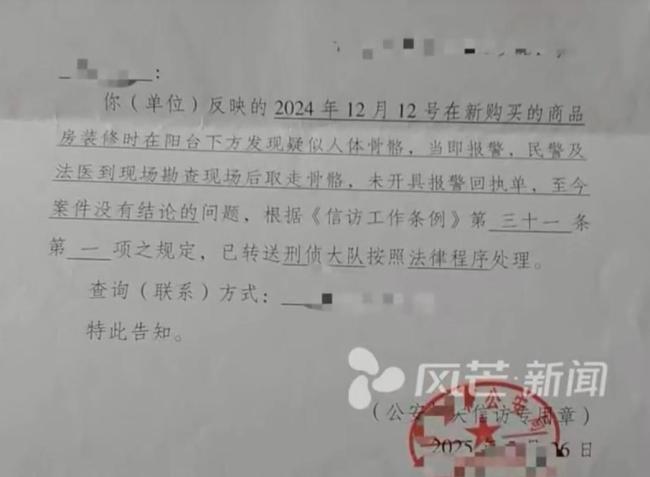

2025-07-01 08:40:38天津發(fā)布海上大風藍色預警新房院中挖出尸骨開發(fā)商是否需擔責 物業(yè)與開發(fā)商責任引爭議

2025-07-01 08:39:02新房院中挖出尸骨開發(fā)商是否需擔責美聯(lián)儲博斯蒂克:今年會降息一次,,預計2025年再降息

2025-07-01 08:38:35美聯(lián)儲博斯蒂克