一部電影,,一段音樂人生,,一場回響多年的中哈兄弟情

冼星海,一個在中國家喻戶曉的名字,,他譜寫的《黃河大合唱》曾響徹滿目瘡痍的中華大地,,為全民族抗戰(zhàn)注入強大精神動力。然而,,在冼星海的音樂人生中,,還有著一段罕為人知的故事。

2013年9月,,作為國家元首首次訪問哈薩克斯坦的習(xí)近平主席,,在納扎爾巴耶夫大學(xué)發(fā)表的演講中深情地講述了這個故事:“1941年偉大衛(wèi)國戰(zhàn)爭爆發(fā),中國著名音樂家冼星海輾轉(zhuǎn)來到阿拉木圖,。在舉目無親,、貧病交加之際,哈薩克音樂家拜卡達莫夫接納了他,,為他提供了一個溫暖的家,。”

2024年7月,,習(xí)近平主席在哈薩克斯坦媒體發(fā)表的署名文章中寫道:“80多年前,中哈兩位音樂家冼星海和拜卡達莫夫在阿拉木圖相識相知,,結(jié)下了跨越國界的兄弟情誼,。”

這段被習(xí)近平主席反復(fù)提及的故事是音樂家冼星海生命最后兩年在異國他鄉(xiāng)度過的一段真實音樂人生,。2017年,,在中哈兩國領(lǐng)導(dǎo)人見證下,以這段故事為藍本創(chuàng)作的電影《音樂家》在阿斯塔納開機,。年輕一代的中哈電影人用藝術(shù)的方式向更多人講述著這段關(guān)于音樂,、友誼、文化友好交流和世界人民反法西斯偉大斗爭的感人故事,。

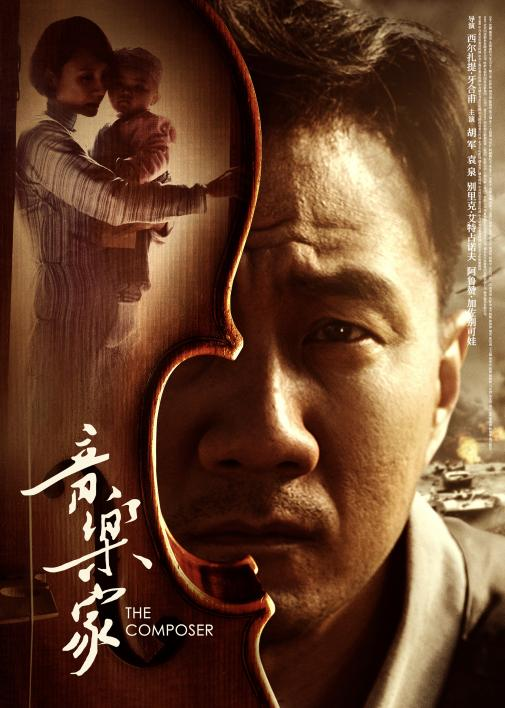

電影《音樂家》海報。

6月16日至18日,,習(xí)近平主席赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會,。6月13日,這部電影在冼星海的出生地澳門特別展映,,當(dāng)那段熟悉的樂曲再次響起,,仿佛又將人們又帶回了那個80多年前的冬天。一段音樂人生,,奏響世界人民反壓迫抗侵略的強力和音

1942年冬天,,哈薩克斯坦阿拉木圖的街頭。

一個抱著小提琴的中國年輕人貧病交加,,居無定所,。路過的哈薩克音樂家拜卡達莫夫看出了這個年輕音樂家的窘迫,將他帶回了家,。彼時,,拜卡達莫夫并不知道這位化名“黃訓(xùn)”的年輕人就是寫出曠世之作《黃河大合唱》的中國著名音樂家冼星海。

原來,,冼星海于1940年受中共中央委派,,化名黃訓(xùn)前往莫斯科,為延安拍攝的紀(jì)錄片《延安與八路軍》制作配樂,,中途因蘇聯(lián)遭遇納粹德國入侵而回國受阻,,輾轉(zhuǎn)流落到哈薩克斯坦。

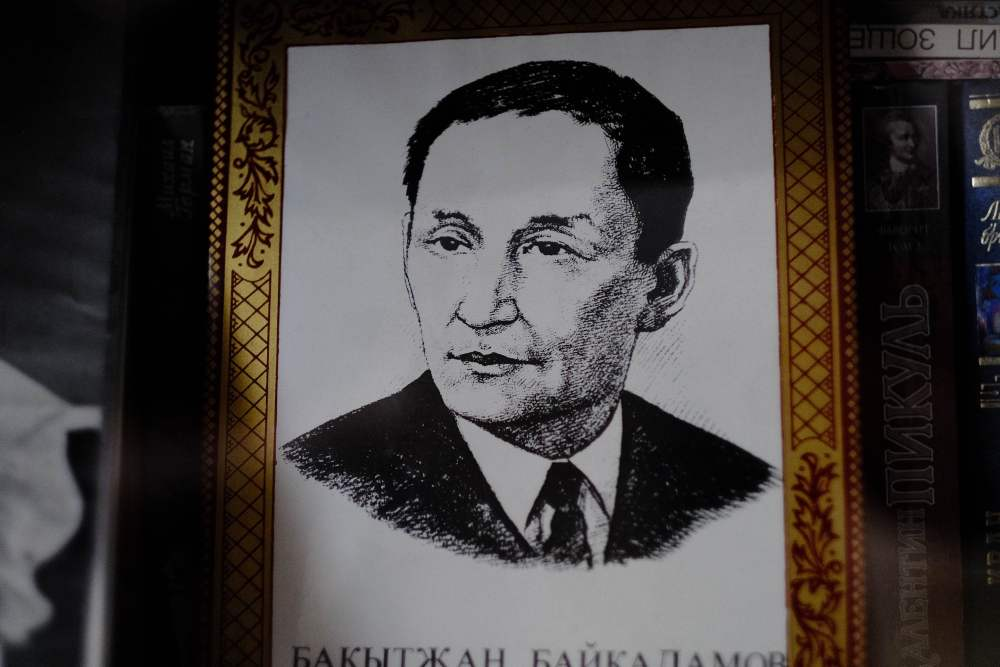

冼星海。

在物資匱乏的戰(zhàn)爭年代,,拜卡達莫夫用行動踐行著哈薩克族“在饑餓的時候分食最后一塊面包”的諺語,。

拜卡達莫夫的女兒拜卡達莫娃在采訪中說,當(dāng)時食品憑票供應(yīng),,數(shù)量少得可憐,,“奶奶在房前屋后種了土豆、胡蘿卜,,再把土豆拿去換油和其他東西,,一家人勉強度日?!笨粗呛?,奶奶總心疼地說“太瘦了”。寒冬里,,冼星海沒有御寒的外套,,“奶奶一針一線地把一件舊外套按照他的身材改好,送給他”。

拜卡達莫娃家中擺放著父親拜卡達莫夫的畫像。