做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”——貴州省水城縣構(gòu)建搬遷安置點公共服務(wù)體系

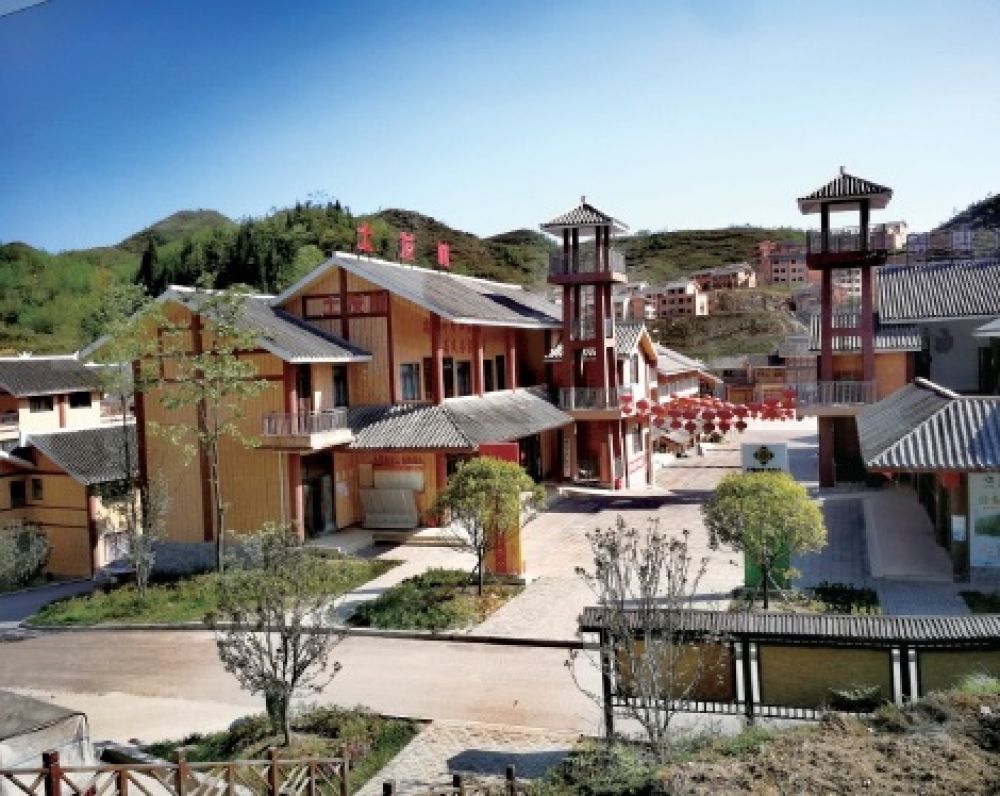

土發(fā)村易地扶貧安置點一角,。資料圖

一排排新居錯落有致,,一條條道路平坦寬闊,,一家家扶貧工廠拓寬就業(yè)門路,,一張張笑臉隨處可見……走進貴州省水城縣28個易地扶貧搬遷安置點,,處處呈現(xiàn)和諧氣象,,65643人正開啟美好新生活,。

挪窮窩,斬窮根,。近年來,,貴州省水城縣按照“搬得出、穩(wěn)得住,、能致富”的要求,,以“和諧社區(qū)、活力社區(qū)”建設(shè)為抓手,,用心構(gòu)建公共服務(wù)體系,,實現(xiàn)“鄰里和睦、守望相助,、平安穩(wěn)定,、精神充實、就業(yè)充足,、生活便利,、內(nèi)外相融”目標,。

安身:配套設(shè)施“軟”“硬”兼顧

伴著艷陽,走進水城縣海坪易地扶貧搬遷安置點,,老人曬著太陽,聊著家常,;孩童蕩著秋千,,追逐嬉戲;婦女一邊刺繡,,一邊哼著彝族山歌……一幅和諧美好的生活畫卷,。

“要不是易地扶貧搬遷,哪能過上今天的好日子,?!卑徇w戶高樹香樂呵呵地說。高樹香的老家在水城縣楊梅鄉(xiāng)臺沙村,,未搬遷前,,交通不便,沒有產(chǎn)業(yè),,日子過得很艱苦,。如今,高樹香一家不僅住上漂亮的景區(qū)房,,還解決了就業(yè),,生活過得有滋有味?!巴尥拮x書就在家門口,,辦事購物出門就能解決,很方便,?!苯穹俏舯龋邩湎愫荛_心,。

水城縣將學(xué)校,、醫(yī)院等公共服務(wù)配套設(shè)施硬指標與安置房同步規(guī)劃、同步建設(shè),,最大限度滿足安置點公共服務(wù)功能,,讓搬遷群眾直接感受到變化、便利,;搬遷點的水,、電、路,、訊,、氣等基礎(chǔ)設(shè)施和超市,、廣場、便民服務(wù)窗口等公共服務(wù)和生活設(shè)施都是標準配置,,所有安置點均設(shè)置戶籍管理,、就業(yè)、教育,、醫(yī)療,、社保、社區(qū)服務(wù)等一站式服務(wù)窗口,。

在水城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)易地扶貧搬遷安置點,,隔三岔五會舉辦各類培訓(xùn)教育活動,促進社區(qū)內(nèi)外團結(jié)和睦,。從比德鎮(zhèn)中心村搬來的肖祥芬,,就參加了幾期家庭美德培訓(xùn)?!霸谶@里培訓(xùn),,讓我學(xué)會怎么跟家人、鄰居和諧共處,?!毙は榉冶硎尽?br/>

水城縣通過新時代文明實踐中心(站),、道德講堂,、涼都婦女夜校等平臺,在安置點開展感恩,、道德,、文明禮儀、家庭美德等軟環(huán)境教育培訓(xùn),,并結(jié)合春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日以及祭山節(jié),、火把節(jié)、彝族年等特色節(jié)慶活動,,組織搬遷群眾開展文體活動,,增強搬遷群眾對社區(qū)的歸屬感和認同感。

此外,,安置點還推選一批威望高,、素質(zhì)好的群眾調(diào)解鄰里糾紛,適時召開院壩會,,及時解決群眾關(guān)心的熱點,、難點問題;組建紅白理事會,、鄰里互助組,、居民議事會等組織,,形成搬遷群眾相互幫助、相互關(guān)照,、同舟共濟的良好風(fēng)尚,。

目前,水城縣搬遷點工會組織,、婦聯(lián)組織已全部成立,,團組織已成立11個,建成涼都錦繡坊24個,、涼都婦女夜校15個、“青創(chuàng)匯”陣地5個,、“四點半課堂”6個,、日間照料中心1個、兒童活動中心8個,、圖書室閱覽室14個,、廣播室13個、文體活動室15個,、鄉(xiāng)愁館2個,。

安穩(wěn):“一戶一人”穩(wěn)定就業(yè)

“搬遷群眾都會經(jīng)歷由剛剛落戶的興奮期到就業(yè)生活的焦慮期,相較于普通農(nóng)村,,搬遷點公共服務(wù)體系構(gòu)建難點在于如何實現(xiàn)貧困家庭的有效就業(yè),。”水城縣縣長趙慶強說,。

“工廠就在家門口,,能打工賺錢,還能照顧家里,,掙錢持家兩不誤,。”說起搬遷后的新生活,,正在水城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永都鞋業(yè)上班的劉正鳳滿臉喜悅,。

今年46歲的劉正鳳是水城縣蟠龍鎮(zhèn)壩子村的建檔立卡戶,2018年6月,,舉家搬到水城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安置點后,,她參加了縫紉班培訓(xùn)。如今,,她在家門口的扶貧工廠找到工作,,每月有2000多元工資?!坝辛朔€(wěn)定收入,,生活會越過越好,。”

搬遷前,,水城縣提前摸底,、謀劃就業(yè)服務(wù),采取“組織安置,、自主安置,、委托代管”三種模式解決搬遷群眾的生活就業(yè)問題。按照安置點全覆蓋要求,,建設(shè)就業(yè)服務(wù)所,,精準統(tǒng)計用工和就業(yè)需求,采取“易扶搬遷+產(chǎn)業(yè)園區(qū)+就業(yè)”模式,,為搬遷勞動力提供標準化,、規(guī)范化、系統(tǒng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),。目前,,累計對搬遷勞動力開展崗前就業(yè)技能培訓(xùn)9005人次,穩(wěn)定就業(yè)12954人,,基本實現(xiàn)有勞動力的搬遷家庭“一戶一人”以上穩(wěn)定就業(yè),。

在200戶以上安置點,普遍設(shè)立人社服務(wù)窗口,,通過公益性崗位優(yōu)先安置搬遷群眾,、周邊企業(yè)崗位優(yōu)先吸納搬遷群眾、周邊產(chǎn)業(yè)崗位優(yōu)先聘用搬遷群眾,、社區(qū)公共服務(wù)崗位優(yōu)先推薦搬遷群眾等多種方式,,千方百計提供更多就業(yè)崗位;通過開展豐富的老年活動,,如手工,、合唱、快板等幫助老人融入社區(qū),,對于一些有勞動能力的老人,,開發(fā)交通安全員、綠化,、護路,、治安巡邏等公益性崗位,解決50歲到70歲及弱勞動力的就業(yè)問題,。

“要是沒有易地扶貧搬遷政策,,我們現(xiàn)在還在老家愁溫飽,哪能過上今天這種好日子,?!苯裎魧Ρ?,海坪易地扶貧安置點的搬遷戶梅畢長滿臉喜悅。梅畢長老家在楊梅鄉(xiāng)臺沙村,,搬遷之后,,被聘為海坪彝族風(fēng)情小鎮(zhèn)保潔員,每月工資1700元,。梅畢長還利用景區(qū)惠民政策,,在海坪彝族風(fēng)情小鎮(zhèn)租下一間30多平方米的門面,在做好保潔工作的同時,,還做起售賣洋芋,、涼粉及各種飲料的小生意。

梅畢長的幸福生活,,得益于海坪易地扶貧搬遷安置點創(chuàng)新管理模式,。該安置點引進縣平臺公司盤活資源,鼓勵搬遷群眾以房屋面積入股公司,,由經(jīng)營公司改造為特色實體店、小旅館,、小作坊經(jīng)營,,所得利潤按比例分紅,共同打造家庭旅館23家100個床位,,僅2018年消夏文化節(jié)期間就實現(xiàn)家庭旅館旅游接待人數(shù)1050人次,,實現(xiàn)經(jīng)營收入8.17萬元。

如今,,在海坪安置點,,通過采取引進企業(yè)解決、鼓勵創(chuàng)業(yè)扶持,、開發(fā)公益性崗位安置就業(yè)等,,解決就業(yè)1525人,度假區(qū)內(nèi)就業(yè)518人,,引導(dǎo)外出務(wù)工就業(yè)938人,,引導(dǎo)自主創(chuàng)業(yè)69人。

安心:公共服務(wù)貼心便民

“原來住半山腰,,房是土墻房,,土路坑坑洼洼,喝的是露天水,,種的是荒坡地,。做夢也想不到能住上這么好的房子,馬路寬敞,,吃水不愁,,用電穩(wěn)定,,去社區(qū)辦事也方便?!壁w音寫說,。趙音寫是從楊梅鄉(xiāng)臺沙村趙家寨組搬遷到海坪安置點的首批群眾之一。

同樣是首批搬遷貧困戶的安信書,,被安排到野玉海景區(qū)的舞蹈隊里,,旅游旺季為游客表演傳統(tǒng)彝族舞蹈?!耙郧吧顥l件差,,土地石漠化嚴重,能吃飽飯就算不錯了,?!卑残艜f。

公共服務(wù)是做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”的重中之重,。水城縣生態(tài)移民局負責(zé)人介紹,,搬遷群眾多來自深山區(qū),原住區(qū)域交通極為不便,,水電,、醫(yī)療、教育等公共服務(wù)條件較差,。因此,,在安置點完善基礎(chǔ)設(shè)施,提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù),,對吸引并穩(wěn)定搬遷群眾至關(guān)重要,。

在水城海坪安置點,除日常生活必備的醫(yī)院,、學(xué)校,、超市以外,還規(guī)劃有“微田園”項目,,村民可在指定區(qū)域種地,,出產(chǎn)的時令蔬菜,賣到景區(qū)酒店和餐館,,村民可從中獲益增收,。這個項目讓原有土地流轉(zhuǎn)的村民,可以重拾種瓜種豆的鄉(xiāng)村生活,。

農(nóng)民轉(zhuǎn)化為市民,,不簡單。要從小事、瑣事耐心抓,、持久抓,,小到開鎖、開煤氣,、開電視,、疊被子等,都要手把手示范,,要讓搬遷群眾感到溫暖,,克服心理上的不適應(yīng),還要及時提供轉(zhuǎn)接服務(wù),,幫助解決搬遷群眾孩子的就學(xué),、落戶等問題。現(xiàn)如今,,水城縣各易地扶貧搬遷安置點群眾宜居樂業(yè),,處處可見幸福生活眾生相。

水城縣移民局有關(guān)負責(zé)人表示,,易地扶貧搬遷是集中解決邊遠地區(qū)貧困群眾公共服務(wù)有效供給不足比較好的方式,。搬遷安置點的規(guī)劃設(shè)計要切合農(nóng)村實際,以滿足百姓生產(chǎn),、生活需求為主,,預(yù)留后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。安置點的水電,、交通,、醫(yī)療,、教育,、商貿(mào)等配套設(shè)施要齊全,便于彰顯搬遷前后公共服務(wù)差異,。(郭坤劉久鋒)