一鼓作氣、頑強(qiáng)作戰(zhàn),,不獲全勝決不收兵

一鼓作氣,、頑強(qiáng)作戰(zhàn),,不獲全勝決不收兵

——“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅·督戰(zhàn)未摘帽貧困縣”主題采訪記者手記

甘肅:翰墨飄香,脫貧在望

光明日報記者王冰雅

古語云:“倉廩足而知禮節(jié),?!蔽吹礁拭C定西通渭時,我從未想到在這苦甲天下的地方,,人們竟然如此熱愛書畫文藝,。

通渭縣是六盤山區(qū)集中連片特困地區(qū)之一,也是甘肅省23個深度貧困縣之一,。惡劣的自然環(huán)境,,不僅沒有扼殺通渭人的文化熱情,反而鍛造了他們“耕讀,、堅忍,、進(jìn)取”的通渭精神和崇尚耕讀、鐘情書畫的人文情懷,。

光明日報記者王冰雅(右二)在甘肅岷縣采訪,。王在凱攝/光明圖片

“家中無字畫,不是通渭人”,。在通渭縣李家店鄉(xiāng)易地扶貧搬遷安置點,,農(nóng)戶大門上方“耕讀第”三個字赫然在目,崇文重教,、詩書傳家的傳統(tǒng)如今仍然在延續(xù),。在通渭,每戶人家經(jīng)濟(jì)條件或有差別,,但無一例外都掛有字畫,。

通渭人熱愛藝術(shù),他們扛起鋤頭是莊稼把式,,拿起筆桿是書畫藝人,。當(dāng)問及這文化傳統(tǒng)是如何形成的,當(dāng)?shù)厝艘矡o從溯源,。這種對于書畫藝術(shù)的熱愛,,似乎在漫長的歷史歲月中已深深融入通渭人的血液里。

走進(jìn)通渭縣悅心書畫長廊,,我見到了正在作畫的郭百花,。她是中國民間文藝家協(xié)會會員,也是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)麥稈畫的傳承人,。郭百花說,,麥稈畫的制作要經(jīng)過熏、蒸,、燙,、漂、剪,、貼,、雕等十幾道工序,她在創(chuàng)作中常常借鑒國畫,、版畫,、剪紙、烙畫等藝術(shù)表現(xiàn)手法,,并通過觀察自然獲取靈感,。

當(dāng)我隨手指到一幅錦雞圖,問市價多少時,,郭百花有些靦腆地說就是一個手工錢,作畫更多是出于興趣。我湊近仔細(xì)一瞧,,錦雞羽毛色彩鮮艷,,明暗有序,栩栩如生,。這幅畫售價600元,,制作用時超過一周。

原來在田間地頭勞作,、只能抓緊業(yè)余時間創(chuàng)作的她,,早已建立了自己獨立的工作室,成為專業(yè)的麥稈畫藝人,,還常常帶著作品外出交流,,把麥稈畫的技藝傳授給更多人。她的畫不僅在通渭縣銷售,,還曾走出國門,,向世界展覽。

現(xiàn)在,,郭百花接到的訂單多到忙不過來,,有時一月能接十幾單。她一再說作畫急不得,,比起賺錢,,她更愿意專心把畫畫好。

在悅心書畫長廊,,入駐的文化名家工作室,、各類文化公司有200余家。放眼整個通渭縣,,畫廊,、裝裱店、書畫培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等各類經(jīng)營實體有800余家,,書畫創(chuàng)作人員1萬多人,,書畫經(jīng)紀(jì)人2600多人,2019年書畫產(chǎn)值達(dá)16億元,。

百余年前,,左宗棠曾感慨“隴中苦瘠,甲于天下”,,時至今日,,通渭縣實現(xiàn)整縣脫貧勝利在望。這條脫貧路,,凝聚了太多定西人民奮斗的心血,,更彌漫著歷久彌新的翰墨書香,。

云南:幸福都是奮斗出來的

光明日報記者楊永磊

這次“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅·督戰(zhàn)未摘帽貧困縣”云南采訪活動,對于常年上夜班的我來說,,是一次寶貴的鍛煉機(jī)會,。有句話說得好:“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行,?!辈坏诌_(dá)脫貧攻堅的最前沿,不深入村村寨寨實地采訪,、調(diào)研,,就永遠(yuǎn)體會不到這場人類減貧史上的偉大奇跡有多么波瀾壯闊。在云南的每一天,,我都被這樣的想法包圍著,,被廣大人民群眾和扶貧干部們的不懈奮斗深深感動著。

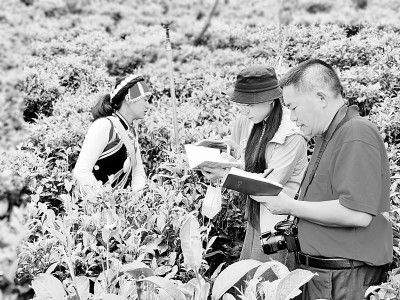

光明日報記者張勇(右),、光明網(wǎng)記者曾媛(中)在云南省怒江傈僳族自治州福貢縣匹河鄉(xiāng)老姆登村茶園采訪。資料照片

云南多山,,山地面積占全省總面積的88.64%,。這次去的麗江市寧蒗彝族自治縣、文山壯族苗族自治州廣南縣,、普洱市瀾滄拉祜族自治縣,,也是山脈連綿,溝壑縱橫,,其中廣南縣山區(qū),、半山區(qū)面積占國土總面積的94.7%。特殊的地形地貌條件,,決定了易地扶貧搬遷成為脫貧攻堅的重中之重,。搬出山凹凹,邁向新生活,,成為世世代代居住在大山深處的各族群眾共同的心聲,。

在寧蒗縣,縣委縣政府果斷拍板,,選擇縣里基礎(chǔ)設(shè)置完善的黃金地段,,拿出300多畝建設(shè)用地用于搬遷房屋建設(shè),讓全縣居住在“六類地區(qū)”的4.2萬人搬出大山,,住進(jìn)了安置點幸福家園,。同時,,配套建設(shè)教育、醫(yī)療,、文化,、休閑、養(yǎng)老等公共服務(wù)設(shè)施,,尤其是在距離安置點不遠(yuǎn)的地方,投資2.37億元建設(shè)了全縣條件最好的小涼山學(xué)校,,讓大山深處的孩子們接受全縣最優(yōu)質(zhì)的教育,。在廣南縣,縣里同樣拿出全縣最好的地段,,規(guī)劃600畝土地建設(shè)文山州最大的集中安置點——圓夢社區(qū),。在廣南縣蓮城鎮(zhèn)岜奪村,云南省紀(jì)委監(jiān)委駐村工作隊傾力幫扶,,讓廣大山民們搬出窮窩,,住進(jìn)了嶄新、漂亮,、交通便利的岜奪新村,。易地扶貧搬遷是一項浩大的工程,沒有黨的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),,沒有廣大人民群眾的密切配合與艱苦奮斗,,沒有廣大扶貧干部夜以繼日地工作,就不可能取得今天這樣的成就,。這里面凝聚著多少人的心血,!

六天的采訪行程中,讓人感動,、鼓舞的扶貧,、脫貧、奮斗致富的故事太多太多,。在脫貧攻堅戰(zhàn)場上,,僅廣南縣就有7名干部犧牲、4名干部重傷,、38名干部輕傷,。“白天走村串戶,,晚上一碗面條”,,沒有周末和節(jié)假日,是他們的工作常態(tài),。扶貧干部拼,,老百姓更拼,。在廣南縣人力資源服務(wù)中心的示范扶貧車間里,易地扶貧搬遷戶陳文秀一天可以加工400多個電子磁環(huán),,已經(jīng)達(dá)到了熟練工的級別,。在瀾滄縣酒井鄉(xiāng),60多歲的蘆笙舞國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人李石開臺上參加快樂拉祜演出,,臺下?lián)Q服裝下地干活,。在瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)林下三七種植基地,拉祜族農(nóng)民李娜努精心管護(hù)著種植的兩畝三七,,同時還養(yǎng)蠶,、種水稻等等,年收入在十萬元以上,,闊步走向了小康……

四川:攀越崇山看見美好

光明日報記者靳曉燕李曉東周洪雙郭俊鋒

青山,、溝壑、峽谷,、云海,,置身涼山,是無法想象的美,。

滿眼都是山,,是奇觀,也是阻礙,。有羊在懸崖峭壁間騰挪晃動,,下面就是流動的河流;半山腰上一條主街高低起伏,,是沒有紅綠燈的縣城,;一聲驚嘆!高高的橋墩從峽谷中拔地而起,,主墩相當(dāng)于65層樓高,;就在這些高寒、耕地不多,、交通不便的地方,,卻生長出純正、營養(yǎng),、絢爛的青花椒,、洋芋、索瑪花……這是可以感知的真,。

光明日報記者李曉東(右)在涼山昭覺縣與群眾交談,。雷建攝/光明圖片