錦繡小康 | “金扁擔” 挑起幸福生活

“越是窮地方,農(nóng)活也越重。春天播種,;夏天收麥;秋天玉米,、高粱,、谷子都熟了,,更忙;冬天打壩,、修梯田,,總不得閑?!?/p>

這是當代作家史鐵生對當年黃土高原上農(nóng)民勞動情景的一段描述,。

1969年初,與史鐵生同為一批知青的習近平,,從北京出發(fā),,坐了一天火車、兩天大卡車,,又沿著一條僅寬一米左右的破土路,,徒步來到了梁家河。

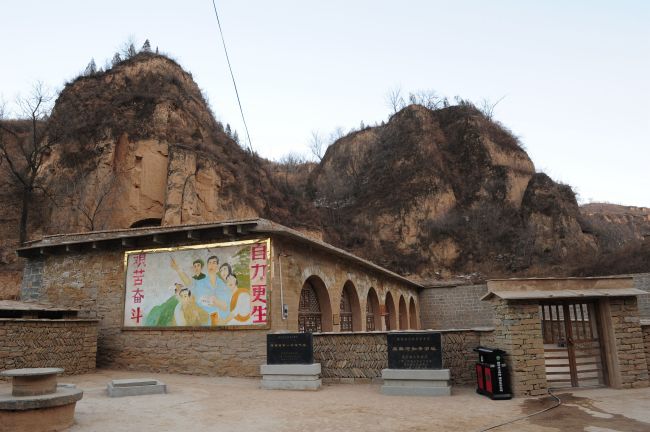

延安文安驛鎮(zhèn)梁家河村知青舊址外景,。

陜北農(nóng)村那時沒有電,,農(nóng)民們?nèi)粘龆魅章涠ⅰ?/p>

剛到梁家河,習近平等北京知青和農(nóng)民一起打壩,、拉土,、挑糞、耕種,、鋤地,、收割、擔糧……什么活都干,,扁擔是他們最常用的勞動工具之一,。

陜北的扁擔與南方的竹扁擔不同,竹扁擔挑東西時會產(chǎn)生形變從而起到緩沖作用,,而木頭扁擔特別硬,,沒有形變,把所有重量結(jié)結(jié)實實地壓在肩膀上,。為了耐用,,老鄉(xiāng)往往又會在扁擔中間增加一根木頭,這樣的扁擔就更沉,。

很多知青剛來的時候都不會用扁擔,,不會換肩。

習近平從村里往地里挑糞,,扁擔把他的肩膀磨得一層一層掉皮,、出血。他就把衣服脫下來,墊在肩膀上,。

墊得薄了,,不管事兒,扁擔還是磨得肩膀受不了,。墊得厚了,,使不上勁兒,扁擔又容易掉下來,。沒過多久,,習近平的肩膀上磨出了厚厚的繭子,就不怕扁擔磨了,,也不用墊衣服了,。

在梁家河的7年,習近平和當?shù)剞r(nóng)民一起生活,、勞動,,用扁擔挑水做飯。春天挑牛糞,、羊糞上山,,夏收時挑麥子走五里山路,中間不休息……

不管多累多苦,,習近平從來不“撒尖兒”,。通過勞動,他深切理解了貧苦勞動人民的生活窘迫,,也萌生了對農(nóng)業(yè)和農(nóng)民的深厚感情,。

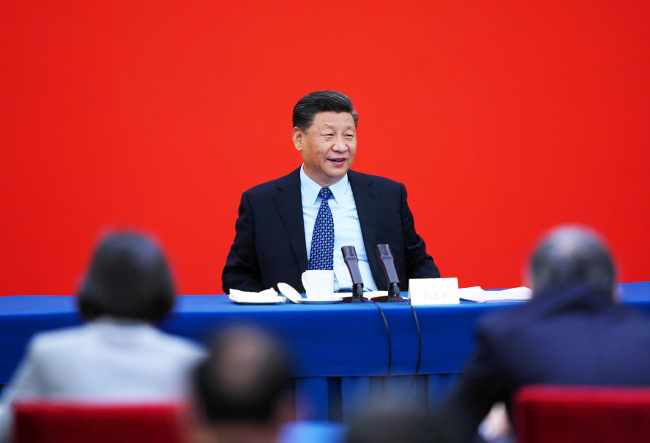

2020年5月23日,習近平看望參加全國政協(xié)十三屆三次會議的經(jīng)濟界委員,,并參加聯(lián)組會,,聽取意見和建議。

2020年全國兩會,,習近平總書記同參加全國政協(xié)十三屆三次會議的經(jīng)濟界委員討論交流時,回憶起在陜北黃土地的知青歲月,。

“我那時餓著肚子問周圍的老百姓,,你們覺得什么樣的日子算幸福生活?”

老百姓講了幾個心愿:“能吃飽肚子”“能吃上純高粱米,、玉米面”“想吃細糧就吃細糧,,還能經(jīng)常吃肉”。

習近平當時和鄉(xiāng)親們說,,你們再努力想想呢,,將來還想到什么境界。他們說,那就將來干活挑著金扁擔,!

“金扁擔”,,習近平總書記把它理解為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

從地方到中央,,習近平一路走來,,帶領鄉(xiāng)親們?yōu)檫^上更美好生活的目標而奮斗,在實踐中不斷探索中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化之路,。他立下“全面小康路上一個也不能少”的莊嚴承諾,,主張“給農(nóng)業(yè)插上科技的翅膀”“加快建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系”“加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化”,擘畫鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代版“富春山居圖”,。

黨的十八大以來,,習近平總書記多次在農(nóng)村考察,每到一處,,他總會關(guān)心地詢問當?shù)氐奶厣a(chǎn)業(yè),、科技助農(nóng)等情況。

在江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)世業(yè)鎮(zhèn)先鋒村四季春農(nóng)業(yè)園大棚里,,習近平總書記詢問種草莓用不用培養(yǎng)缽,、產(chǎn)量銷路如何?

2018年9月25日,,習近平在黑龍江農(nóng)墾建三江管理局七星農(nóng)場萬畝大地號與農(nóng)場工人們親切交談,。

中國東北角,昔日北大荒,,今日大糧倉,。習近平總書記感慨:“機械化、信息化,、智能化發(fā)展很了不起,。”

陜西省柞水縣小嶺鎮(zhèn)金米村村培訓中心直播平臺前,,習近平總書記點贊當?shù)靥禺a(chǎn)柞水木耳,,并表示,電商不僅可以幫助群眾脫貧,,而且還能助推鄉(xiāng)村振興,,大有可為。

…………

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化這根“金扁擔”,,一頭挑著“綠水青山”,,一頭擔著“金山銀山”;一頭牽著國家的“糧袋子”,、百姓的“菜籃子”,,一頭連著農(nóng)民的田間地頭和“錢袋子”,。

如今,越來越多的農(nóng)民挑上“金扁擔”,。手機一點就能澆地,、施肥;太陽能殺蟲燈像“衛(wèi)士”一樣挺立在田??;數(shù)百畝連片麥田里,“只見農(nóng)機不見人”……

大農(nóng)機在黑龍江省濃江農(nóng)場收獲水稻(2017年9月28日攝,,無人機照片),。

從傳統(tǒng)的“鎬鋤鐮犁”到智能化的“金戈鐵馬”,從發(fā)展智慧農(nóng)業(yè),,充分運用農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),,到通過大數(shù)據(jù)、云計算進行智能灌溉,、精準施肥以及水肥一體化控制等,,“金扁擔”的科技含量越來越足。

告別“面朝黃土背朝天”的苦日子,,鄉(xiāng)親們看得見,、摸得著的獲得感越來越多。

正如習近平總書記在今年全國兩會上所說,,新形勢下,,要著力解決農(nóng)業(yè)發(fā)展中存在的深層次矛盾和問題,重點從農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),、抗風險能力,、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平上發(fā)力。

如今,,隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的美麗畫卷徐徐展開,,越來越多的農(nóng)民正在挑上“金扁擔”。

(中央廣播電視總臺央視網(wǎng))