焦點(diǎn)訪談:天地同心 向前一步

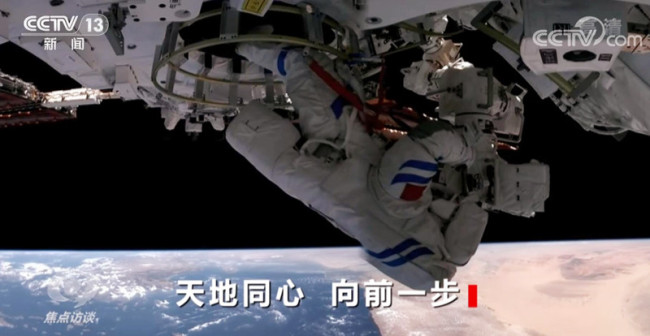

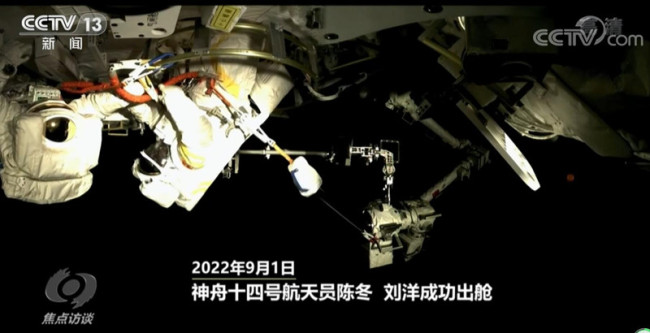

央視網(wǎng)消息(焦點(diǎn)訪談):9月1日,,正在太空出差的神舟十四號航天員乘組執(zhí)行了首次出艙任務(wù),。這也是問天實(shí)驗(yàn)艙在軌運(yùn)行以來的第一次出艙任務(wù),,備受矚目,。兩位出艙的航天員陳冬,、劉洋經(jīng)受住了極端環(huán)境對他們身體和精神的極大挑戰(zhàn),,與留在艙內(nèi)的蔡旭哲和地面飛行控制人員配合默契,圓滿完成了這次的出艙活動(dòng)任務(wù)。這次出艙活動(dòng)都有哪些亮點(diǎn),執(zhí)行過程中又有哪些新設(shè)備亮相呢,?

北京時(shí)間9月2日0時(shí)33分,,經(jīng)過約6小時(shí)的出艙活動(dòng),神舟十四號航天員陳冬,、劉洋,、蔡旭哲密切協(xié)同,完成出艙活動(dòng)期間的全部既定任務(wù),,陳冬,、劉洋安全返回問天實(shí)驗(yàn)艙,出艙活動(dòng)取得圓滿成功,。

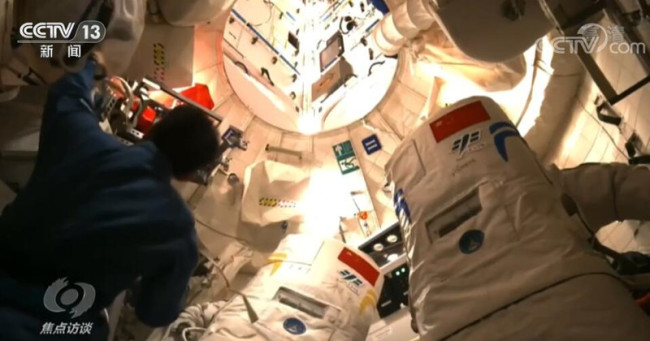

讓我們把目光放回到9月1日的18時(shí)26分,,在距離地面約400公里的太空軌道上,航天員陳冬成功開啟問天實(shí)驗(yàn)艙氣閘艙出艙艙門,,開始了神舟十四號航天員乘組的第一次艙外之旅,。與神舟十二號、神舟十三號乘組從天和核心艙的節(jié)點(diǎn)艙出艙不同,,神舟十四號航天員是從問天實(shí)驗(yàn)艙的氣閘艙出艙的,。相較于天和核心艙的節(jié)點(diǎn)艙,問天實(shí)驗(yàn)艙的氣閘艙內(nèi)部空間更大,,有將近14立方米,,艙門也更加寬敞。

航天科技集團(tuán)五院空間站系統(tǒng)副總設(shè)計(jì)師朱光辰說:“氣閘艙的艙門直徑是1米,,原來的艙門直徑是850毫米,,是允許航天服通過的最小直徑,1米是相對來說更舒適的一個(gè)直徑,?!?/p>

不僅更大更舒適,氣閘艙作為一個(gè)專用的出艙通道,,所在的位置還有不少便利之處,,將成為以后航天員出艙的首選。

朱光辰說:“氣閘艙的位置在整個(gè)密封艙的尾端,,就是盲端,,從這個(gè)位置進(jìn)行出艙活動(dòng),對其他艙段不會(huì)有太大影響,。比如說由節(jié)點(diǎn)艙出艙,,節(jié)點(diǎn)艙泄壓之后,整個(gè)艙就不能進(jìn)人了,,整個(gè)空間站的交通就要臨時(shí)中斷一段時(shí)間,。但是由問天的氣閘艙出艙,,就不存在這個(gè)問題?!?/p>

因?yàn)槭鞘状螁⒂脷忾l艙出艙,,航天員出艙順利與否是技術(shù)人員最關(guān)注的焦點(diǎn)。這次出艙和過去還有一個(gè)明顯的不同,,氣閘艙的出艙口朝向地球,,從這里出艙的時(shí)候,航天員直接看到的就是地球,。

朱光辰說:“兩個(gè)口的位置不一樣,,完全由空間站的設(shè)計(jì)和有效載荷需求的設(shè)計(jì)來考慮,核心艙的出艙口放在朝天的方向,,因?yàn)槌氐姆较蛞獙虞d人飛船,。實(shí)驗(yàn)艙以實(shí)驗(yàn)為主,朝天方向有利于開展暴露實(shí)驗(yàn),,所以把這個(gè)位置留給有效載荷了,,這樣人出艙由對地的方向出艙?!?/p>

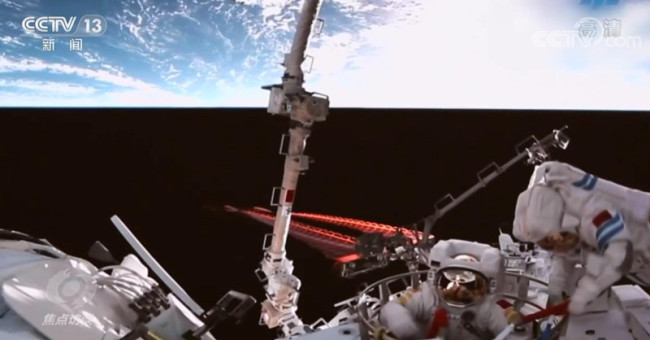

出艙就看到地球,,這也給了航天員一個(gè)很明確的方位感。于是,,神舟十四號航天員出艙后,,我們第一次看到這樣的景象:中國空間站、艙外航天員,、地球,、問天機(jī)械臂出現(xiàn)在同一個(gè)畫面中。航天員出艙時(shí),,在固定好雙腳的限位器以后,,再把艙外操作臺固定到限位器所在的平臺上。從外觀上,,這次出艙所使用的裝備看上去和前幾次差不多,,但實(shí)際上,技術(shù)人員進(jìn)行了不少細(xì)微的優(yōu)化,。

根據(jù)此前航天員出艙后的反饋,,這次航天員出艙所使用的工具從重量、材質(zhì)等都進(jìn)一步進(jìn)行了優(yōu)化,,這個(gè)艙外操作臺跟過去比就輕了四公斤,。一般人理解,太空上沒有重力,航天員拿起來似乎并沒有區(qū)別,,為什么還要進(jìn)行這樣的調(diào)整呢,?

航天科技集團(tuán)五院總裝與環(huán)境工程部宇航產(chǎn)品設(shè)計(jì)副主任工程師王哲說:“幾個(gè)主承力的結(jié)構(gòu),材質(zhì)這次進(jìn)行了一定程度優(yōu)化,,使整體質(zhì)量,,包括它的質(zhì)心、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量都降低了,。因?yàn)楹教靻T操作的時(shí)候,是扶著它最下邊的扶手,,艙外操作臺的質(zhì)心越接近手部的位置就越好操作,,慣量越小,擺動(dòng)的時(shí)候就更省力,?!?/p>

科技人員所進(jìn)行的一切努力都是為了航天員出艙時(shí)更有效率和更安全。這次出艙,,有一項(xiàng)任務(wù)是安裝電纜保護(hù)罩,,這也是根據(jù)前幾次航天員出艙時(shí)的個(gè)體感受進(jìn)行的改進(jìn)。

航天員陳冬在打開艙門后,,將保護(hù)罩仔細(xì)地安裝在電纜上,。隨后,航天員出艙的任務(wù)有抬升全景相機(jī),、安裝拓展泵組,、艙外自主轉(zhuǎn)移應(yīng)急返回能力驗(yàn)證等,這幾項(xiàng)都是前幾次出艙時(shí)航天員進(jìn)行過的,。

朱光辰說:“因?yàn)榕撏獾臄z像機(jī)數(shù)量比較多,,所以每個(gè)新的艙段上去都有這個(gè)工作,之所以需要人去抬,,是因?yàn)橥ㄟ^自動(dòng)裝置去實(shí)現(xiàn)會(huì)增加整個(gè)系統(tǒng)的復(fù)雜程度,,而且航天員在一開始執(zhí)行艙外活動(dòng)任務(wù)的時(shí)候,也應(yīng)該是循序漸進(jìn),,從一些比較常規(guī)的作業(yè)項(xiàng)目開始,,完了之后逐漸增加復(fù)雜程度?!?/p>

出艙任務(wù)由易到難,,是為了確保萬無一失。無論是從流程的設(shè)計(jì)還是設(shè)備工具的改進(jìn),,中國載人航天的每一點(diǎn)細(xì)微進(jìn)步都源自于航天員的親身實(shí)踐和科研人員的精心研制,。

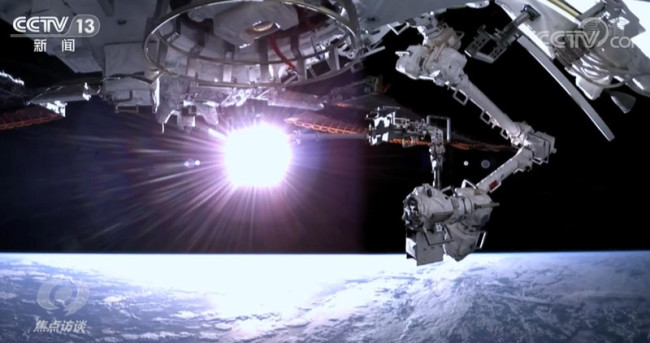

這次出艙活動(dòng),除了航天員的表現(xiàn),首次亮相的明星——小機(jī)械臂也非常受人關(guān)注,。此前,,神舟十二、十三乘組出艙時(shí)都用到了大機(jī)械臂,,而這次負(fù)責(zé)艙外運(yùn)送航天員活動(dòng)的是小機(jī)械臂,。核心艙機(jī)械臂展開的長度為10.2米,而小機(jī)械臂臂長近6米,。

在執(zhí)行這次出艙任務(wù)前,,小機(jī)械臂在地面人員的支持下順利完成了在軌測試。這是小機(jī)械臂關(guān)節(jié)1的運(yùn)動(dòng)場景,,通過關(guān)節(jié),,小機(jī)械臂可以實(shí)現(xiàn)類似人類手臂的運(yùn)動(dòng)能力,相比大機(jī)械臂末端定位精度更高,,位置精度優(yōu)于大臂的五倍,,姿態(tài)精度優(yōu)于大臂的兩倍。未來,,小機(jī)械臂還可以與大機(jī)械臂形成組合機(jī)械臂,,成為航天員執(zhí)行任務(wù)的好幫手。

航天科技集團(tuán)五院空間站總體研究室主任王為說:“小機(jī)械臂不能轉(zhuǎn)位,,但它可以轉(zhuǎn)移航天員,,出艙的時(shí)候,航天員可以站在小機(jī)械臂上去運(yùn)動(dòng),,現(xiàn)在航天員可以站在大機(jī)械臂上,,也可以站在小機(jī)械臂上,甚至未來的話可以讓大機(jī)械臂和小機(jī)械臂連成一個(gè)15米長的組合臂,,站在組合臂上進(jìn)行更大范圍的轉(zhuǎn)移,。”

在小機(jī)械臂的助力下,,這次出艙活動(dòng)堪稱完美,。

在夢天實(shí)驗(yàn)艙發(fā)射之后,整個(gè)空間站將有近千個(gè)科學(xué)研究項(xiàng)目滾動(dòng)開展,。在這個(gè)過程中,,有一件繁重的任務(wù)——將暴露在太空的實(shí)驗(yàn)器材定期進(jìn)行回收和更換,最后帶回地面給科學(xué)家,。有了大小機(jī)械臂的精密配合,,就不需要每次都辛苦航天員出艙操作了。

問天實(shí)驗(yàn)艙是中國空間站的第一個(gè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)艙,。它發(fā)射入軌后,,航天員已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)艙內(nèi)完成了變重力科學(xué)實(shí)驗(yàn)柜,、科學(xué)手套箱、低溫存儲裝置,、生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)柜的解鎖和組裝,。在9月1日的《開學(xué)第一課》上,航天員蔡旭哲還給全國的小朋友們介紹了正在問天實(shí)驗(yàn)艙中茁壯成長的水稻“小薇”,。

在期待水稻“小薇”實(shí)驗(yàn)順利的同時(shí),,隨著中國空間站的建設(shè)和完善,更多的科學(xué)實(shí)驗(yàn)將逐步展開,,令人期待,。

中國科學(xué)院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心應(yīng)用發(fā)展中心主任張偉說:“我們的規(guī)劃整體相當(dāng)于形成了一個(gè)完整的規(guī)劃,我們希望在所有學(xué)科方面,,包括生命,、材料、流體,、燃燒,、天文,、地球,、新技術(shù),方方面面都會(huì)開花結(jié)果,,期望把空間站建成國家太空實(shí)驗(yàn)室,,通過這個(gè)實(shí)驗(yàn)室長達(dá)10年以上穩(wěn)定運(yùn)行,我們期望不斷能產(chǎn)生一些科技成果,,同時(shí)服務(wù)于人類,。”

自今年6月5日發(fā)射升空以來,,神舟十四號航天員乘組逐步開展了大量的在軌科學(xué)實(shí)驗(yàn),。2022年是完成中國空間站建造的決戰(zhàn)決勝之年。建造中國空間站,,建成國家太空實(shí)驗(yàn)室是實(shí)現(xiàn)載人航天工程“三步走”戰(zhàn)略的重要目標(biāo),,是建設(shè)航天強(qiáng)國、科技強(qiáng)國的重要標(biāo)志,。接下來的10月,,夢天實(shí)驗(yàn)艙將發(fā)射,中國空間站的三個(gè)艙段將形成“T”字基本構(gòu)型,,完成中國空間站的在軌建造,。太空浩瀚,征程漫漫,,中國航天人奮楫星海的腳步從未停歇,。