落坡嶺的爸爸,、媽媽,、女兒和奶奶

一段被延期的旅程

一次不經(jīng)意的相遇

溫度驅散冷雨

歷史永被標記

如果不是2023年7月底的那場雨,,估計好多人都不知道落坡嶺,。

它不過是永定河谷一個名不見經(jīng)傳的小水庫,,建于1976年,庫容365萬立方米,,1000個水立方游泳池的水就可以把它裝滿,。

它不過是豐沙線上的一個中間小站,,豐沙線每天南來北往290趟列車,從它面前呼嘯而過,,但36趟客車,、254趟貨車,都不在這兒停,。

它不過是門頭溝區(qū)大臺街道的一個社區(qū),,五棟老舊的紅磚樓,常住的北京軸承廠的老職工有200多位,,1969年這樓剛建的時候,,他們都還是小年輕。

平時很少有人來,,72歲的樓長李衛(wèi)國說,院里的人互相都認識,,有個生人來,,很顯眼,大家都會首先對其進行靈魂三問,。

如果那天是晴天麗日,,天津的劉堃、張家口的張小莉,、王思雨就算途經(jīng)落坡嶺,,都不會知道這個地兒:誰會在疾馳的火車上,用一秒鐘,,去努力看清一枚站牌上的三個字呢,?

但現(xiàn)在的落坡嶺天下皆知,,因為一場雨。

這是一場140年不遇的特大暴雨災害,,遠甚于十年前的“7?21”,,它帶來的后果是:至少17000輛車報損,北京342個村莊一度斷水,、斷電,、斷網(wǎng),國道108,、109等斷路,,三列列車被困在豐沙線內(nèi),載著976名旅客的K396,,滯留在距終點70公里的落坡嶺,。

滯留,,很多人都經(jīng)歷過,,但大雨中的、音信斷絕,、饑腸轆轆,、前途未卜的滯留,只有K396上的人,,才知道其中的窘迫,、忐忑、狼狽與煎熬,。李衛(wèi)國的愛人——下文中的“發(fā)糕奶奶”安秀蓮說,,她遇到的第一位求助者,不是當晚住在家里的九個人之一,,而是一位中年男子,,比后面的人早一點進到社區(qū),問她有沒有吃的,。安秀蓮說當天愛人做的烙餅攤雞蛋,,還剩一些,問他行不行,,那個男人說,,太行了。沒想到回家吃完飯,,安秀蓮說這位男子因為救命之恩要給自己下跪,,她趕緊給拉起來,“我想他是不是有糖尿病,,餓得不行了”,。

那是7月31日中午,近千名乘客在火車上等了一天,,大雨仍然沒有要停的意思,,因為地處泄洪通道,各方商議后決定轉運,。當976位乘客陸續(xù)走下火車,,冒著雨沿泥濘小路前往一公里外的落坡嶺社區(qū)的時候,他們并沒有意識到,,這是他們這次旅途的艱難時刻,,也是他們這次旅途的溫暖時刻。落坡嶺,,在這一刻,,從門頭溝的落坡嶺,,蛻變成為北京的落坡嶺,中國的落坡嶺,。近千名乘客,,與落坡嶺社區(qū)的300多位居民相遇,一夜之間,,用他們后來的話說,,是處成了“親戚”。

那一晚出現(xiàn)在落坡嶺的人,都有各自的性別,、年齡,、名字、來處,、去處和歷史,,但當七月末的風雨將他們推至命運的風口浪尖,我們發(fā)現(xiàn),,他們都不再是自己,他們的所思所想所作所為,,無不是在一種關系中,。那一晚,與其說他們是一位乘客,、一位居民,,不如說,他們是爸爸,、媽媽,、兒女、叔叔,、阿姨,、爺爺、奶奶......似乎將他們納入中國人的親情框架,,才能更好地呈現(xiàn),、理解落坡嶺的故事。

【爸爸】

劉堃是從包頭上車的,在北京中轉回天津,,沒想到被大雨留在落坡嶺,。7月31日,,他和其他乘客一起從火車上下來,轉到社區(qū),,還在小賣部買了一些牛奶,、水和魚皮豆,放在會議室的桌子上,,大家有需要隨便取用,。但他并沒有和大家一樣,等到第二天下午救援武警的到來,,他是當天早晨,,沿著鐵路線,一路走出來的,。

為什么不像大多數(shù)人一樣,,在落坡嶺等待救援,?

劉堃說,社區(qū)的救援能力已經(jīng)飽合了,,居民傾囊而出,,力量是有限的。與其沒吃沒住,,不如徒步求生,。

8月1日凌晨五點,雨還在下,,落坡嶺車站行車室的電話也打不出去了,,這意味著落坡嶺和外界聯(lián)系的最后一個通道也失靈了。劉堃和一位火車上認識的姐姐互留了電話,,約定彼此脫困后互報平安,,就和幾位急于回家的人上路了。他們經(jīng)歷了六個小時的跋涉,,穿越6個隧道,,走過懸空的斷橋、趟過沒膝的淤泥,,摔了兩跤,,行程12公里,中午時分走到三家店,。沿著大橋下來,,他們滿身泥濘地向正在路邊施工的中鐵三局求助,一行五人前往門頭溝區(qū)政府,,把落坡嶺的情況第一時間告訴了外面的人,。

在劉堃他們往外走的時候,,北京市由應急,、消防、公安,、武警等部門成立的突擊隊也一直在從公路,、鐵路、山路各個路徑向受困列車迂回挺進,,北京市應急管理局列車救援工作組組長楊永軍說:“他們能走出來,,也堅定了前線指揮部沿著鐵路進行搜索的信心?!比绫娝苤?,17時55分,武警北京總隊機動第三支隊王峰帶領的40名突擊隊員抵達落坡嶺,,近千名乘客的生命通道,,就此打開。

徒步求生的動力是什么,?劉堃的回答很簡單,,他說:“我就想我兒子”,這是一位38歲的爸爸,,下個月,,兒子兩歲。

【媽媽】

張小莉是從張家口上的火車,,這條路,,她不知道走過多少次,但這一次,,是從來沒有過的忐忑,,因為和她一起的,還有三個孩子:女兒,、侄女,、侄子——“光帶我一個孩子我就不會害怕,因為我身上還擔了兩個別人家的孩子,。萬一有什么問題,,我父母怎么辦?他的父母怎么辦,?還有我侄女,,她的父母怎么辦,?”

采訪的時候,那個四歲的小男孩,,在張小莉的懷抱里睡著了,。如果她不說,你不會知道那不是她的兒子,,是她弟弟家的孩子,,管她叫姑姑。在火車上,,張小莉分到的方便面和火腿腸,,分發(fā)排序是這個孩子、侄女,、女兒,,剩下的才輪到自己——當然一般也剩不下。

也是坐在落坡嶺2號樓2單元的樓梯上,,張小莉抱著四歲的侄子,,遇到了開門出來到廣場送東西的李衛(wèi)國。她向李衛(wèi)國求助有沒有一件干點的衣服,,給孩子換上,,說這種時候,就怕孩子感冒,。李衛(wèi)國不僅給她拿出來一件衣服,,還讓她進屋,因為覺得孩子“挺可憐的”,。張小莉這才想起,,外面那兩個大一些孩子,女兒王思雨和她的表妹,。她們四口人就這樣走進了安秀蓮,、李衛(wèi)國37平方米的家,那時,,屋里已經(jīng)有五位乘客:一對年輕情侶,、一個帶著公公看病的兒媳,還有她一道前來的舅舅,。

【奶奶】

67歲的安秀蓮年輕時就住這個社區(qū),,有三十多年了,;中間經(jīng)歷了母親去世,空了幾年,,八年前又和愛人住回來,,覺得這里清凈,、空氣好、社區(qū)里的人互相都認識,,后面還有一個小菜園——特別適合養(yǎng)老,。

她從來沒在社區(qū)見過這么多人,自己家更是沒有來過這么多人,,不僅管吃,,還要管住。

安秀蓮對張小莉母女四人并無特別印象,,以至于采訪時,,她遲遲沒有提到她們。在她印象里,,那天走馬燈一樣來來去去的人太多了:有的人吃了飯就走了,;有的人做飯時搭了把手吃飯時不見了,她又去把人家叫回來,;有兩個年輕人進來就不走了,,說要“陪著你”;有個人后來還把央視記者帶過來,,和她兩口合了個影,;還有個兒媳帶著公公去天津看病,同行的還有個舅舅,,安秀蓮以為旁邊另外一個女人是舅媽......在安秀蓮的敘述里,,這些人統(tǒng)統(tǒng)沒有名字,而是代之以她們的來處:內(nèi)蒙的,、張家口的,、安徽的、徐州的......所以張小莉和王思雨母女,,在安秀蓮的敘述里,,并不像她在她們母女的敘述里那么鮮明,這容易理解,,就好比一個班主任一下子記不了全班人,另外大概張小莉母女也是安靜的,。

但這么多萍水相逢的人,,安秀蓮均待之以毫無保留的熱情,。那天她一直沒有離開鍋,在那個沒有電,、沒有自來水(都是從山上接的水),、沒有抽油煙機,、不到兩平米的小廚房,白天煮過若干鍋螺螄粉,、面皮,、方便面之后,夜里12點,,她又把剛蒸好的發(fā)糕端上桌,,點著一支四十年前的蠟燭,王思雨吃到了這兩天的第一頓飽飯,,在日志里,,她管安秀蓮叫“發(fā)糕奶奶”。

【女兒】

王思雨今年開學高二,剛過18歲生日,。她借給妹妹看病的機會,,順便跟媽媽出來,想逛逛北京,,上次來還是四歲,,像媽媽抱著的表弟一般大。

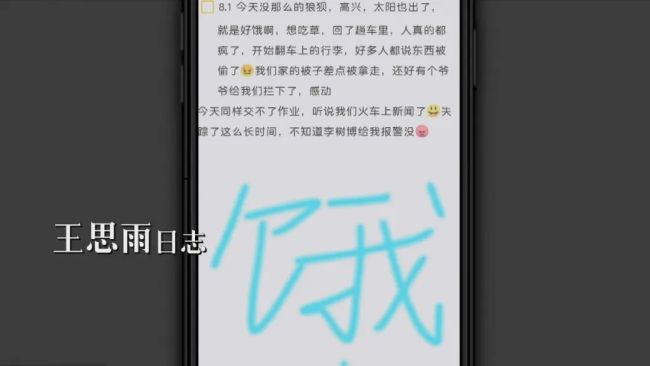

“小時候獲得的也是優(yōu)先級最高的愛,,但長大了也很好,,可以經(jīng)歷、感受,、記住這些事,。”從7月30日上車,,到8月1日救援抵達,,王思雨在手機上連續(xù)寫了三天日志,事無具細,,可見其饑寒也可見其漫長,,但這是她的落坡嶺,也是她的18歲:

“我們被撤離到舊小區(qū)里,,小區(qū)里也同樣停水停電,,他們給我們湊了點吃的,身上全濕了,,好冷啊!”

“作業(yè)也沒拿,,感覺自己完蛋了,群里估計每個老師都艾特我了,啊!”

“今天同樣交不了作業(yè),,聽說我們火車上新聞了,,失蹤了這么長時間,不知道李樹博給我報警沒......”

王思雨說,在這件事之前,,沒有想過高考后學什么,,但這兩天,她有點想去學醫(yī),,因為救死扶傷,,感覺令人欽佩。

不僅王思雨,,張小莉說,,四歲的弟弟這幾天看到穿軍裝的就指著叫“兵哥哥”,翻著畫冊里的武警,、消防,、戰(zhàn)斗機飛行員,問姑姑,,長大了做哪個好一些,。

劉堃回想自己走出來的經(jīng)過,直說自己“膽子太大了”,,真不敢再走一次,;這次經(jīng)歷,他的心得是:一要帶現(xiàn)金,;二是能幫別人的時候盡量幫,,“就像落坡嶺的居民幫我們一樣”。

安秀蓮和李衛(wèi)國夫婦在乘客轉運走的第二天,,就投奔去了回龍觀的兒子家,,聽了爸媽這兩天的經(jīng)歷,安秀蓮說兒子的反應是:“行,,像你的風格,,給你點個贊!”

【后記】

當落坡嶺風雨交加的時候,,不遠處的安家莊和沿河城,,停著從烏魯木齊來的Z180和從銀川來的K1178,那上面,,有和K396乘客際遇相同的兩批人。這三列列車上的2831人,在這個七月末八月初,,是不幸的,,也是幸運的。他們遇上了突如其來的天災,,也遇見了古道熱腸的人情,。更遇見了人民至上的各級政府、舍身忘死的子弟兵,、履職盡責的鐵路人的合力救援,。這是一個相向而行,同舟共濟的故事,,在這個故事里我們看到了溫暖,,也看到了堅守,更看到了團結和力量,。

北京新聞

北京廣播電視臺新聞頻道中心公眾號,,與電視節(jié)目《北京新聞》同名,,但內(nèi)容更快、更廣泛,,聚焦北京時政,、熱點、民生,,關注北京文化,、生活、實用信息,。287篇原創(chuàng)內(nèi)容

公眾號