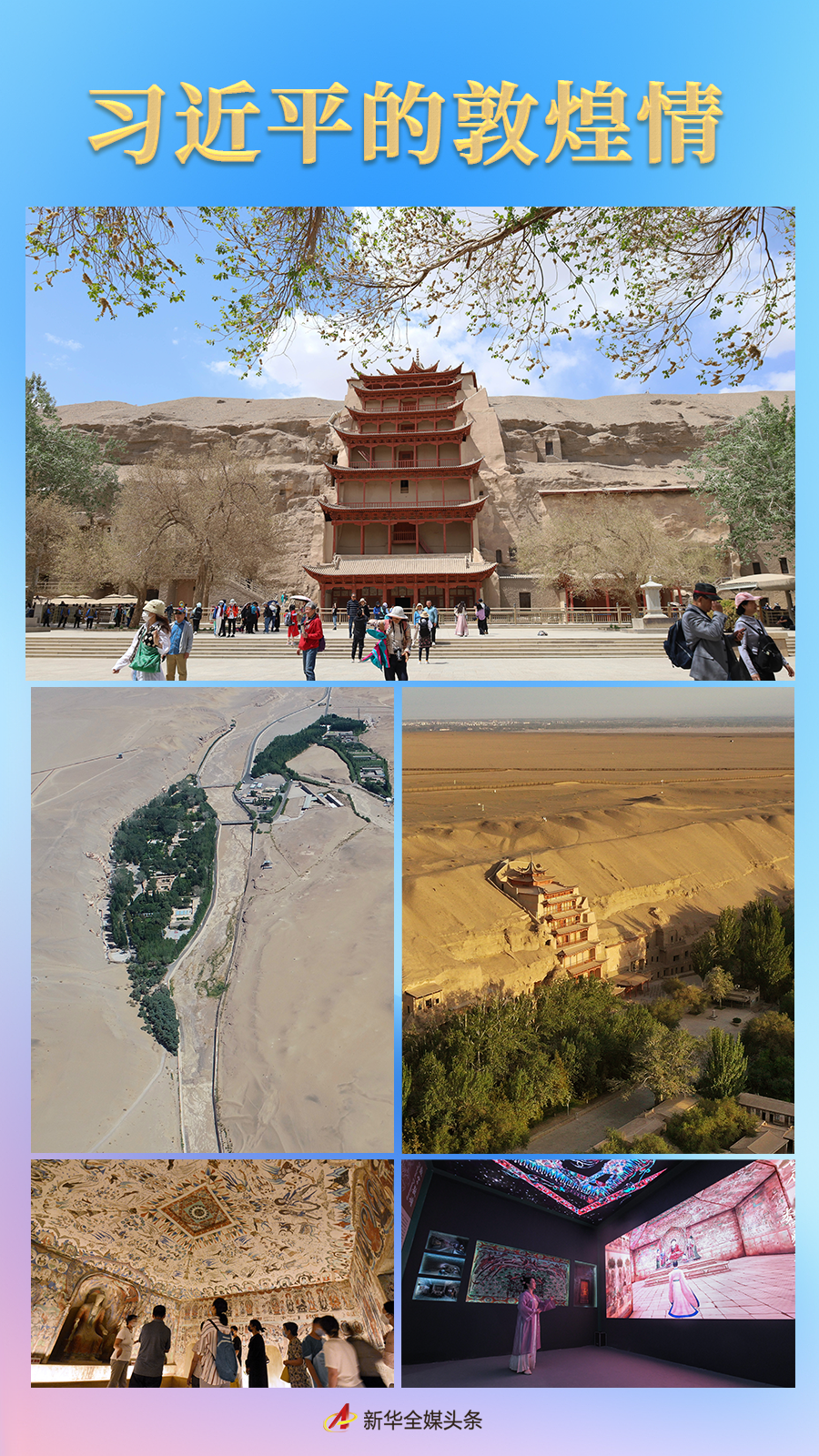

習(xí)近平的敦煌情

敦煌,如歷史長(zhǎng)河中的一灣清泉,,照鑒過去,,也照耀未來。

80年前,,1944年1月,,國(guó)立敦煌藝術(shù)研究所成立。習(xí)近平總書記曾指出:“國(guó)立敦煌藝術(shù)研究所成立,,結(jié)束了敦煌石窟近400年無人管理,、任憑損毀、屢遭破壞偷盜的歷史,。新中國(guó)成立以來,,黨和國(guó)家高度重視、大力支持敦煌文化的保護(hù)傳承工作,?!?/p>

多年來,習(xí)近平總書記數(shù)次表示了對(duì)這座底蘊(yùn)深厚的絲路古郡的向往,。2019年8月,,總書記來到這里考察調(diào)研,深情地表示,,此行實(shí)現(xiàn)了一個(gè)夙愿,。

從建設(shè)世界文化遺產(chǎn)保護(hù)的典范,到打造敦煌學(xué)研究的高地;從莫高精神的代代傳承,,到敦煌文化的發(fā)揚(yáng)光大……殷殷牽掛,、諄諄囑托,展現(xiàn)出習(xí)近平總書記對(duì)古老文脈的深厚情結(jié),,對(duì)中華文明傳承發(fā)展的深邃思考,。

“敦煌我一直是向往的”

敦者,大也,;煌者,,盛也。絲路重鎮(zhèn)敦煌,,多元文明在此交匯,,孕育莫高窟的華光璀璨。

這是2023年4月25日拍攝的甘肅敦煌莫高窟窟區(qū)(無人機(jī)照片),。

新華社記者陳斌攝

2019年初秋,,在甘肅考察調(diào)研的習(xí)近平總書記來到這里。

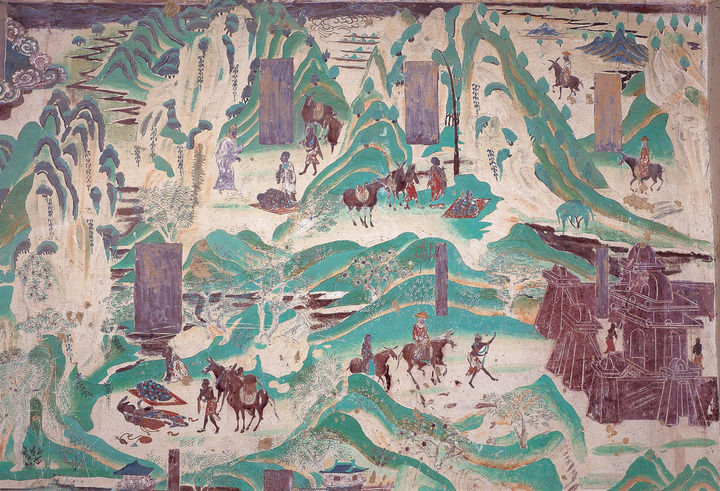

走進(jìn)莫高窟第323窟,,習(xí)近平總書記望向北壁上的一幅壁畫,。

莫高窟第323窟張騫出使西域圖。

新華社發(fā)(敦煌研究院供圖)

“這是張騫,?!笨倳浾f,隨即又問,,“這是什么時(shí)代畫的,?”

“初唐時(shí)期?!必?fù)責(zé)講解的敦煌研究院文化弘揚(yáng)部副部長(zhǎng)宋淑霞向總書記介紹,。

雖然是第一次走進(jìn)莫高窟,但是總書記對(duì)文物的熟悉程度令工作人員驚訝和感動(dòng),。

這種熟悉,,緣自習(xí)近平總書記對(duì)敦煌長(zhǎng)久以來的一份情結(jié)。

1986年,,時(shí)任廈門市委常委,、副市長(zhǎng)的習(xí)近平同志到甘肅調(diào)研交流,因時(shí)間緊,、路途遠(yuǎn)而沒能到敦煌,。直到30多年后說起這段往事,總書記還提到了當(dāng)時(shí)的那份遺憾,。

后來,,在浙江擔(dān)任省委書記時(shí),,習(xí)近平同志到浙江大學(xué)調(diào)研,參觀“浙大文庫”時(shí),,對(duì)著名敦煌學(xué)家姜亮夫的學(xué)術(shù)成就如數(shù)家珍,。

到中央工作后,2009年,,習(xí)近平同志到蘭州大學(xué)調(diào)研,,叮囑蘭州大學(xué)敦煌學(xué)研究所所長(zhǎng)鄭炳林“將敦煌學(xué)做強(qiáng)做大,為國(guó)爭(zhēng)光”……

“心向往之”的背后,,是至為深邃的思考,。

翻開史冊(cè),河西走廊風(fēng)云際會(huì),,敦煌盛時(shí)氣象萬千,。

這是2024年1月22日拍攝的甘肅敦煌莫高窟。

新華社記者馬希平攝

巍巍大漢,,從此處望向長(zhǎng)安,,數(shù)千里路途中80余處驛站,沿途“使者相望于道”,,敦煌更是“華戎所交一都會(huì)”,。

拼版照片:漢簡(jiǎn)《居延里程簡(jiǎn)》(左圖)和《懸泉里程簡(jiǎn)》。1974年出土于今內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟(jì)納旗破城子遺址的“居延里程簡(jiǎn)”,,詳細(xì)記載了從漢代長(zhǎng)安出發(fā)至張掖郡20個(gè)驛置名稱及間隔里程。1990年出土于敦煌懸泉置遺址的“懸泉里程簡(jiǎn)”,,記載了河西走廊地區(qū)武威郡到敦煌郡12個(gè)驛置的詳細(xì)信息,。

新華社發(fā)(甘肅簡(jiǎn)牘博物館供圖)

隋唐盛世,絲綢之路北,、中,、南三條路“總湊敦煌”,敦煌成為絲路“咽喉之地”,,駝鈴聲聲,、商賈云集。

穿越千百年的時(shí)光,,古老的絲路重?zé)s光,。

2013年9月,哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué),。人們不僅記住了習(xí)近平主席提出的“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”,,更記住了這位大國(guó)領(lǐng)袖充滿感情的話語——

“我的家鄉(xiāng)陜西,就位于古絲綢之路的起點(diǎn),。站在這里,,回首歷史,,我仿佛聽到了山間回蕩的聲聲駝鈴,看到了大漠飄飛的裊裊孤煙,。這一切,,讓我感到十分親切?!?/p>

敦煌,,在總書記心目中有著不同尋常的地位。

向首屆絲綢之路(敦煌)國(guó)際文化博覽會(huì)致賀信,,習(xí)近平總書記盛贊“敦煌是歷史上東西方文化交匯的重要樞紐”,;在首屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇開幕式上,總書記談及古絲綢之路,,將敦煌等古城稱為“記載這段歷史的‘活化石’”……

當(dāng)共建“一帶一路”倡議結(jié)出果實(shí),,逐步成為當(dāng)今世界最受歡迎的國(guó)際公共產(chǎn)品時(shí),這位“首倡者”來到了敦煌,。

2023年9月6日,,與會(huì)嘉賓在第六屆絲綢之路(敦煌)國(guó)際文化博覽會(huì)上參觀。

新華社記者馬希平攝

習(xí)近平總書記這樣講明來意:“當(dāng)前來講,,又是我們?cè)谕七M(jìn)共建‘一帶一路’,,我們還是再回到老的絲綢之路看一看,可以找到很多靈感,?!?/p>

從厚重歷史中汲取智慧,從悠遠(yuǎn)文明中獲得力量,。

在敦煌研究院參觀學(xué)術(shù)成果展示時(shí),,習(xí)近平總書記在一幅青綠山水畫前駐足良久。

莫高窟第217窟青綠山水,。

新華社發(fā)(敦煌研究院供圖)

畫中,,危崖聳立,瀑布傾瀉,,河流蜿蜒,,蔓草垂懸。旅人行走于山水間,,路旁桃李花開,,春光明媚。

時(shí)任敦煌研究院院長(zhǎng)趙聲良告訴總書記,,這幅壁畫臨摹品取材于莫高窟第217窟,,講述印度高僧佛陀波利兩次來五臺(tái)山禮佛的故事。這幅青綠山水畫,,體現(xiàn)著中國(guó)傳統(tǒng)的審美精神,。

今天,,兩晉南北朝至隋唐的畫作絕大多數(shù)已經(jīng)失傳。這種色彩明快的唐代青綠山水畫,,是莫高窟為后世留存的一段珍貴文化記憶,。

“如果不從源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史連續(xù)性來認(rèn)識(shí)中國(guó),就不可能理解古代中國(guó),,也不可能理解現(xiàn)代中國(guó),,更不可能理解未來中國(guó)?!痹?023年6月召開的文化傳承發(fā)展座談會(huì)上,,習(xí)近平總書記道出了他珍視文脈的原因所在。

來到福建武夷山朱熹園,,強(qiáng)調(diào)“我們要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華”,;在四川眉山三蘇祠,感嘆“一個(gè)三蘇祠可以看出我們中華文化的博大精深”,;走進(jìn)河南安陽殷墟遺址,,指出“中華文明源遠(yuǎn)流長(zhǎng),從未中斷,,塑造了我們偉大的民族,,這個(gè)民族還會(huì)偉大下去的”……

一切國(guó)家和民族的崛起,都以文化創(chuàng)新和文明進(jìn)步為先導(dǎo)和基礎(chǔ),。

敦煌情,,是習(xí)近平總書記文化情懷的生動(dòng)寫照,更是面向未來的深謀遠(yuǎn)慮——

“只有全面深入了解中華文明的歷史,,才能更有效地推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,、創(chuàng)新性發(fā)展,更有力地推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義文化建設(shè),,建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明?!?/p>

觀眾在敦煌研究院蘭州分院敦煌藝術(shù)館參觀(2023年4月5日攝),。

新華社記者陳斌攝

“保護(hù)好是第一位的”

2019年9月29日,國(guó)家勛章和國(guó)家榮譽(yù)稱號(hào)頒授儀式在人民大會(huì)堂金色大廳舉行,。敦煌研究院名譽(yù)院長(zhǎng)樊錦詩榮獲“文物保護(hù)杰出貢獻(xiàn)者”國(guó)家榮譽(yù)稱號(hào),。

在雄壯激昂的樂曲聲中,滿頭華發(fā),、身形清瘦的樊錦詩緩步走向授勛臺(tái),。習(xí)近平總書記站在授勛臺(tái)正中,微笑著與這位“敦煌的女兒”熱情握手,。

“聽說你們那兒下雨啦,?”

“是的,,總書記,我們?cè)谧鱿嚓P(guān)監(jiān)測(cè)工作,?!?/p>

治國(guó)理政的千頭萬緒之中,習(xí)近平總書記為何如此掛心敦煌的雨水,?

就在此前一個(gè)多月,,習(xí)近平總書記在敦煌研究院主持召開座談會(huì)。會(huì)上,,樊錦詩匯報(bào)了一系列可能影響敦煌文物保護(hù)的自然因素,,水是其中之一。

“游客目前是否超量了,?超負(fù)荷情況怎樣,?”“近年敦煌下雨多了?”……座談會(huì)上,,從游客數(shù)量到自然災(zāi)害影響,,習(xí)近平總書記問得特別細(xì)致。散會(huì)的時(shí)候,,總書記又在門口停住腳步,,特意叮囑大家:“世界文化遺產(chǎn),保護(hù)好是第一位的,,旅游是第二位的,,不能光盯著門票而追求經(jīng)濟(jì)效益,不能過于商業(yè)化,?!?/p>

樊錦詩一直很感嘆:“總書記關(guān)心的,都是敦煌當(dāng)前面臨的最緊要的問題,?!?/p>

萬物有所生,而獨(dú)知守其根,。

“一個(gè)熱愛中華大地的人,,他一定會(huì)愛她的每一條溪流,每一寸土地,,每一頁光輝的歷史,。”早在河北正定工作時(shí),,習(xí)近平同志就曾這樣深情告白,。

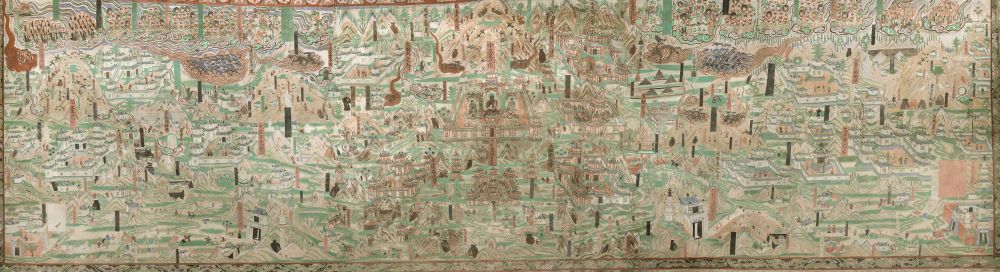

敦煌莫高窟第61窟,一幅描繪從正定,、太原到五臺(tái)山方圓五百里山川風(fēng)貌的五臺(tái)山圖,,勾起了習(xí)近平總書記的回憶,。

莫高窟第61窟五臺(tái)山圖。

新華社發(fā)(敦煌研究院供圖)

在正定工作期間,,習(xí)近平同志經(jīng)常走訪縣志里記載的古寺,、古塔等文保單位。

在隆興寺調(diào)研時(shí),,習(xí)近平同志看見一塊碑,,上刻朱熹題寫的“容膝”兩字。旁邊還有一塊隋碑,,因?yàn)槟甏^久遠(yuǎn),,很多地方已經(jīng)風(fēng)化。

當(dāng)時(shí),,習(xí)近平同志對(duì)工作人員說,,“以后不能拓碑了,要把朱熹的題字碑封存起來保護(hù)好,,那塊隋碑也封存起來”,。

后來,敦煌研究院的文物工作者還曾前往正定隆興寺開展文物保護(hù)工作,,留下一段特殊的緣分,。

30多年后,置身莫高窟第61窟,,習(xí)近平總書記再次提到這塊隋碑,,回憶起保護(hù)正定歷史文物的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。

“保護(hù)好,、傳承好歷史文化遺產(chǎn)是對(duì)歷史負(fù)責(zé),、對(duì)人民負(fù)責(zé)?!?/p>

跨越數(shù)十載光陰,,習(xí)近平總書記始終懷著對(duì)中華文明的深厚情感,身體力行推動(dòng)歷史文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承,。

北京中軸線北延,、燕山腳下,中國(guó)國(guó)家版本館中央總館掩映在青山茂林之中,。

2023年6月1日,,習(xí)近平總書記走進(jìn)館內(nèi)的蘭臺(tái)洞庫,。洞庫頂部,,取材自敦煌唐代壁畫中的飛天形象盡顯東方美學(xué)神韻。

“盛世修文,?!痹谔m臺(tái)洞庫,,習(xí)近平總書記多次說起這個(gè)詞?!爸腥A民族的一些典籍在歲月侵蝕中已經(jīng)失去了不少”“但每一個(gè)時(shí)代都有一批人精心呵護(hù)它們,,保留下來。到我們這個(gè)時(shí)代,,一是平安穩(wěn)定,,一是有強(qiáng)烈的民族文化保護(hù)、建設(shè)的意愿,,再有有這個(gè)能力,。條件具備了,那就及時(shí)把這件大事辦好”,。

這又何嘗不是對(duì)敦煌的寄語,?

近400年無人管理,歷經(jīng)戰(zhàn)亂,、偷盜,、破壞……走過無數(shù)個(gè)日升月落,歷經(jīng)多少次九死一生,,敦煌石窟才終于來到今天,,在新中國(guó)的陽光下,明珠拂塵,、重現(xiàn)光彩,。

在敦煌考察時(shí),習(xí)近平總書記行走在莫高窟窟區(qū),。洞窟外加固后的崖體,,與周邊風(fēng)貌渾然一體。

趙聲良向習(xí)近平總書記介紹,,上世紀(jì)60年代初,,在國(guó)家十分困難的條件下,中央撥出巨款開展莫高窟危崖加固工程,,搶救維修了莫高窟,。改革開放初期,中央財(cái)政撥出???,極大改善了敦煌研究院職工的工作生活條件。

歷史與現(xiàn)實(shí)的鮮明對(duì)照,,凸顯中華文明的繁榮興盛,、偉大時(shí)代的波瀾壯闊。

敦煌研究院內(nèi)的國(guó)內(nèi)首個(gè)文物保護(hù)領(lǐng)域多場(chǎng)耦合實(shí)驗(yàn)室里,敦煌研究院保護(hù)研究所的工作人員們專心記錄著各項(xiàng)數(shù)據(jù),。

在敦煌研究院多場(chǎng)耦合實(shí)驗(yàn)室中,,工作人員正在對(duì)慶陽北石窟寺砂巖樣品進(jìn)行三維掃描分析(2023年8月3日攝)。

新華社記者李賀攝

實(shí)驗(yàn)室自2020年正式投運(yùn),,分為夏季倉,、冬季倉和風(fēng)雨倉,可模擬-30℃到60℃,、10%至90%相對(duì)濕度的環(huán)境,。從莫高窟等地取來的土石樣品將經(jīng)受各種氣象條件的考驗(yàn),從而揭示石窟寺風(fēng)化的奧秘,,有針對(duì)性地采取保護(hù)措施,。

“努力把研究院建設(shè)成為世界文化遺產(chǎn)保護(hù)的典范”“運(yùn)用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)提高保護(hù)水平”……總書記的勉勵(lì),一直鼓舞著這里的每一個(gè)人,。

“堅(jiān)守大漠,、甘于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng),、開拓進(jìn)取”——習(xí)近平總書記講述的莫高精神正代代傳承,。莫高窟歷盡滄桑的壁畫前,殷墟遺址的考古工地上,,三星堆博物館文物保護(hù)與修復(fù)館里……千千萬萬的文脈守護(hù)者,,悉心呵護(hù)著中華大地上的文化瑰寶。

文運(yùn)與國(guó)運(yùn)相牽,,文脈同國(guó)脈相連,。

在福建全力保護(hù)三坊七巷、撥款支持鼓浪嶼八卦樓修繕工作,,在浙江保護(hù)良渚遺址這一“實(shí)證中華五千年文明史的圣地”……

習(xí)近平總書記對(duì)古老文脈矢志不渝的保護(hù),,讓登得上城樓、望得見古塔,、記得住鄉(xiāng)愁的文化長(zhǎng)卷在中華大地上徐徐展開,,讓中華民族現(xiàn)代文明的前景無限榮光——

“我們的文化在這里啊,!是非常文明的,、進(jìn)步的、先進(jìn)的,。將來傳下去,,還要傳五千年,還不止五千年,?!?/p>

“講好敦煌故事,,傳播中國(guó)聲音”

甘肅蘭州,讀者出版集團(tuán)有限公司,。一樓中廳展柜上,2022年推出的《甘肅藏敦煌藏文文獻(xiàn)勘錄》格外醒目,。

2019年8月21日下午,,習(xí)近平總書記來到讀者出版集團(tuán)有限公司考察調(diào)研,在這里,,總書記再次提起了敦煌,。

副總經(jīng)理富康年回憶說:“習(xí)近平總書記提到,敦煌文獻(xiàn)涉及方方面面,,是豐富的歷史資料,。這幾年,我們積極貫徹落實(shí)總書記的要求,,出版了一大批與敦煌,、簡(jiǎn)牘相關(guān)的圖書?!?/p>

敦煌藏經(jīng)洞,,記錄著一段“吾國(guó)學(xué)術(shù)之傷心史”。

1900年,,藏經(jīng)洞被發(fā)現(xiàn),。彼時(shí)國(guó)力衰微,無數(shù)珍貴文物流失海外,。

莫高窟第17窟藏經(jīng)洞,。

新華社發(fā)(敦煌研究院供圖)

在莫高窟藏經(jīng)洞參觀時(shí),習(xí)近平總書記主動(dòng)講到王圓箓道士發(fā)現(xiàn)藏經(jīng)洞的經(jīng)過,。

撫今追昔,,習(xí)近平總書記指出:“國(guó)家強(qiáng)盛才能文化繁榮?!?/p>

2023年4月,,“數(shù)字藏經(jīng)洞”上線,數(shù)字孿生技術(shù)復(fù)原了洞窟實(shí)體與所藏文物,。

動(dòng)動(dòng)手指,,用戶便可扮演不同角色,“穿越”至晚唐,、北宋,、清末等時(shí)期,與洪辯高僧等歷史人物進(jìn)行互動(dòng),,感受洞窟營(yíng)造,、放置經(jīng)書等不同場(chǎng)景,,沉浸式體驗(yàn)敦煌文化。

“實(shí)現(xiàn)敦煌文化藝術(shù)資源在全球范圍內(nèi)的數(shù)字化共享”——在習(xí)近平總書記的勉勵(lì)下,,“數(shù)字敦煌”一步一個(gè)腳印,,正變成現(xiàn)實(shí)。

敦煌研究院文物數(shù)字化保護(hù)團(tuán)隊(duì)圖像處理人員年海麗在拼接壁畫圖像(2023年4月25日攝),。

新華社記者陳斌攝

敦煌,,中國(guó)通向西域的重要門戶。古代中國(guó)文明同來自古印度,、古希臘,、古波斯等不同國(guó)家和地區(qū)的思想、宗教,、藝術(shù),、文化在此匯聚交融。

使者張騫鑿空西域,、薩埵太子舍身飼虎,、反彈琵琶樂舞千年……歷史長(zhǎng)河奔涌,莫高窟數(shù)百個(gè)洞窟中栩栩如生的壁畫上,,留下了文明交流互鑒的鮮明印記,。

“中華文明的包容性,從根本上決定了中華民族交往交流交融的歷史取向,,決定了中國(guó)各宗教信仰多元并存的和諧格局,,決定了中華文化對(duì)世界文明兼收并蓄的開放胸懷?!痹谖幕瘋鞒邪l(fā)展座談會(huì)上,,習(xí)近平總書記話語堅(jiān)定。

只有充滿自信的文明,,才會(huì)在保持自己民族特色的同時(shí)包容,、借鑒、吸收各種不同文明,;只有心懷自信的民族,,才能在歷史潮流激蕩中屹立不倒,飽經(jīng)磨難而生生不息,。敦煌,,正是這一歷史進(jìn)程的不朽見證。

帶著這樣的包容與自信,,敦煌以開放的姿態(tài)走向未來,。

回顧敦煌學(xué)百年,從早年重文獻(xiàn),,到后來補(bǔ)史,、證史,,而今,學(xué)者們正努力更進(jìn)一步,,讓“冷門絕學(xué)”不絕,、“國(guó)際顯學(xué)”更顯。

在敦煌研究院座談時(shí),,鄭炳林向習(xí)近平總書記匯報(bào)《敦煌通史》的編寫情況,。如今,這套書已經(jīng)出版,,為敦煌學(xué)研究提供了參考。

從敦煌保護(hù)實(shí)踐中總結(jié)提煉出的相關(guān)保護(hù)理念與技術(shù),,正在走向更加廣闊的舞臺(tái),。敦煌研究院院長(zhǎng)蘇伯民說,這些理念與技術(shù)已應(yīng)用在500余項(xiàng)全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)工程中,,并開始走向吉爾吉斯斯坦等共建“一帶一路”國(guó)家,。

飽蘸歷史之墨,書寫新的歷史,。

當(dāng)流失海外的敦煌文獻(xiàn)以數(shù)字化方式回歸故里,,當(dāng)古老壁畫中的九色鹿經(jīng)由文創(chuàng)產(chǎn)品“飛入尋常百姓家”,當(dāng)《絲路花雨》的翩躚舞蹈驚艷世界,,當(dāng)“敦煌在中國(guó),,敦煌學(xué)在國(guó)外”的局面被徹底改變……“講好敦煌故事,傳播中國(guó)聲音”的期待正一步步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),,古老文脈在新時(shí)代煥發(fā)勃勃生機(jī),。

弦歌不輟,薪火相傳,。

“在新的起點(diǎn)上繼續(xù)推動(dòng)文化繁榮,、建設(shè)文化強(qiáng)國(guó)、建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明”——新時(shí)代新的文化使命召喚下,,古老的敦煌綻放青春的芳華,,為億萬中華兒女積淀著更基本、更深沉,、更持久的力量,!

文字記者:向清凱、施雨岑,、王鵬,、張欽、張玉潔

海報(bào)設(shè)計(jì):孫瑤

編輯:楊文榮,、郝曉靜,、賈伊寧,、徐金泉,戚文娟,、韓芳,、陳斌、趙婷婷,、程昊,、胡碧霞

統(tǒng)籌:何雨欣