鏡觀·回響|一以貫之的堅(jiān)持(4)

20世紀(jì)80年代,,江蘇

蘇州,、

無錫、常州等地農(nóng)民依靠自身力量發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),民營企業(yè)不斷涌現(xiàn),、發(fā)展壯大,形成了民營經(jīng)濟(jì)的“蘇南模式”,。

這是1993年在福建晉江一家鞋業(yè)公司拍攝的生產(chǎn)場景(資料照片),。以“市場調(diào)節(jié)為主,外向型經(jīng)濟(jì)為主,,股份合作制為主,,多種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展”為主要特征的“晉江模式”,為民營經(jīng)濟(jì)營造了寬松自由的發(fā)展環(huán)境,。產(chǎn)業(yè)集群促進(jìn)了民營企業(yè)間的分工協(xié)作,,實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ),,降低了生產(chǎn)成本,。政策扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力保障,。

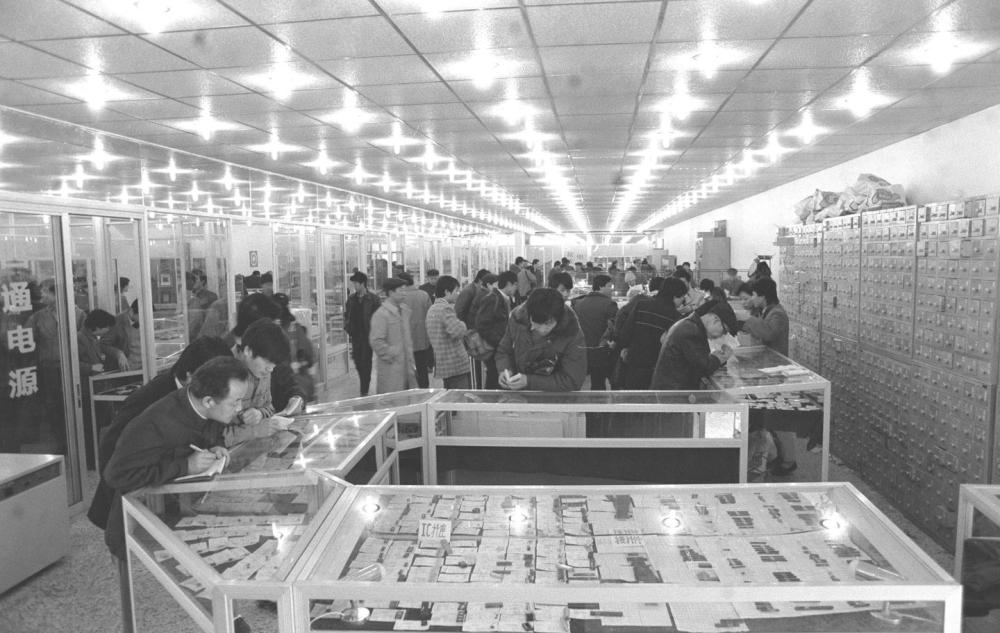

這是1988年在北京中關(guān)村電子一條街拍攝的一家公司營業(yè)大廳,。從最初的“電子一條街”發(fā)展為中國創(chuàng)新發(fā)展的一面旗幟,中關(guān)村開創(chuàng)了改革開放史上的一段傳奇,。作為第一個國家級高新區(qū),,中關(guān)村為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了技術(shù)轉(zhuǎn)化、資本對接和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的關(guān)鍵平臺,,有效激活民營經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活力,,助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)崛起,,成為民營科技企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心引擎和創(chuàng)新型國家建設(shè)的重要策源地,。