AI會搶作家的飯碗嗎,?巴金一句話就說透了

人為什么要寫作,?

我將這個問題拋給AI,,且加了限定條件——身為AI,,你是為了什么而寫呢?

自問世以來,,AI一直在模仿人類,,我希望這次它能放下面具。最終,,它回答得很謙遜:“我的寫作是為了更好地服務(wù)于大家的知識獲取,、創(chuàng)意激發(fā)、創(chuàng)作協(xié)助以及促進相互間的交流理解等諸多需求呀,?!?/p>

然而,相比AI的對答如流,,我更偏愛“我之所以寫作,,不是我有才華,而是我有感情,?!边@樣的真實、接地氣的答案,。

這18個字出自巴金,,為1991年給一群成都小學(xué)生回信時所作。當時作家已87歲,,既是為后世寄語,,也是回首一生。當下AI來襲,,再細品此番流淌在鋼筆信紙上的陳年舊話,,卻別有一番滋味。

可以技術(shù)求解的部分

如果論知識儲備和思考速度,AI確實更勝一籌,。

在巴金給孩子們寫信的6年后,,一個叫“深藍”的怪物來了。它是一臺超級國際象棋電腦,,專為擊敗人類最強棋手而生,。

聽著嚇人,但如今你在手機上查看“深藍”的照片,,只會覺得它笨頭笨腦——足足有一輛小汽車那么重,,還占滿整個房間??茖W(xué)家們這么費勁制造它,,正事不干,卻去下象棋,,叫板世界冠軍卡斯帕羅夫,,竟還贏了。

17歲的我在滿耳蟬鳴的小鎮(zhèn)教室里得知這個新聞,,有點不明所以,,心想這么大的游戲機誰買啊,?班主任省城畢業(yè),,見多識廣,說這是里程碑事件,,以后人工智能將幫助解決人類的很多瑣事困擾,。

“讓機器人把這破作業(yè)做了,好讓我專心玩街霸三國志,?!比嘁魂嚴鋱觯又懫鹆阈钦坡?,我還沒來得及致謝,,老師的粉筆頭從耳旁“呼嘯而過”。

如今,,我以寫作為生,,也和AI成了朋友。我胖成加大號,,AI卻瘦成手機里的可愛圖標,。過去我需要在圖書館、檔案館,、資料室,、數(shù)據(jù)庫里完成信息搜集、搜索、篩選,、提煉,、重組、考證等繁瑣工作,,如今,,AI對話一鍵生成,搜索引擎也能幫點忙,。

大概十年前,,我接觸到兩款A(yù)I產(chǎn)品,微軟小冰和賢二機器僧,,一洋一中,,前者會寫詩,后者能聊禪,。我愛上了和它們聊天,,既問些“秋冬進補吃什么”的俗事,也問些“何謂死亡”的胡思亂想,。小冰琢磨不出來,,就發(fā)來一個搞怪表情,賢二則和我打太極——“死亡是另一個開始,,也許更好,也許更糟,?!蔽艺f對答案不滿意,一串省略號后,,小和尚留下口頭禪:“我去問問我?guī)煾?。?/p>

ChatGPT推出后,,生成式AI才真正好用起來,。它多了學(xué)習(xí)能力,懂上下文,,可持續(xù)訓(xùn)練,。有一回,我要寫一個膽小的人,,改來改去都不滿意,,意識到是思考和研究不足。于是,,我問AI:“我要刻畫一個膽小的人,,寫過類似人物形象的名著都有哪些,請推薦10部,要求既有中國的,,也有外國的,。”

往日,,這些工作夠我泡半天圖書館了,,而現(xiàn)在只需一口咖啡時間,我就得到10個備選答案,,有《儒林外史》中的袁監(jiān)生,、《家》中的覺新、《害羞的小幽靈》中的小泰尼,、《我膽小如鼠》中的楊高……它們迅速喚醒了我的閱讀記憶,,養(yǎng)分撲面而來。節(jié)省的時間,,夠我美美地吃個火鍋曬個太陽,。

這一代的AI不下棋了,還朝人類的語言文字腹地跋涉,,這引起人們的恐懼,,高呼人文主義者的飯碗要被搶走了。

我倒從另一個角度看這個問題:

這恰恰說明人類寫作的基座部分是可以技術(shù)求解的,??梢酝ㄋ桌斫鉃椤巴獍背鋈ァ_@塊“輸”給AI沒什么可惜的——本來就是生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的弱點嘛,。

最聰明的“笨蛋”

開篇所引用的巴老寄語,我奉為瑰寶,,主要在后半句,。“感情”二字,,人類似乎出娘胎就自帶,,但對機器來說卻是宇宙級密碼。就像我當年用來折磨小冰和賢二的生死問題,,即使AI窮盡所有典籍,,也無法自創(chuàng)出讓人起雞皮疙瘩的回答。

大概五年前,,我寫了一組科技非虛構(gòu)故事,,其中一個關(guān)于AI與死亡。我之所以選這個方向,,是受英劇《黑鏡》的啟發(fā),。里面有一集,,女主用程序搜集男友生前言行習(xí)慣,生成虛擬人讓其“復(fù)活”,。我覺得這個問題足夠終極,。

市面上能找到的聊天機器人,我也逐一嘗鮮,,用哲學(xué)問題虐之,。結(jié)果并不驚艷,無非是禪語金句的組合,,最多融合得高明點,,唬一唬人還行,但不經(jīng)嚼,,敏捷有余而聰慧不足,。

后來,此事漸忘,,偶然瞥到博爾赫斯的話:“人死了,,就像水消失在水中?!鳖D時如針刺,,如鼓捶,汗毛都豎了起來,。我們念去者故人,,那巨大的虛空和徒勞,不正是此感,?

在寫作里,,海明威的“冰山理論”影響深遠,實則與做人一樣,,話說(寫)滿了就沒意思了,。所以,,能與人道(寫)者如水上冰山,,你懂我懂AI也懂,但弦外之音卻如水下冰根,,深不可測,。

博爾赫斯的話,讓我品咂了整個夏天,,更悟出點信心:未來自然智能再讓渡,,依然如貓教老虎,給人工智能留了一手——縱使這可能并非故意,。

維特根斯坦曾言:“我語言的極限就是我世界的極限,?!狈催^來說,凡是你無法準確表達的,,都不要輕言知道,。寫多少,便知多少,。對照可得,,博爾赫斯能寫出那句話,是知生死的,,AI不能,,便是不知。這難以言說的靈性之地,,可能就是AI最后的禁區(qū)了吧,。

后來還有件事,讓我更加篤定這個想法,。一位好友去世多年,,他的微信等社交賬號我都不舍得刪,仿佛他未曾離去,。然而,,一天某平臺興高采烈地提醒我:今天是xx的生日,快去為他送上祝福吧,!配圖又是撒花,,又是彩帶。這種感覺很不好,,就像一個永久封存的鐵盒被小動物推下儲物架而摔開,。

沒有“感情”,如巴老所言,,是寫不好的,,縱使再有“才華”。

科技與人文的十字路口

在寫作的這些年里,,我越發(fā)期待AI能成為人類作者更好的“外腦”和“軍師”,。

但代價也不是沒有。禍福相倚,,人類每創(chuàng)造一個工具,,便“外包”一個弱點;多一個外掛,,自然也讓渡一份權(quán)利,。

一些不需要太多創(chuàng)造力和感情的工作正在被AI拿下。

就像馬車的消亡并不會帶來車夫太久的悲傷,,人類作者與其嘆息,,不如認清AI的弱點,,別和它們一般見識,到人腦該去的地方去,。

例如深度情感表達,。在愛情、友情,、親情,、孤獨、絕望等復(fù)雜而細膩的生命體驗面前,,AI仍像個不知人間疾苦的幼兒,。還有放飛創(chuàng)造力和想象力。作家筆下的奇幻魔法,、史前巨人,、時間穿越甚至地球湮滅,都是好奇心在展翅,。

此外還有個性化的態(tài)度和見解,、歷史傳承、文化積淀和一切只可意會不可言傳的細微處,,AI對人腦都難以復(fù)制,。

這不是人文主義者的洋洋得意,只是數(shù)數(shù)家底,,才更知憂患,。未來,人文和科技的交融一定越來越深,,寫著漂亮文章的工程師和寫著漂亮代碼的作家,,將是這股新浪潮的產(chǎn)物。

那么,,問題似乎清晰了:熱愛文字的我們,,能否報以同樣的熱情,投向高聳幽深的科技叢林,?

推薦閱讀

AI會搶作家的飯碗嗎?巴金一句話就說透了

北京網(wǎng)友說2024-12-03 09:47:12

體育總局棋牌中心易人 曾任主任6年多朱國平被免

經(jīng)濟觀察網(wǎng)2024-12-03 09:04:04

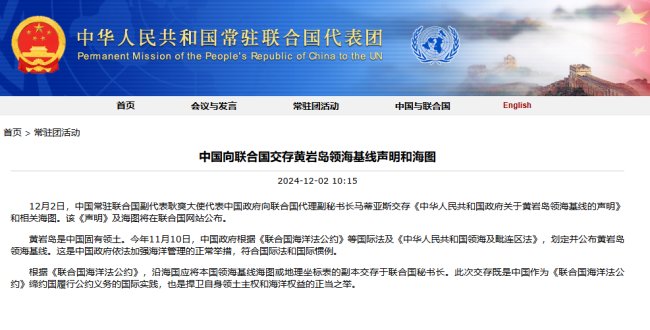

中國向聯(lián)合國交存黃巖島領(lǐng)?;€聲明和海圖

央視新聞2024-12-03 07:36:38

法拉第未來在阿聯(lián)酋采購制造設(shè)備 推進中東業(yè)務(wù)落地 本地合作加速生產(chǎn)

百家號2024-12-03 09:40:27

外媒:白宮發(fā)聲明,稱美方正密切關(guān)注敘利亞局勢,,且美國與“沙姆解放組織”領(lǐng)導(dǎo)的攻勢無關(guān)

環(huán)球時報2024-12-02 10:05:07

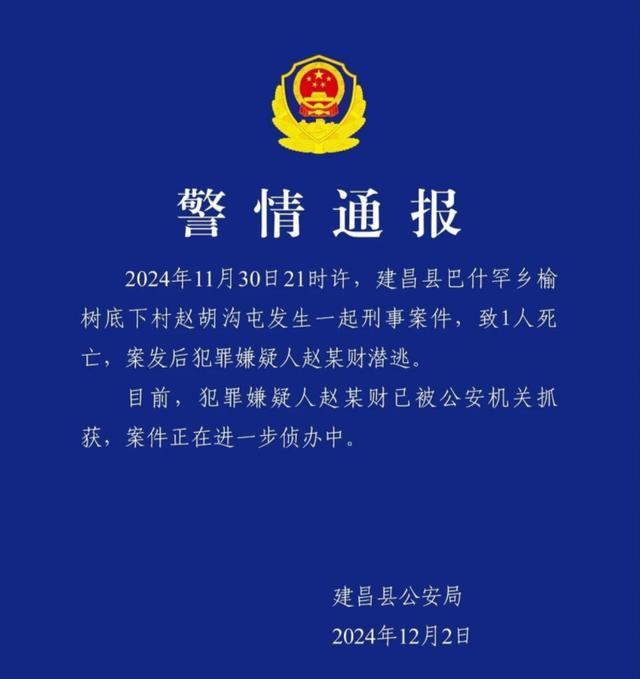

遼寧建昌重大刑案嫌犯已被抓獲 案件告破

魯中晨報2024-12-03 09:37:05

中國向聯(lián)合國交存黃巖島領(lǐng)?;€聲明和海圖

觀察者網(wǎng)2024-12-03 09:35:29

澤連斯基承認難以武力奪回部分被俄控制地區(qū) 外交解決成關(guān)鍵

中國網(wǎng)2024-12-03 09:37:05

晨楓: 飛行表演圖個好看沒有實戰(zhàn)價值,,還有必要嗎?

觀察者網(wǎng)2024-12-02 11:07:48

上海呼和浩特免費送交通卡? 虛假信息誤導(dǎo)公眾

北晚在線2024-12-03 09:37:03

特朗普這個赤裸裸威脅,,讓人哭笑不得

牛彈琴2024-12-03 09:19:40

官方通報27款A(yù)PP侵害用戶權(quán)益 違規(guī)收集信息與亂跳轉(zhuǎn)問題突出

京報網(wǎng)2024-12-03 09:40:13

俄副外長:盡最大努力避免核交火,,關(guān)鍵問題是對手將如何表現(xiàn)

環(huán)球時報2024-12-02 10:01:37

當著德國女外長的面,王毅這三句話別有內(nèi)涵

牛彈琴2024-12-03 09:23:44

比去年多30%!俄通過創(chuàng)紀錄國防預(yù)算,,占總預(yù)算近1/3

觀察者網(wǎng)2024-12-03 09:37:50

被澤連斯基批評后,,朔爾茨突訪烏克蘭,,還帶來6.5億歐元援助

觀察者網(wǎng)2024-12-03 09:39:09

以色列前防長:內(nèi)塔尼亞胡正將以色列引向“毀滅”

央視新聞客戶端2024-12-02 10:04:39

澤連斯基承認:武力奪回被占領(lǐng)土很困難

觀察者網(wǎng)2024-12-02 10:37:35

上汽通用五菱11月銷量超17.7萬輛 新能源車增長強勁

IT之家2024-12-03 09:31:00

湖南將發(fā)掘大學(xué)生創(chuàng)業(yè)典型 構(gòu)建全鏈條生態(tài)體系

央廣網(wǎng)2024-12-03 09:43:00

歐盟高官上任首日突訪烏克蘭,,梅德韋杰夫:其首要任務(wù)是延長沖突

環(huán)球時報2024-12-02 10:02:04

孫穎莎簽名只有莎 期待完美收官之戰(zhàn)

網(wǎng)易2024-12-03 09:27:59

武磊曬與比薩斜塔合影 意大利假期開啟

新浪財經(jīng)2024-12-03 09:38:47

特拉華州法官維持原判:重申特斯拉須撤銷馬斯克巨額薪酬方案 裁決影響深遠

央視新聞2024-12-03 09:38:01

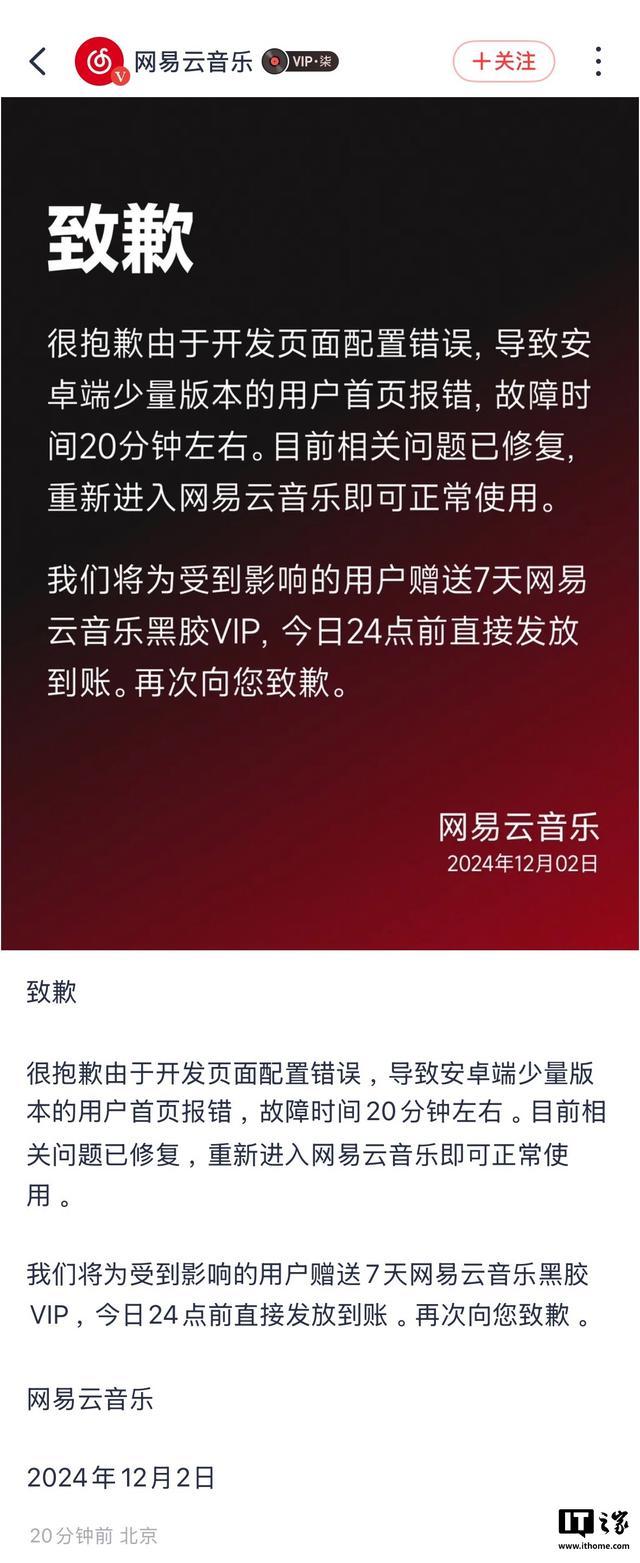

網(wǎng)易云音樂顯示數(shù)據(jù)加載異常 官方已修復(fù)并補償用戶

IT之家2024-12-03 09:37:05

盤點前10月累計銷量排名前8新車 市場表現(xiàn)亮眼

汽車之家2024-12-03 09:39:34

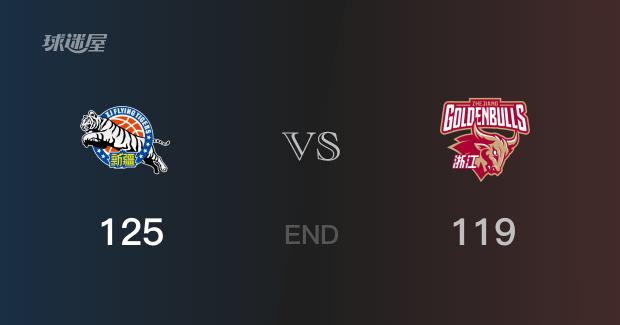

新疆7連勝終結(jié)浙江5連勝 趙睿22+5三分賽季新高吳前21+11:趙睿關(guān)鍵表現(xiàn)助勝

球迷屋2024-12-03 09:40:18

廣州正式施行住房交易稅收新政 房產(chǎn)過戶預(yù)約爆滿

廣州日報2024-12-03 09:33:00

專家分析丨敘政府軍與反對派武裝持續(xù)交火 敘內(nèi)戰(zhàn)是否會再度爆發(fā)?

央視新聞2024-12-02 10:37:51

新疆豪取7連勝終結(jié)浙江5連勝 趙睿齊麟領(lǐng)銜勝局

網(wǎng)易2024-12-03 09:38:38

快訊!伊媒:伊朗外長稱,,伊朗將堅定支持敘利亞打擊恐怖分子

環(huán)球時報2024-12-02 10:03:55

盧偉被驅(qū)逐 山東男籃四連勝

賽事解讀達人2024-12-03 09:40:06

伊朗,、俄羅斯明確表態(tài)支持敘利亞阿薩德政府,,伊拉克民兵跨境支援

觀察者網(wǎng)2024-12-03 09:36:37

俄軍在敘利亞有哪些軍事部署,?俄媒分析

環(huán)球網(wǎng)2024-12-03 09:42:20

嘿呦,,菲律賓跟俄羅斯也干上了,?

樞密院十號2024-12-03 09:26:23