【砥礪奮進的五年·深度貧困地區(qū)脫貧攻堅在行動】產(chǎn)業(yè)扶貧的“綏德實踐”

原標題:產(chǎn)業(yè)扶貧的“綏德實踐”

【砥礪奮進的五年·深度貧困地區(qū)脫貧攻堅在行動】

在國家精準扶貧和脫貧攻堅的戰(zhàn)略布局中,,作為國家呂梁地區(qū)特困片區(qū)縣,、全國扶貧開發(fā)重點縣和全省旅游產(chǎn)業(yè)扶貧重點縣,民歌《三十里鋪》的故鄉(xiāng)——陜北綏德,,如何發(fā)力,、破局?

“以黨建為引領,,以產(chǎn)業(yè)為依托”,,這是綏德給出的答案。為推進產(chǎn)業(yè)扶貧工作,,近年來,,綏德縣成立了由縣委書記、縣長負總責,,常務副縣長分管扶貧的領導機制,,實行脫貧攻堅“周調(diào)度、月推進,、半年考評”制度,,確保了脫貧攻堅各項目標任務的有序推進,形成了全縣齊抓共管的大扶貧格局,。2016年,,綏德被陜西省委、省政府評選為“扶貧績效考核優(yōu)秀縣區(qū)”,。

“一地生四金”

“機制在于探索,,模式在于創(chuàng)新,。只有因地制宜選對產(chǎn)業(yè),才能種下‘福根’,,栽下‘搖錢樹’,。”綏德縣委書記李永奇的話擲地有聲,。

在脫貧攻堅實踐中,,綏德立足實際,把產(chǎn)業(yè)扶貧作為貧困人口脫貧不返貧的堅實支撐,,大力發(fā)展以山地蘋果,、核桃、紅棗,、芝麻蜜香瓜,、養(yǎng)殖、文化旅游,、特色小吃為主的本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),,初步形成“一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,。

同時,,為了實現(xiàn)長期穩(wěn)定脫貧,縣里還以產(chǎn)業(yè)促創(chuàng)業(yè)和就業(yè),,推動資源變資本,,資金變股金,農(nóng)民變股東,,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)探索出了長效機制。

崔家灣鎮(zhèn)綠源生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)是一家集吃,、住,、游、娛,、購為一體的鄉(xiāng)村旅游企業(yè),。去年以來,園區(qū)與所在地崔家灣鎮(zhèn)趙家洼,、張山等村子的貧困戶實行產(chǎn)業(yè)結對幫扶,,按照“政府補貼、貧困戶認領,、公司管理,、利益共享”的原則,打造“六借六還”“兩優(yōu)先”和“一機制”的幫扶模式,。

張山村貧困戶張少尉,,正是靠著“六借六還”中的“借雞還蛋(雞)”模式有了穩(wěn)定收入——這一模式是由綠源生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)對貧困戶養(yǎng)殖蛋雞、肉雞,按照仔雞的成本,,政府產(chǎn)業(yè)補貼一部分,,其余由園區(qū)墊支,園區(qū)統(tǒng)一向貧困戶免費配送雞苗,,簽訂養(yǎng)殖收購協(xié)議,,雞蛋、土公雞由園區(qū)以保護價回收,,養(yǎng)殖期滿退還園區(qū)墊付的本金,。園區(qū)還無償提供技術服務,并統(tǒng)一給養(yǎng)殖戶購買保險,。

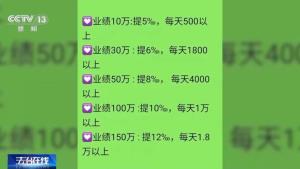

據(jù)綠源生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)負責人劉治國介紹,,“六借六還”圍繞六個產(chǎn)業(yè)幫扶,除了“借雞還蛋(雞)”外,,還有“借布還物”“借仔還豬(肉)”“借苗還果”“借樹還果”“借地還林”,。“兩優(yōu)先”就是優(yōu)先安排貧困戶進公司務工,,優(yōu)先安排貧困戶接待來園區(qū)寫生的藝術家,、美術學院學生,由公司確定指導價格,,貧困戶按規(guī)定收取相關費用,。“一機制”就是探索建立“企業(yè)+合作社+貧困戶”利益聯(lián)結機制,,以土地經(jīng)營權流轉“獲租金”,,將扶貧資金入股企業(yè)“變股金”,就地打工“掙薪金”,,盤活土地等資源入股企業(yè)“分現(xiàn)金”,,實現(xiàn)“一地生四金”。

綏德縣政府扶貧辦主任劉樹雄介紹,,綠源的幫扶模式,,只是綏德縣產(chǎn)業(yè)扶貧的一個縮影。近年來,,綏德縣各級各類扶貧單位咬定“扶貧”“脫貧”不放松,,創(chuàng)造和積累了許多行之有效、具有長效機制的產(chǎn)業(yè)幫扶模式,,受到貧困戶,、企業(yè)和黨委政府認可。

變劣勢為優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

產(chǎn)業(yè)是增收致富的根本和“搖錢樹”,。針對貧困戶普遍缺資金,、缺技術,、沒能力承擔風險等現(xiàn)狀,綏德縣把精準扶貧工作的著力點放在了產(chǎn)業(yè)這個“根”上,。

“陜北山地蘋果是生態(tài)農(nóng)業(yè),,是黃土高坡的特色產(chǎn)品,是蘋果中的極品,?!睋?jù)國家蘋果產(chǎn)業(yè)技術體系崗位專家、陜西省現(xiàn)代蘋果產(chǎn)業(yè)體系首席專家趙政陽介紹,,陜北地區(qū)自然條件得天獨厚,,所產(chǎn)的蘋果品質(zhì)優(yōu)于國家制定的鮮果標準。

近年來,,綏德縣委,、縣政府不斷推進山地蘋果的產(chǎn)業(yè)化進程,使其逐步成為貧困人口增收致富的支柱產(chǎn)業(yè)之一,。

綏德縣義合鎮(zhèn)閆家渠村有249戶726人,,家家戶戶有果園,果園面積達1700多畝,,年產(chǎn)量近200萬公斤,,年產(chǎn)值600多萬元。經(jīng)過不斷探索,、實踐,,閆家渠村形成了“支部+合作社”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,推動蘋果產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展,。2016年,,閆家渠村蘋果產(chǎn)業(yè)收入人均達7100元,占人均純收入的60%以上,。村支部書記馬子強告訴記者:“今年果樹掛果比去年多,,按照每斤2.3元來賣,個別農(nóng)戶家庭收入10萬元都不成問題,!”

在大力推進山地蘋果產(chǎn)業(yè)的同時,綏德縣還大力發(fā)展核桃等其他優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),,有力地拓寬和推動了貧困戶的脫貧致富,。

長期以來,綏德縣滿堂川鎮(zhèn)圪針灣村村民守著青山綠水卻無法致富,,縣鎮(zhèn)村各級干部通過多方考察調(diào)研,,科學分析后,敲定利用荒坡地發(fā)展核桃種植,,并結合綏德縣產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展思路,,制定了核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,,確定建設萬畝優(yōu)質(zhì)核桃示范園。

2012年,,圪針灣村支書曹東生帶頭流轉土地,,栽植了500畝核桃。同時,,他還積極發(fā)動村組黨員干部走村串戶,,宣傳政策,發(fā)動群眾種植核桃,。曹東生告訴記者,,在核桃示范園建設過程中,政府幫扶萬畝核桃示范園硬化了生產(chǎn)道路,、給農(nóng)民技術培訓,、提供農(nóng)藥、建設灌溉設施,、提供苗木和化肥等,。通過土地“流轉、入股,、代管”的經(jīng)營方式,。目前,核桃示范園已流轉土地2560畝,,入股1860畝,,代管1620畝,農(nóng)戶直接管理8640畝,。2016年底,,戶均核桃單產(chǎn)收入達3800元。

現(xiàn)在,,綏德的核桃種植面積已達10萬畝,,涉及全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)160多個村。

“目前,,我縣重點從點菜式扶持,、務工扶持、配股扶持,、培訓扶持,、創(chuàng)業(yè)扶持、電商扶持,、借還扶持和光伏扶貧8種扶持模式上做足文章,,建成了龍頭企業(yè)、合作社,、中小創(chuàng)新和電商企業(yè)600多家,、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)59個,,形成了以省級園區(qū)為支撐,市,、縣級園區(qū)為依托的三級園區(qū)集群發(fā)展格局,,以及種、養(yǎng),、加,、銷一體化園區(qū)建設體系,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,,產(chǎn)業(yè)引領作用日益凸顯,。”綏德縣縣長姬躍飛說,。

(本報記者 張哲浩 楊永林 本報通訊員 張東紅)