抗疫中的社區(qū)書記 凌晨4點多穿過安靜的廣渠路

4月29日,,北京11區(qū)全員核酸檢測的第三天,。

凌晨四點,,鬧鐘準時叫醒了陳淑鳳,屋里漆黑一片,,靜悄悄的,。這一覺只睡了四個多小時,遠不夠緩解前一天的疲勞,,醒來后更疲憊了,。

在床上稍微醒了醒神,不能太久,,時間是奢侈品,,這一刻尤其如此。簡單洗漱后,,背上包,,騎上電動車,從灣子街道的家里出發(fā),,沿著廣渠路一直往東,,去向她工作的東城區(qū)體育館路街道法華南里社區(qū)。凌晨的廣渠路,,很寬闊,,很安靜,但陳淑鳳對此并不陌生,。

法華南里社區(qū)書記陳淑鳳,。新京報記者王巍攝

最忙的時候,同時做很多件事情

早晨六點,,法華南里東門的核酸檢測點正式開始工作,,醫(yī)生到崗了,社區(qū)工作者到崗了,,志愿者們也到崗了,。作為社區(qū)書記,陳淑鳳要安排每一個人的工作,,有的學生志愿者比較內(nèi)向,,維持秩序的時候不敢開口,她帶著一遍遍喊,,直到把嗓子“喊開”了,。

趕著上班的年輕人們,已經(jīng)排起了長隊,,有人著急,,難免暴躁一點兒。陳淑鳳告訴所有工作人員,不能和他們爭執(zhí),,這時候,,快速、順利才是最重要的,,而安撫比爭吵更有效,。

作為社區(qū)書記,陳淑鳳要操心做核酸的所有事情,。新京報記者王巍攝

在外人看來,,核酸檢測很簡單,但真正在現(xiàn)場工作的,,才知道有多少瑣碎的工作,。有人掃不了健康寶,要幫助掃碼,,有人隨地吐痰,,要隨時清理消殺,志愿者一小時換一撥人,,每換一次都要叮囑一次……

各種各樣的電話隨時都會打進來,,有詢問工作進度的,有關(guān)于大數(shù)據(jù)核查的,,還有各種社區(qū)原本的工作,。

沒有時間一項項去查,所有的資料都記在腦子里,,張嘴就要能說出來,,每個電話都要耗費很長時間,,有時候,,必須一邊打電話,一邊維持秩序,、輔助醫(yī)生、解決現(xiàn)場的問題,。

早晨八點多,,上班的年輕人漸漸少了,新一撥的檢測者到來,,有社區(qū)居住的老人,,也有附近上班的人。隊伍最長的時候,,幾乎要繞整個小區(qū)一圈,。社區(qū)工作者、志愿者們,每隔20米就要安排一個人,,提醒排隊的人保持秩序和距離,。

200多個上門檢測,每一個都要跟緊

上午九點多,,排隊的人終于少了,,陳淑鳳找機會回到社區(qū)辦公室,吃了一罐八寶粥,,順便給手機充會兒電,。

最復雜的工作從這時候開始了,社區(qū)里有200多位居家隔離的,,大多是密接,、次密接人群,還有三天兩檢的臨時居家隔離者,,他們的核酸檢測,,都要上門進行。居家的人們,,情緒更加敏感,,陳淑鳳他們更要注意工作方法,“居家的人,,心里本來就有點兒發(fā)毛,,更不能刺激他們,工作要特別小心,?!?/p>

一位老人拿著手機找到陳淑鳳,他愛人做完手術(shù)不久,,還不能下床,,他來詢問,是否需要檢測,,答案是肯定的,,陳淑鳳帶著醫(yī)生,到他的家里為他們檢測,。類似情況的還有一家,,陳淑鳳留下了對方的電話,約定下午五點上門檢測,。

三天以來,,核酸檢測無疑是社區(qū)最重要的事情,但并不意味著,,其他的工作停滯了,。做檢測的空隙中,,總會有各種各樣的社區(qū)事務(wù)出現(xiàn)在陳淑鳳的面前。一位老人在排隊的時候,,詢問醫(yī)保的事情,,陳淑鳳為此打了很多電話,核實老人的醫(yī)療信息,,詢問醫(yī)保報銷的流程,。

時間被扯成細小的碎片,又毫無規(guī)律地拼接在一起,,每一分鐘,,都有不同的事情在進行。這位老人的問題,,斷斷續(xù)續(xù)花了半個上午,;這位老人,也等了半個上午,,看著陳淑鳳在無數(shù)瑣碎的答復中,,一點點湊出他需要的信息。臨走的時候,,老人跟她說謝謝,。陳淑鳳不知道對方的問題是不是解決了,她只是覺得,,做了,,要比不做好。

來檢測的人少了,,就去新開個檢測點吧

手機的電量,,一次次減少又充上,從來沒有真正充滿過,。電話不斷地打進來,,群里的新信息提醒,一直在叮叮咚咚地響,。有時候,,陳淑鳳還要抽空發(fā)一兩條信息,提醒大家核酸檢測的時間,,盡管每天都會在群里公布一遍,但她仍擔心,,有人忘了檢測,。

這幾天,核酸檢測是社區(qū)書記陳淑鳳最重要的事情,。新京報記者王巍攝

“應(yīng)檢盡檢”,,是抗疫的基本要求,。統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以告訴他們,有多少人檢測了,,還有誰沒有檢測,,但統(tǒng)計數(shù)據(jù)不能代替陳淑鳳他們,去提醒和敦促社區(qū)的居民們及時檢測,。

在路邊的時候,,陳淑鳳會問每一個路過的人,核酸做了嗎,?并且還會告訴他們,,這里可以免費做。有社區(qū)里熟悉的居民路過,,和陳淑鳳打招呼,,陳淑鳳的回應(yīng)只有一句,核酸做了嗎,?

下午一點多,,排隊的人不多,抽了個空,,陳淑鳳回社區(qū)辦公室吃了點兒東西,,很快又回到檢測點。這個小區(qū)門口的檢測點,,社區(qū)居民們都很熟悉,,大部分應(yīng)該檢測的都已經(jīng)檢測過了。人手短暫地富裕了起來,,陳淑鳳他們決定,,設(shè)一個檢測的分點,就設(shè)在天壇東門的對面,,那里是十字路口,,往來的人多,檢測的人應(yīng)該也多,。

檢測分點的準備特別簡單,,除了必備的檢測工具外,只有一張小小的長條桌,,一個紅色的標牌,,標牌上寫著“免費核酸檢測”幾個字,這些東西一輛電動三輪車就拉走了,。陳淑鳳和幾個同事,、志愿者,跟在三輪車后面走,。從原本的檢測點到分點的位置,,步行大約10分鐘,。這10分鐘,成了陳淑鳳一天中,,最大的一塊閑暇碎片,,盡管中間還有電話打進來,但至少可以不用同時做別的事情,。

到了十字路口,,社區(qū)員工們搬下桌子,放在路邊,。幾個人分工合作,,有人準備布置棉棒、采樣管,,有人安放消毒酒精,、標牌。陳淑鳳拿了一卷透明膠帶,,把一個大塑料袋黏在桌子的一側(cè),,用來扔采樣留下的廢棄物。

陳淑鳳幫著社區(qū)員工布置新的監(jiān)測點,。新京報記者王巍攝

凌晨的廣渠路,,她很多年前就走過

盡管沒有帳篷,但熟悉的采樣管,、熟悉的藍色防護服,,還是讓人們輕易地明白,這里是做什么的,。陳淑鳳他們的準備還沒做完,,已經(jīng)有人在排隊了,有人一言不發(fā),,自動排在后面,,有人會問一句,然后再去排隊,。

疫情進入第三個年頭,,核酸檢測、打疫苗,、掃健康碼,,這些抗疫的流程,所有人都已經(jīng)熟悉了,。陳淑鳳他們帶的小擴音器響起的時候,,檢測的隊伍已經(jīng)排了很長。

排在最后的是兩位老人,,一位坐在輪椅上,,另一位推著輪椅。陳淑鳳幫忙推著輪椅,,方便他們檢測,,檢測后,再送他們離開,。

陳淑鳳幫助坐輪椅的老人,。新京報記者王巍攝

社區(qū)里老人多,坐輪椅來的也不少,,每一位都需要特別照顧,,這是常規(guī)的服務(wù)流程。還有非常規(guī)的,,比如檢測的第一天,,4月26日,北京下雨,,他們給每一位老人打傘,,方便他們掃碼、檢測,。

下午五點,,陳淑鳳回到社區(qū),參加一個不能缺席的工作會議,,會議很簡短,。隨后,她還要回到檢測點,,一直到晚上八點,,一天的檢測才算結(jié)束。之后,,她還要安排第二天的任務(wù),,處理社區(qū)里的事情。

根據(jù)前兩天的情況,,陳淑鳳大約會一直忙到夜里十點多,,才能騎車回家,然后把自己扔在沙發(fā)上,,再也不想動了,。這段時間,兒子和丈夫會照顧她,,督促她趕緊洗漱,、休息。然后,,在第二天凌晨,,她再次穿過空曠的廣渠路,,開始新一天的工作。

這不是她第一次凌晨走在廣渠路上,,在社區(qū)工作了20多年,,陳淑鳳有過兩段類似的經(jīng)歷,上一段,,是2003年非典的時候,。只是每一次,她都匆匆忙忙地騎車路過,,來不及回味那漸漸消散的星光,。

新京報記者周懷宗

推薦閱讀

施小琳當選中共成都市委書記

新華網(wǎng)2022-04-29 21:51:02

衛(wèi)星看中國丨第二期:聯(lián)通世界的中國擔當

新華社2022-04-29 20:51:07

沈曉明當選中共海南省委書記

新華網(wǎng)2022-04-29 19:51:00

俄羅斯紅場閱兵舉行夜間彩排 大批先進坦克登場

海外網(wǎng)2022-04-29 10:39:12

普京警告以光電速度回擊西方干預,,意味著什么?

?直新聞2022-04-29 09:24:57

拜登首次亞洲行,第一站為什么選擇這個國家,?

直新聞2022-04-29 09:26:45

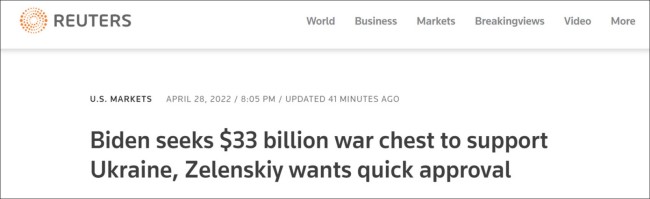

拜登要求國會追加330億美元對烏援助:我們沒錢了

觀察者網(wǎng)2022-04-29 09:47:27

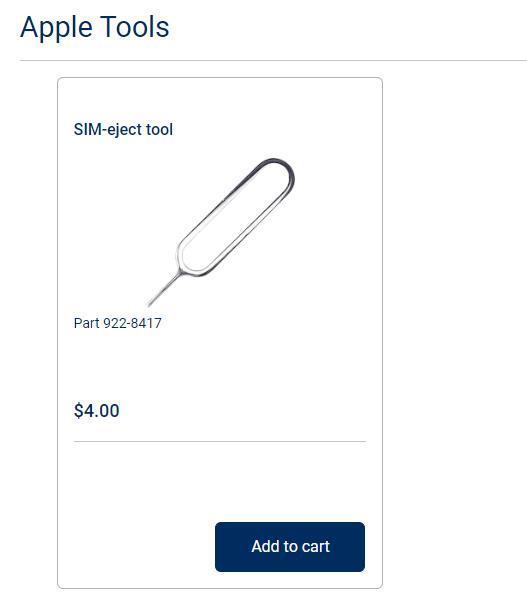

蘋果上線自助維修服務(wù) SIM卡針賣26元 明碼標價自愿購買

瀟湘晨報2022-04-29 15:39:38

22歲美國雇傭兵赴烏參戰(zhàn)死亡,如今連尸體都沒找到

觀察者網(wǎng)2022-04-29 17:45:46

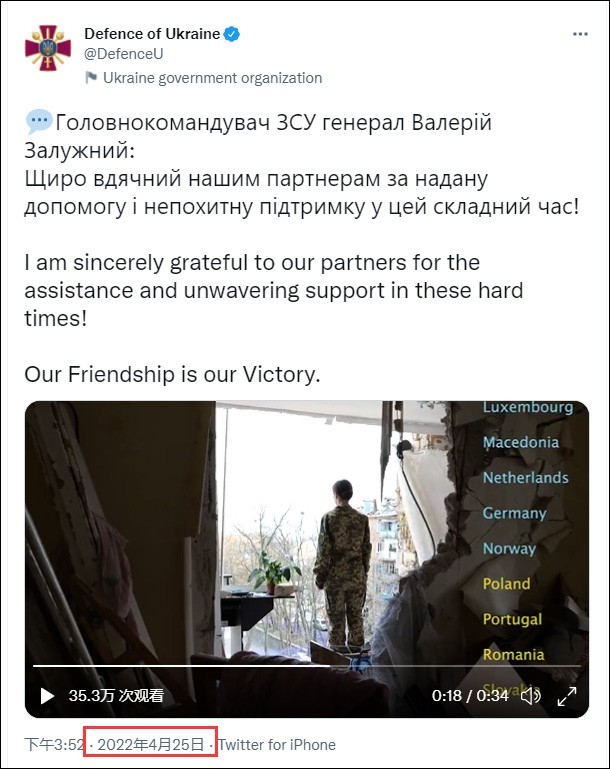

烏克蘭“感謝”視頻改了兩遍,,補上日本不帶韓國

觀察者網(wǎng)2022-04-29 09:39:37

初步判斷長沙倒塌樓內(nèi)有人員被困 湖南消防:現(xiàn)場陸續(xù)有人被救出

湖南消防2022-04-29 16:30:29

俄官員:烏克蘭在馬里烏波爾建有秘密酷刑中心

海外網(wǎng)2022-04-29 08:39:05

長沙一6層樓倒塌 救援直擊:附近有人去世 搭設(shè)靈堂

央廣網(wǎng)2022-04-29 16:02:57

日本作出前所未有動作 汪文斌質(zhì)問:北約要搞亂亞太

補壹刀2022-04-29 10:33:46

青海致7死2傷交通事故監(jiān)控公布:司機對路況不熟操作不當造成事故

新京報2022-04-29 16:17:34

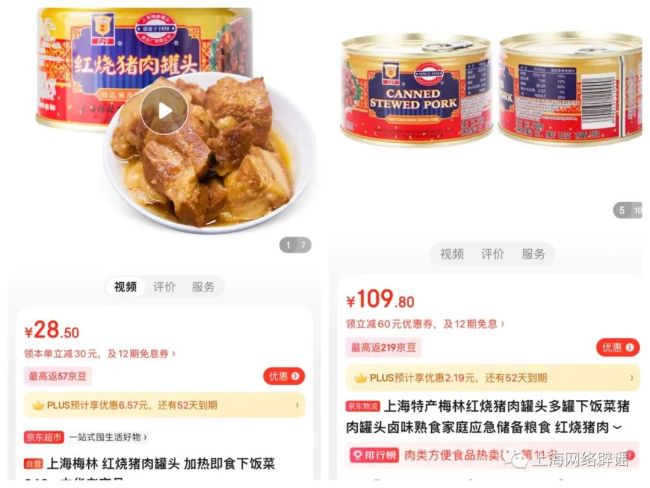

上海保供物資里有狗糧?官方辟謠:是豬肉罐頭

上海辟謠平臺2022-04-29 16:05:06

媒體批防疫上交鑰匙是胡來,,這是保護人還是折騰人?

海外網(wǎng)2022-04-29 15:19:33

特朗普:美國正被愚蠢的人管理 猛烈抨擊總統(tǒng)拜登

北京日報2022-04-29 14:44:55

特朗普自創(chuàng)社交媒體發(fā)文:我回來了 曾表態(tài)拒回推特

光明網(wǎng)2022-04-29 14:37:04

妻子舉報丈夫騙國家資金還拋棄妻女 男子回應(yīng):不認可,,正起訴離婚

陜西法制網(wǎng)2022-04-29 15:35:22

美國防部報告:美軍阿富汗遺棄了70億美元軍事裝備

觀察者網(wǎng)2022-04-29 16:39:09

日媒:迷信“武力遏制”將把日本拖入險境

參考消息2022-04-29 14:15:26

聯(lián)合國秘書長到訪基輔:安理會完全失敗了

觀察者網(wǎng)2022-04-29 09:32:12

必須警惕,,北約的黑手果然伸向中國周邊了!

牛彈琴2022-04-29 09:19:23

澤連斯基獲邀參加G20峰會,,外交部回應(yīng)

觀察者網(wǎng)2022-04-29 09:37:14

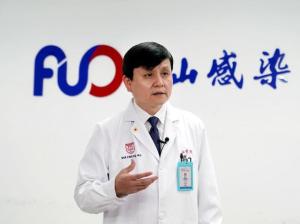

張文宏談不明原因兒童肝炎:每年都有 今年有點怪

光明網(wǎng)2022-04-29 14:42:13

中國移動回應(yīng)亂碼短信:聯(lián)通山東分公司系統(tǒng)升級測試所致

光明網(wǎng)2022-04-29 16:32:41

江蘇蘇康碼實現(xiàn)一屏多碼 實現(xiàn)健康碼核酸疫苗聯(lián)查

光明網(wǎng)2022-04-29 14:34:26

頓涅茨克武裝:亞速鋼鐵廠內(nèi)或有加拿大退役將軍

央視網(wǎng)2022-04-29 16:21:34

淺談美國戰(zhàn)區(qū)導彈防御系統(tǒng)

2022-04-29 18:35:41

蘋果SIM卡針賣26元 網(wǎng)友:這個定價很蘋果

中國經(jīng)濟周刊2022-04-29 14:40:35

日本政府批準自衛(wèi)隊援烏物資運輸計劃

參考消息2022-04-29 08:41:10

官方回應(yīng)寧波海域現(xiàn)抹香鯨尸體:目前鯨魚尸體還未找到

和訊網(wǎng)2022-04-29 22:44:04

受多重利好消息影響,,滬指重回3000點!

重慶晨報2022-04-29 15:12:33

美軍展示F22最新重磅圖 機體多重升級,!

網(wǎng)易軍事2022-04-29 10:04:51