詩歌有話說丨共賞中秋月人間話團圓(2)

唐代詩人王建的這首《十五夜望月》膾炙人口,。寥寥數(shù)筆,,就把人們帶入一個月明人遠,、思深情長的唯美意境,。那揮之不去的“鄉(xiāng)愁”和孤獨感,,讓古今游子實現(xiàn)了心境上的契合,。

詩中提到的桂花,,常與月亮一起,成為思鄉(xiāng)的“情感代言人”,。八月十五,,玉露生涼、丹桂飄香,,與高掛天宇的明月清輝遙相呼應,,天上人間,,完美組合。

唐代詩人皮日休在《天竺寺八月十五日夜桂子》中將桂花飄落比作嫦娥賜予人間的禮物,。在閩臺地區(qū)至今依然保留有“待月華”的習俗,。此外,由于古代科舉鄉(xiāng)試設在八月,,稱為秋闈,。參加鄉(xiāng)試的學子都在八月以折桂喻意中舉。因此,,折桂互贈,,也成為了中秋的習俗之一,寄托了人們美好的祝愿,。

透過蘇軾的詩句,麥芽糖和酥油的香甜,,與中秋夜的月華,,一同穿越千年,映照在今人心間,。一塊圓圓的月餅,,不僅寄托著中國人的無限親情鄉(xiāng)情,也蘊涵著豐富的文化內(nèi)涵,。如今的月餅樣式品類繁多,,有廣式、蘇式,、潮式等等,,不管是哪一“流派”的月餅,中國人吃的不光是味道,。一輪圓月下,,全家老少圍坐在一起,把月餅切割成塊,,再分而食之,,這樣才有了團圓的滿足。

蘇軾的這幾句詞之所以能成為經(jīng)典,,是因為它擊中了中國人心中最柔軟的部分,。月亮不會永盈不虧,人無法永聚不散,,但我們能做到的,,就是珍惜此時此刻的相聚與美好。

家和萬事興,,中華民族歷來重視家庭,。因為家國同構(gòu),,早已成為中華兒女深入骨髓的信仰。正所謂“天下之本在國,,國之本在家”,。國家富強,民族復興,,最終要體現(xiàn)在千千萬萬個家庭都幸福美滿上,。

那么,今晚,,就著月光,,你會吟誦“明月幾時有”,還是“舉杯邀明月”,,亦或是“月是故鄉(xiāng)明”,?無論是哪一首,我們都希望“海上生明月,,天涯共此時”,,即便相隔千里,也能共沐月光,,盡享幸福與美滿,。

統(tǒng)籌:吳煒玲

朗誦:吳煒玲、陳兵

制作:新華FM工作室

新華社音視頻部

推薦閱讀

喜迎二十大丨自豪,,我和我的“手撕鋼”

新華社2022-09-10 16:51:08

敦煌壁畫里的古人中秋圖鑒

新華社2022-09-10 16:51:05

看,!這是山里娃小詩中的老師

新華社2022-09-10 16:51:02

導盲犬為保護主人掉進窨井,獲救后第一時間跑向主人身邊

人民視頻2022-09-10 11:12:28

中國軍演是又一次“黑船事件”,?日本這個“磚家”你真敢噴

樞密院十號2022-09-10 09:47:56

記者探訪瀘定縣震后安置點 受災群眾吃上武警官兵送來的月餅

中國軍視網(wǎng)2022-09-10 16:22:50

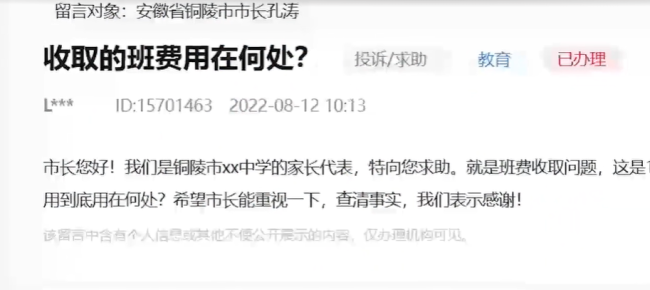

官方回應高中一個班收8萬班費:征得全體家長同意,,收支不經(jīng)過班級老師

人民網(wǎng)2022-09-10 10:51:17

又一病毒來襲,紐約州進入災難緊急狀態(tài)

觀察者網(wǎng)2022-09-10 17:42:52

拜登為英特爾工廠開工站臺 又提到了中國 對華“科技鐵幕”能否如愿,?

環(huán)球時報2022-09-10 13:13:45

貴陽花果園19歲女子墜亡 警方通報:已排除刑事案件可能

中國網(wǎng)2022-09-10 14:31:31

90后教師結(jié)婚騎老式自行車迎親 網(wǎng)友:真的好浪漫啊

人民網(wǎng)2022-09-10 16:43:45

中印兩軍開始脫離接觸 專家:自2021年2月份以來的又一進步

環(huán)球時報2022-09-10 10:46:48

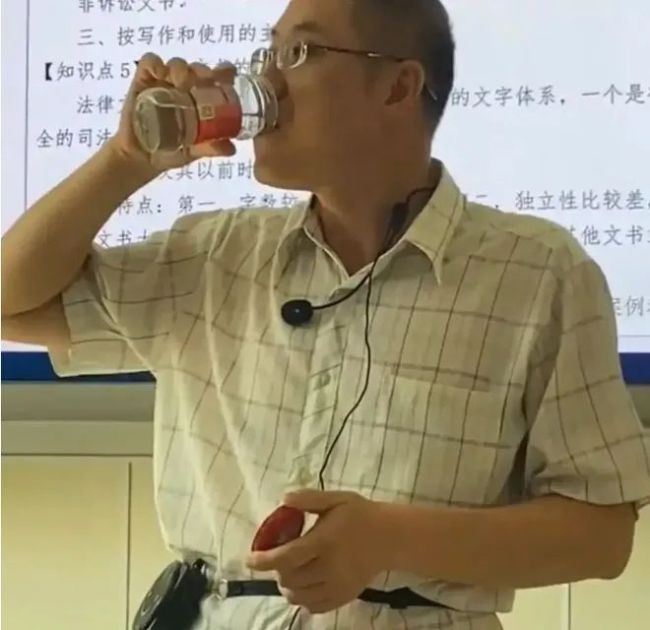

大學老師用老干媽瓶子喝水為何會走紅,?

新京報2022-09-10 16:53:12

武契奇:不投降,!塞爾維亞萬歲,!

環(huán)球網(wǎng)2022-09-10 15:10:09

厲害了,!山東一村莊出了300余名教師,、50余名博士研究生

齊魯壹點2022-09-10 16:04:39

布林肯秘訪基輔,,有三個特殊之處

長安街知事2022-09-10 10:39:03

美國非法制裁“涉疆企業(yè)”的幫兇 挖出來了!

補壹刀2022-09-10 11:44:42

張定宇決定捐贈遺體用于漸凍癥研究 稱剛開始的時候很絕望

新黃河客戶端2022-09-10 14:05:22

土耳其軍艦??恳陨?雙方能重回“蜜月期”嗎?

澎湃新聞2022-09-10 10:23:12

3歲萌娃不愿上自己家族的幼兒園 網(wǎng)友:果然不管去什么幼兒園都會哭啊

梧桐Video2022-09-10 09:08:16

蘋果要用中國芯片,?美國反華議員果然“氣炸”

環(huán)球網(wǎng)2022-09-10 16:36:52

阿根廷主持人開香檳慶祝英女王去世 網(wǎng)友:多少有點過分

騰訊新聞2022-09-10 09:02:43

別買了,,今年你買的陽澄湖大閘蟹可能是假的,!

游俠網(wǎng)2022-09-10 13:38:02

普京:西方正在失敗,,而亞洲擁有未來

觀察者網(wǎng)2022-09-10 10:30:28

美國重回“制造業(yè)立國”,,中國需警惕!

直新聞2022-09-10 10:52:39

烏軍大規(guī)模反攻,,俄軍向哈爾科夫派出增援部隊

參考消息2022-09-10 16:30:47

劉畊宏一口氣跑了21公里直言很開心

快科技2022-09-10 14:37:45

朝鮮火炮有多強,?為何西方炒作俄羅斯計劃采購

直新聞2022-09-10 12:33:57

現(xiàn)在的印度,,相當于中國的哪一年,?

觀察者網(wǎng)2022-09-10 10:07:08

男子地震時放棄逃生拉閘泄洪救人:一命換幾百命,,我必須去做!

人民網(wǎng)2022-09-10 08:54:00

外媒:印度航母為何比不上中國航母?

環(huán)球時報2022-09-10 09:56:22

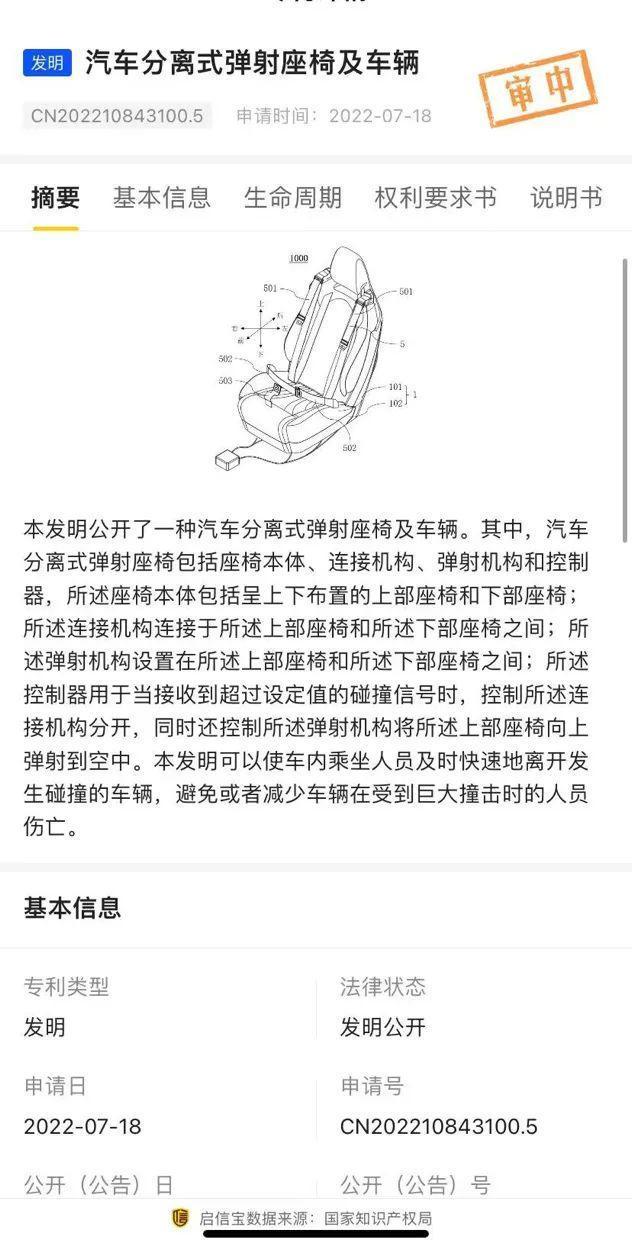

奇瑞"彈射座椅"專利曝光:車禍時可將人彈射到空中,!

每日經(jīng)濟新聞2022-09-10 15:58:36

拜登為英特爾工廠開工站臺 又提中國 中方:任何打壓都阻擋不了中國的發(fā)展

環(huán)球網(wǎng)2022-09-10 13:25:05

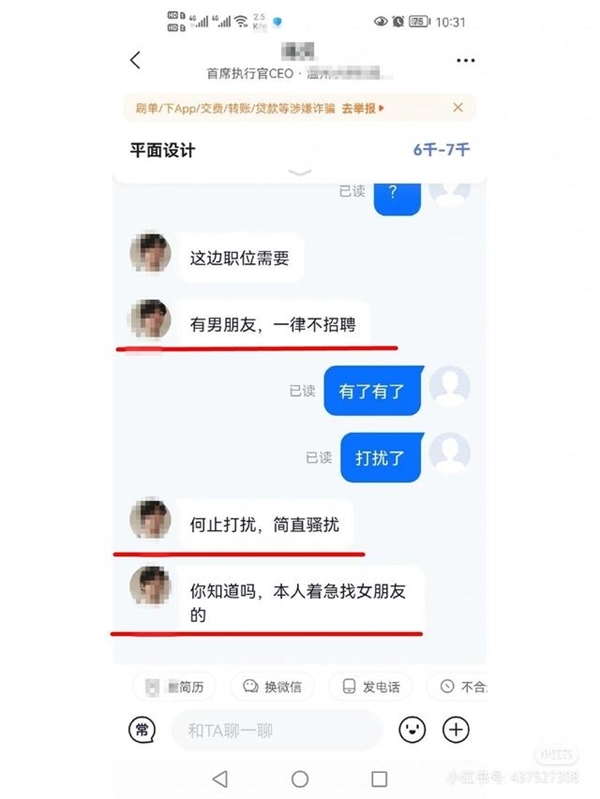

女子求職被告知有男朋友一律不招 相關崗位已被招聘平臺下架

快科技2022-09-10 16:10:06

父母均為博士 女兒學業(yè)壓力大輕生 網(wǎng)友:盡力而為,,就算做不到也不要輕生

西部決策2022-09-10 09:38:50