尋蹤禹跡,在中國南北地理分界線上

新華社合肥7月5日電題:尋蹤禹跡,在中國南北地理分界線上

新華社記者李亞彪陳尚營劉美子

北半球的夏天,,白晝來得特別早。

太陽從涂山東邊露出臉龐,。山南,淮河邊,,安徽省蚌埠市的禹會村也正半夢半醒,。

村民們大多還沒有出門,杜康佳卻已背著無人機,、全站儀,、三腳架等考古測繪工具來到村口,。晨光淡淡地灑在他的脖頸上,,讓黝黑的皮膚格外閃亮,像光滑的青銅器表面一樣,。

這位小伙子和同伴們要趁著白天最熱的時段到來前,,完成當(dāng)天的禹會村遺址考古測繪任務(wù)。

這是6月16日拍攝的安徽省蚌埠市禹會村遺址祭祀?yún)^(qū)燒燎遺跡復(fù)原展示,。新華社記者劉美子攝

20世紀末出生的杜康佳正參與的考古工作,與21世紀中國考古學(xué)界最關(guān)注的課題之一——夏文化研究密切相關(guān),。

考古學(xué)者認為,,夏朝是中華民族歷史記憶中王朝國家的起點,夏朝建立者啟的父親禹和涂山有多重關(guān)聯(lián),。

《左傳》記載,,“禹合諸侯于涂山,執(zhí)玉帛者萬國”,。司馬遷在《史記》中則寫到,,“夏之興也以涂山”。史書還稱,,禹在涂山娶妻,,并誕下兒子啟。

涂山在哪里,?早些年考古界有不同推測,,并無定論。

如今,禹會村遺址似乎提供了越來越多的線索,??脊虐l(fā)現(xiàn)讓夏商周斷代工程首席科學(xué)家、北京大學(xué)教授李伯謙等專家認為,,史書中禹會諸侯的涂山就在這里,。

禹會村北面就有一座山,山名就叫涂山,。涂山海拔盡管只有300多米,,卻在一望無際的淮北平原上十分顯眼。

登臨涂山山頂,,可以望見西側(cè)的荊山,。兩山間,千里淮河穿流而過,。

從安徽省蚌埠市涂山山頂可以望見西側(cè)的荊山(6月16日攝)。兩山間,,淮河穿流而過,。荊涂二山隔河對峙的區(qū)位地貌與大禹“劈山導(dǎo)淮”的治水傳說相符。新華社記者李亞彪攝

“民間有大禹‘劈山導(dǎo)淮’的治水傳說,,與今天荊涂二山隔河對峙的區(qū)位地貌相符,。”中國社會科學(xué)院考古研究所安徽工作隊領(lǐng)隊張東博士說,,“考古發(fā)現(xiàn)則增添了更為豐富的實物資料,。”

禹會村考古始于2007年,。自此,,這座北緯32度線上的普通小村不再默默無聞。

在禹會村多輪規(guī)模性考古發(fā)掘中,,一座內(nèi)城規(guī)模至少18萬平方米,、外城規(guī)模至少50萬平方米的古城遺址一點點顯露其本來面目,引發(fā)考古界的極大關(guān)注,。

這是6月16日拍攝的安徽省蚌埠市禹會村遺址核心現(xiàn)場一角。新華社記者陳尚營攝

“這些發(fā)現(xiàn),,勾勒出4000多年前當(dāng)?shù)厝丝诩ぴ?,開始筑城并集中生活的歷史進程?!睆垨|說,。

遺址現(xiàn)場最引人注目的,,是地面上排列的、好似巨型腳印的35個柱洞,。禹會村遺址公園負責(zé)人寇魏等業(yè)內(nèi)人士認為,,這些柱洞可能是諸侯聚會時插旌旗所用。

柱洞開挖于高臺之上,,臺基上還分布有燒祭面,、祭祀溝、祭祀坑等,?!斑@是很有趣的發(fā)現(xiàn),我們推測這里曾舉行過大型集會,、祭祀或宴饗活動,。”張東說,。

在時間上,,碳14測定結(jié)果、出土的鬼臉鼎足等極具龍山文化特征的器物,,均顯示禹會村遺址年代和禹所處的時代相符,。

“這里所表現(xiàn)出來的種種遺跡特征,與史書記錄和民間傳說相印證,?!弊钤鐜ш爮氖掠頃蹇脊诺闹袊缈圃嚎脊叛芯克芯繂T王吉懷認為,,禹會村應(yīng)該是4000年前禹會諸侯的地方,。

顧名思義,禹會村的村名也喻意著其所承載過的歷史,。不過,,當(dāng)?shù)厣狭四昙o的村民說,村名是祖祖輩輩傳下來的,,難以溯源,。

研究人員注意到,北魏時期《水經(jīng)注》中記載的禹墟與今天禹會村的方位吻合,,為這個小村莊與遠古文明的聯(lián)系提供了佐證,。

學(xué)界認為,作為中華文明探源工程的一部分,,禹會村考古價值也許遠不止于此,。

流經(jīng)禹會村的淮河是中國南北地理分界線。歷史上,,獨特的地理區(qū)位讓南雨北雪,、南船北馬,、南稻北麥、南秀北雄在此匯聚交融,,各種文化也在這里被消化,、被吸收、被沉淀,。

這是6月16日在安徽省蚌埠市禹會村遺址考古科研基地拍攝的文物標本庫房。新華社記者劉美子攝

禹會村考古研究基地庫房中,,擺放著各類初步修補,、拼合的出土器物?!八鼈兗扔悬S河流域文化特征,,也有長江流域文化特征。中國南北文化的交流和融合在4000年前已相當(dāng)頻繁,?!睆垨|說。

文化交融讓禹會諸侯的歷史更加清晰,,也預(yù)示著此后夏王朝的誕生,。“我們很自信,,中華文明的連續(xù)性,、創(chuàng)新性、統(tǒng)一性,、包容性在這里均有體現(xiàn),。”蚌埠市文體旅局文物科科長郭全說,。

為了激勵后人,,作為中國治水歷史上最著名的代表性人物,包括蚌埠在內(nèi)的中國很多地方每年都有紀念禹的盛大節(jié)日,。

對這種紀念活動,,也有人認為“治水者或許不是禹”。而張東認為,,這種爭議可以暫時擱置,。

張東說,事實上,,中國人把對無數(shù)代治淮人物和企盼大河安瀾的情感寄托,,都濃縮到了禹一個人身上。我們紀念的也許不是哪一個人,,而是一種精神,,而這才是中華民族最需要傳承的,。

近年來,一項總投資超過50億元人民幣的淮河治理工程在蚌埠市啟動,,生態(tài)修復(fù)和文明復(fù)興在這條河流的兩岸同時發(fā)生著,,禹的后人正一代代把接力棒傳遞下去。

推薦閱讀

高溫下的堅守——山西能源保供一線見聞

新華網(wǎng)2023-07-05 17:21:13

法治課代表|獲取個人信息,這些法律邊界要知道,!

新華網(wǎng)2023-07-05 16:21:02

孩子暑假怎么過,?超實用“暑期計劃指南”速收藏,!

新華網(wǎng)2023-07-05 11:21:01

拜登要“協(xié)防臺灣”,?美軍司令表示傻子才不擔(dān)憂中國火箭軍:可隨時擊沉美航母

神鳥知訊2023-07-05 15:01:09

女子結(jié)婚前男友隨禮5000引發(fā)夫妻關(guān)系危機 網(wǎng)友:這是故意的吧

小菌班長2023-07-05 17:29:25

前助手爆料:特朗普在海湖莊園餐廳展示機密文件 從不尊重機密信息

2023-07-05 16:38:51

烏總統(tǒng)稱烏對美沒秘密:我與CIA局長的溝通永遠在幕后

2023-07-05 11:50:50

粉絲稱網(wǎng)貸為蔡徐坤應(yīng)援 卻陷入了返還高利息的困境

描花試意初2023-07-05 17:37:01

歐盟日本連續(xù)簽署,“中國需高度警惕”

環(huán)球網(wǎng)2023-07-05 15:12:53

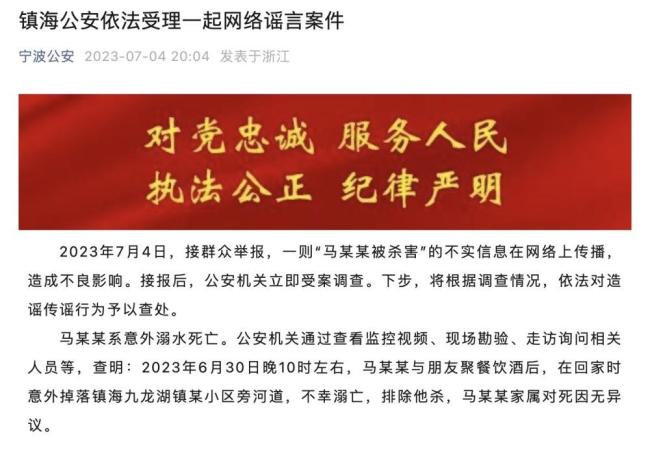

網(wǎng)傳“房產(chǎn)中介因搶單被殺害”,,浙江寧波警方辟謠:系意外溺水死亡

北青網(wǎng)2023-07-05 17:30:12

殲-15,、殲-16低空貼海飛行 臺退將嘆:解放軍駕駛員訓(xùn)練已到實戰(zhàn)

中國臺灣網(wǎng)2023-07-05 14:51:58

烏官員談不買中國無人機:不能購買中國任何產(chǎn)品!

中青網(wǎng)2023-07-05 11:46:01

俄媒:普京稱,全球地緣政治矛盾越來越尖銳,,安全形勢惡化

環(huán)球網(wǎng)2023-07-05 11:09:28

85歲兒媳給106歲婆婆送西瓜吃 一口一個娘讓人羨慕

中工網(wǎng)2023-07-05 17:34:44

扎波羅熱核電站告急,?烏稱俄將引爆核電站 俄媒:北約峰會前烏方要對核電站下手

紅星新聞2023-07-05 13:46:15

臺媒:解放軍26架次軍機、4艘次軍艦在臺海周邊活動

中國臺灣網(wǎng)2023-07-05 13:16:45

丈夫打牌妻子在邊上喂飯 這可能就是愛情應(yīng)有的樣子吧

2023-07-05 17:32:30

澤連斯基喊話拜登:現(xiàn)在就邀請烏克蘭加入北約,這很重要,!你是“決策者”

每日經(jīng)濟新聞2023-07-05 13:59:32

日媒:日本計劃最早8月實施核污水排海

海外網(wǎng)2023-07-05 15:47:36

給小學(xué)捐10英鎊紅酒義賣 "最富首相"蘇納克被嘲

看看新聞2023-07-05 14:03:26

女生穿馬面裙去畢業(yè)典禮 希望在畢業(yè)之際留下最“國風(fēng)”的特別回憶

北晚在線2023-07-05 17:38:59

15分鐘內(nèi)發(fā)生三起爆炸!美國警方懸賞捉拿襲擊者

中國新聞網(wǎng)2023-07-05 13:13:21

梧州男子與城管發(fā)生沖突 男子持械砸車后襲擊城管隨后城管脫衣后抱摔該男子

中國網(wǎng)2023-07-05 17:32:49

一官員私放在押人員被起訴 通報背后有新背景

上觀2023-07-05 17:14:21

女子回應(yīng)為患病外公洗澡 希望掙一點零花錢補貼家用

成都商報2023-07-05 17:41:45

女子半夜走158步嚇壞母親 原來是拍蚊子

光明網(wǎng)2023-07-05 17:26:15

外媒:馬克龍稱,,法國騷亂“高峰期”已過,但仍要保持謹慎

環(huán)球網(wǎng)2023-07-05 11:28:01

一路走好,!老人勇救祖孫三人溺亡 村民自發(fā)舉條幅送別

新湖南2023-07-05 17:40:01

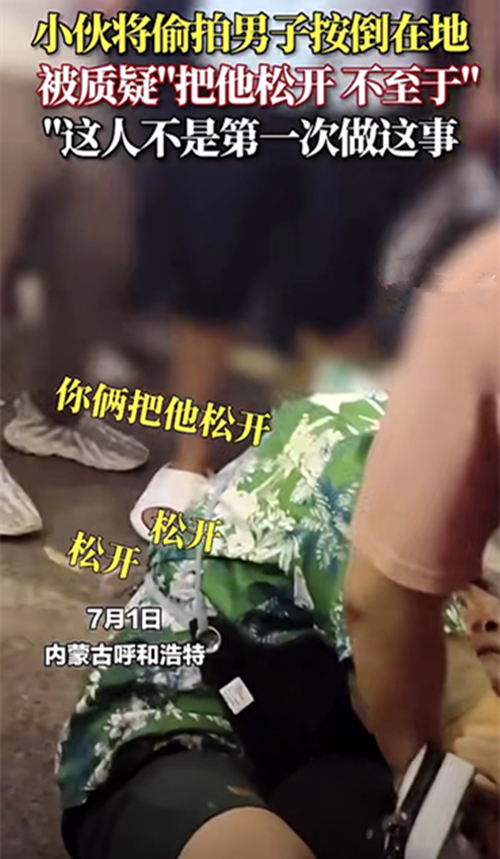

男子偷拍被小伙按倒在地,圍觀路人說松開他,,不至于,,被小伙怒懟

阿飛的希望2023-07-05 17:25:57

井柏然方澄清小號傳聞 明確表示這個賬號并非井柏然本人,。

文娛小妖2023-07-05 17:34:39

男童被鎖車內(nèi)父母心疼玻璃不愿砸 路人砸車救人反被指責(zé)

中國新聞周刊2023-07-05 17:23:47

網(wǎng)友稱《玉骨遙》里任敏撞臉王祖藍,,太丑配不上肖戰(zhàn),,毀了整部劇

劇精彩2023-07-05 17:37:37

仁愛礁方向,菲律賓開始集結(jié),,小馬科斯確實很怕,,中國真動手拖船

劉慶彬2023-07-05 14:11:20

10億歐元,!騷亂致法國多個行業(yè)損失慘重

直新聞2023-07-05 13:34:57

四川一包子店債務(wù)糾紛引發(fā)的驚悚暴力事件

阿彌勒佛說2023-07-05 17:33:18