特寫:在文化傳承間穿針引線

一架繡繃、一縷絲線,、一枚鋼針,,一襲旗袍的蘇繡代表性傳承人盧建英,7月6日上午,,在蘇州平江路一間小店里,,埋首錦緞上手指翻飛,仿佛要將滿頭青絲也繡進(jìn)作品里,。

盧建英身后,,一幅亂針繡的《貓》栩栩如生?!斑@是和我母親一起完成的,,她把蘇繡教給我,我也要傳給我的女兒,?!彼f。

作為中國四大名繡之一,,蘇繡擁有2000多年歷史,,是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),已成為世界辨識中國的鮮明文化藝術(shù)符號,。

盧建英家中幾代都做蘇繡,。8歲隨祖母學(xué)針法,13歲跟母親學(xué)繡貓,,15歲受邀到蘇州刺繡博物館參與集體創(chuàng)作……從事刺繡30多年,,她的一雙巧手幾乎沒有停歇。

“人有一股精神,,繡出的東西才能有精神,。”摘下眼鏡,,盧建英的眼里閃著光,。每天工作10個小時,她的腦子如高速馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)——多細(xì)的線,、鋪陳幾層,、什么顏色,、何種針法……

精工細(xì)作的蘇繡作為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的組成部分,是江南文化綿延傳承的生動載體,。盧建英這樣的匠人前赴后繼,,讓文化載體愈發(fā)生動。

由平江路西行20多公里,,太湖之畔的鎮(zhèn)湖街道是全國最大的蘇繡生產(chǎn)和銷售中心,,集聚8000多名繡娘。太湖與姑蘇古城水陸交匯,,讓蘇繡浸潤源遠(yuǎn)流長的江南水韻,,更借助水運(yùn)流布全國、驚艷世界,。

7月6日,,盧建英在蘇州平江路的工作室內(nèi)刺繡。新華社記者李博攝

盧建英專工難度較高的仿古畫繡,,已有上百件作品被美術(shù)館收藏,。從繡品到藝術(shù)品,絲線經(jīng)過她的創(chuàng)造成為藝術(shù)珍品,。許多人誤以為仿古畫繡只是模仿復(fù)制,。盧建英的每一幅繡品卻要經(jīng)歷三次創(chuàng)作:品析古畫,手工描圖,,劈絲綴線,。

推薦閱讀

瞰蘇州|與時偕行最江南

新華社2023-07-06 20:51:01

公安部積極構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全綜合防控體系

新華網(wǎng)2023-07-06 20:21:04

大美長江|一江青綠映江淮

新華社2023-07-06 18:51:01

云南一民房起火致6死涉及兩戶人家 具體起火原因調(diào)查中

一抹浮塵入繁華2023-07-06 23:12:33

臺媒曝費(fèi)玉清病情惡化 昏迷半個月暴瘦24斤 疑似私生子現(xiàn)身

眼前一亮八卦2023-07-06 23:59:27

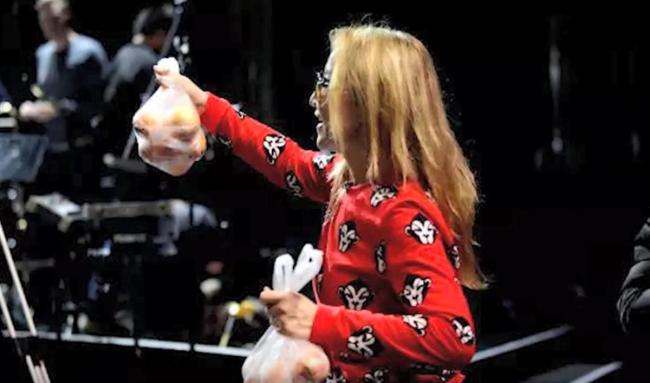

李玟曾幫街頭老人賣橙子 老人得知去世消息淚流滿面

極目新聞2023-07-07 00:09:46

俄媒公布搜查普里戈任住所和辦公室畫面:發(fā)現(xiàn)假發(fā),、武器等

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 15:53:13

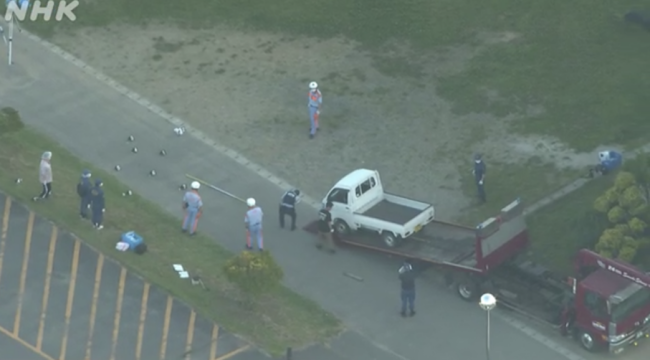

日本多名學(xué)生被卡車撞傷 肇事司機(jī)被逮捕涉嫌殺人未遂

環(huán)球網(wǎng)2023-07-07 00:16:43

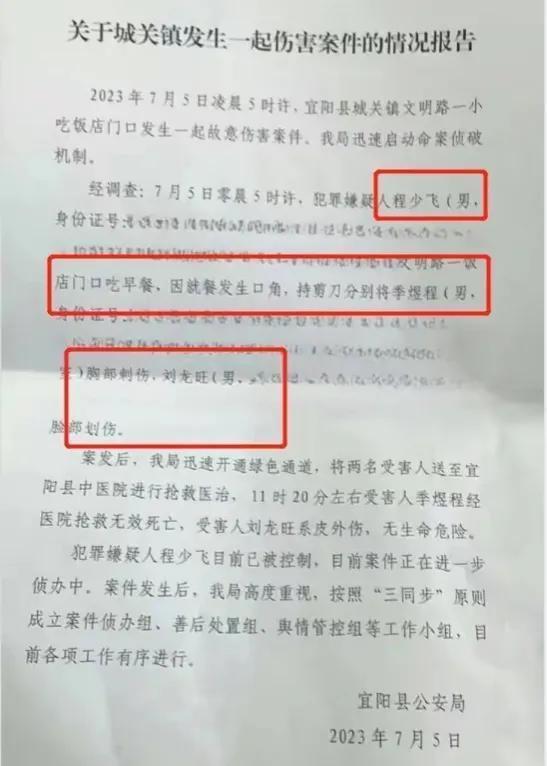

河南宜陽發(fā)生一起命案!兩男子起爭執(zhí)致1人死亡 嫌疑人已被抓獲

愛深夜的藝術(shù)家2023-07-06 23:27:00

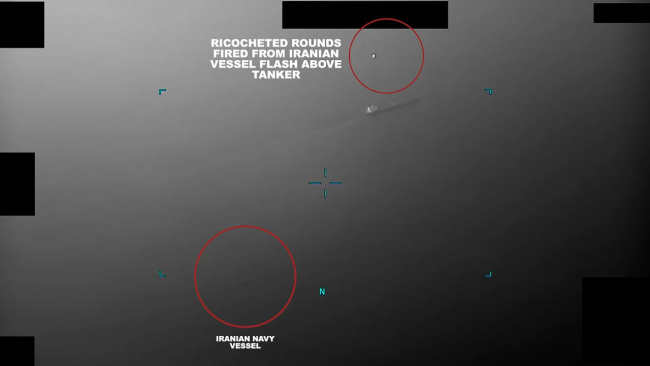

美軍聲稱伊朗試圖扣押兩艘油輪還開槍,,伊朗否認(rèn)

觀察者網(wǎng)2023-07-06 17:41:14

美國防部稱未來將派戰(zhàn)略核潛艇訪韓國,,外交部:表示關(guān)切!

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 16:01:06

韓軍完成朝鮮衛(wèi)星殘骸打撈,,研判無軍事效用

觀察者網(wǎng)2023-07-06 17:07:34

我軍兩棲打擊群首次進(jìn)入西太,,形成兩面夾擊,可隨時登陸臺島東部

東方點(diǎn)兵2023-07-06 16:22:14

故宮談家長帶娃隨地小便:對此事高度重視 正在核實中

奈奈說教育2023-07-06 23:21:02

烏克蘭官員:烏軍過去幾天的反攻“極具成效”

澎湃新聞2023-07-06 14:35:55

介休官方再通報男孩遭欺凌事件 對多個問題進(jìn)行回應(yīng)

光明網(wǎng)2023-07-06 23:48:46

安徽景區(qū)兩車過河被沖走 工作人員:曾有人勸阻 司機(jī)不聽勸

光明網(wǎng)2023-07-06 23:06:26

伊朗加入上合組織,,第一件事就是“去美元化”,還有10國排隊入群

3號防務(wù)視野2023-07-06 14:37:55

感人一幕,!男孩主動給高空作業(yè)工人送去西瓜解暑 工人開心道謝

獨(dú)木王朝2023-07-06 23:39:10

驚險,!小男孩誤吞飛機(jī)模型玩具 緊急送醫(yī)48小時后轉(zhuǎn)危為安

光明網(wǎng)2023-07-06 23:34:35

貪污8870萬元!落馬貪官謝計來今日受審當(dāng)庭認(rèn)罪

新京報2023-07-06 23:25:02

離譜!浙江一村資產(chǎn)500萬下是困難戶 網(wǎng)友:重新定義“困難戶”

青島市北融媒2023-07-06 23:51:26

馬克龍向240多名市鎮(zhèn)長講話:恢復(fù)持久秩序是絕對優(yōu)先事項,!

環(huán)球時報2023-07-06 15:41:24

外交部:菲海警船未經(jīng)中方允許擅闖仁愛礁附近海域,,中國海警船依法執(zhí)法

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 17:06:08

俄羅斯唯一航母或于明年年底恢復(fù)服役

新華網(wǎng)2023-07-06 16:59:22

全球105個都被安插了!美媒曝光美國“影子警察”

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 15:00:04

白宮內(nèi)驚現(xiàn)可卡因!誰帶進(jìn)去的引發(fā)猜測,,80歲拜登保持沉默

譯言網(wǎng)2023-07-06 15:36:26

美國佛州海灘淺水區(qū)驚現(xiàn)鯊魚,,數(shù)十名游泳者慌亂逃跑,海灘安全主管:幾乎每天可見,,不必十分警惕

極目新聞2023-07-06 17:29:43

中國兵器工業(yè)集團(tuán)發(fā)布聲明:有不法分子冒用公司領(lǐng)導(dǎo)身份進(jìn)行詐騙

極目新聞2023-07-07 00:05:04

美俄軍機(jī)在敘利亞上空相遇,美軍司令指責(zé)俄軍戰(zhàn)機(jī)干擾美軍無人機(jī)

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 16:51:42

俄羅斯花滑運(yùn)動員特魯索娃要來北京了,,將與普魯申科在國家體育館上演夢幻冰秀

九派新聞2023-07-06 15:49:33

氣憤,!非法網(wǎng)站現(xiàn)中學(xué)女廁畫面 百名女學(xué)生上廁所被偷拍

很講武德2023-07-07 00:07:20

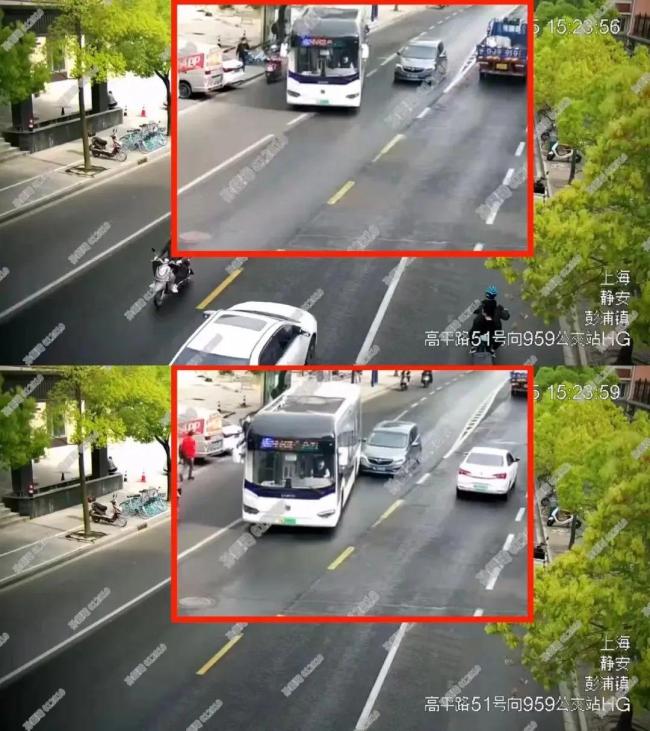

連續(xù)17天一司機(jī)碰瓷8輛公交車 詐騙2萬元被警方批捕

文匯網(wǎng)2023-07-06 23:45:32

白宮發(fā)現(xiàn)可卡因,,特朗普:真有人相信是拜登和亨特以外的人用的嗎,?

環(huán)球網(wǎng)2023-07-06 15:38:26

又是抑郁癥,!25歲女網(wǎng)紅服藥輕生被救 已有多次自殺行為

自在的大胡子登2023-07-07 00:19:12