鹽堿地里話豐產(chǎn)

新華社濟南10月4日電 題:鹽堿地里話豐產(chǎn)

新華社記者賈云鵬

站在山東省德州市慶云縣中丁鄉(xiāng)徐家村的海水稻試驗田邊,陣陣秋風(fēng)夾雜著稻香撲面而來,。揪下幾粒水稻,,用牙咬了幾下,李明海激動地說:“照目前長勢看,,畝產(chǎn)1000斤問題不大?!?/p>

“這片地之前是撂荒的鹽堿地,,蘆草和堿蓬遍地都是,就是不長莊稼,?!崩蠲骱J切旒掖妩h支部書記,對村里的耕地情況熟悉得很,。多年來,,受海水倒灌影響,村里不少土地鹽堿化,每年投入不少,,但糧食產(chǎn)量不及好地的四分之一,,為此村里沒少費腦筋。2022年,,在縣,、鄉(xiāng)推動下,徐家村與青島市海水稻研發(fā)中心建立聯(lián)系,,開始試種耐鹽堿海水稻品種,。

慶云縣地鄰渤海,是典型的海浸區(qū),,縣域面積501平方公里,,其中苦水區(qū)面積242平方公里,占全縣總面積的近半,,鹽堿化耕地5萬多畝,,尤其徐園子鄉(xiāng)、嚴(yán)務(wù)鄉(xiāng),、崔口鎮(zhèn)等鹽堿地集中連片分布,,地堿水咸,土地貧瘠,,糧食產(chǎn)量低且不穩(wěn)定,。“出村往外瞧,,一片白面瓢,,神仙來種地,難拿二成苗”,,曾是當(dāng)?shù)夭簧俎r(nóng)民對鹽堿地的形象描述,。

這些“不養(yǎng)人”“沒人要”的荒地,如今漸漸變身豐收沃野,。前不久,,嚴(yán)務(wù)鄉(xiāng)姜屯村的千畝高粱喜獲豐收,畝產(chǎn)超400公斤,。捧著紅紅的高粱穗,,62歲的種糧大戶姜立全喜不勝收?!暗兀€是那塊地,,過去打不了多少糧食,,如今豐收又高產(chǎn)。”

20世紀(jì)80年代以來,,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民為了在鹽堿地上種出莊稼,,利用“高抬田、深挖溝”傳統(tǒng)排堿模式改良土地,,土壤鹽堿化問題雖有所改善,,但由此帶來農(nóng)田小溝渠縱橫、土地細(xì)碎化問題,,影響了適度規(guī)模經(jīng)營和大型機械化作業(yè)需要,。

這幾年,慶云縣對鹽堿地進(jìn)行綜合整治,,通過改種降堿,、科技排堿、整地改堿等方式改良鹽堿地,,同步推進(jìn)“小田變大田”,,改善鹽堿地的農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件,提高糧食綜合生產(chǎn)能力,。

推薦閱讀

國寶畫重點丨真香!來看7000年前水鄉(xiāng)先民的食譜

新華社2023-10-04 16:51:01

新華視點|手藝人的堅守與傳承

新華社2023-10-04 16:21:05

秀我中國|房琪·少林寺——“中”的理念

新華社2023-10-04 15:21:01

170件武器裝備亮相韓國大閱兵,韓媒:數(shù)量眾多,,堪稱世界頂級的較少

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 11:31:25

10月1日,,華春瑩連發(fā)11組對比照片,,意味深長

觀察者網(wǎng)2023-10-02 18:33:12

2024年被稱為寡婦年 是什么意思,?

百家號2023-10-04 19:10:20

angelababy與愛馬仕總監(jiān)合照 太高調(diào)引網(wǎng)友不滿

百家號2023-10-04 18:58:37

在黃巖島拆中國的浮動屏障?菲律賓謊言被拆穿

樞密院十號2023-09-28 10:29:16

特朗普被裁定財務(wù)欺詐 特朗普在他的“真實社交”網(wǎng)站上重申,,他沒有什么可自責(zé)的

參考消息2023-09-28 13:16:50

網(wǎng)友曬國慶返程后備箱 五花八門啥都有,,有人直接把雞鴨掛車上

百家號2023-10-04 19:01:44

男子偶遇兩只野生羚牛 提醒:偶遇野生動物不要追趕,謹(jǐn)防意外發(fā)生

陜西都市快報微博2023-10-04 19:00:11

網(wǎng)傳舅媽大鬧外甥婚禮 喜事變鬧劇

百家號2023-10-04 19:05:03

俄黑海艦隊司令接受采訪 他稱艦隊正堅定執(zhí)行任務(wù)

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 15:08:22

家長指責(zé)老師社媒消極 山東網(wǎng)友的回復(fù),,值得深思

今日頭條2023-10-04 19:03:28

俄羅斯考慮效仿中國禁止進(jìn)口日本水產(chǎn)品,日方稱:沒有科學(xué)依據(jù)

環(huán)球網(wǎng)2023-10-02 18:35:30

曝杰倫格林考慮離開CAA 預(yù)計未來幾周做決定

直播吧2023-10-04 19:05:52

飯店老板陷假訂餐騙局 因百份佛跳墻訂單損失11萬

荔枝新聞2023-10-04 19:07:25

俄方談APEC峰會不邀請普京 美方此舉“令人遺憾”

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 11:13:30

美媒稱特朗普或于10月2日出席開庭陳述

央視新聞客戶端2023-10-02 18:02:23

高速開始迎來返程高峰 部分路段交通運行壓力突出

北京日報2023-10-04 19:08:38

馬來西亞總理談5G計劃 華為將能更有效參與

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 15:07:59

女子舉報100多臺車違章 網(wǎng)友:“做了我不敢做的事”

百家號2023-10-04 19:11:51

游客爬山拍照不慎踩空 這些拍照姿勢不要做

南海公安2023-10-04 18:54:01

2男子詐騙在英華人被抓 套近乎認(rèn)老鄉(xiāng),,謊稱挖到金元寶要寄回國

九派新聞2023-10-04 18:55:58

烏克蘭女兵拿到新軍裝 “向北約標(biāo)準(zhǔn)看齊”

參考消息2023-09-28 11:12:22

29名士兵喪生,!尼日爾宣布全國哀悼三天

網(wǎng)易2023-10-04 19:01:12

王大雷為失利致歉:感謝43000名球迷的支持 會調(diào)整好心態(tài)面對后續(xù)比賽

直播吧2023-10-04 19:02:51

俄羅斯:為鞏固對歐洲的控制,美國炸毀“北溪”

觀察者網(wǎng)2023-09-28 10:40:07

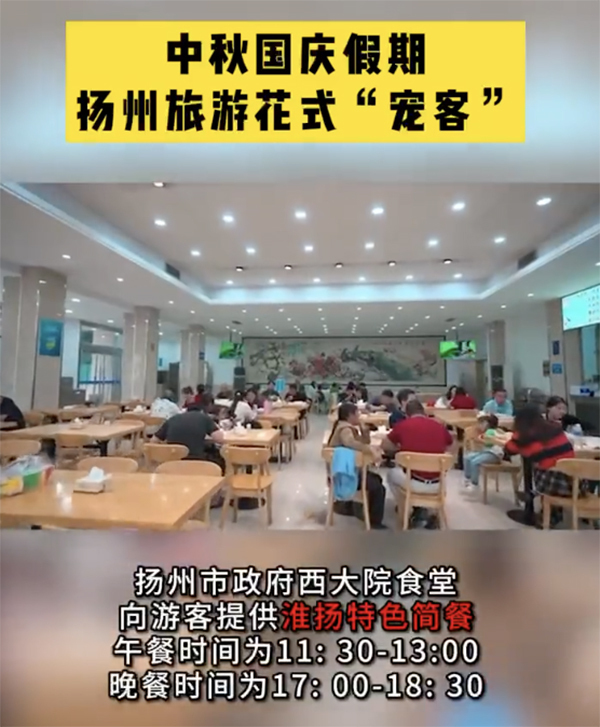

揚州政府食堂提供游客餐 網(wǎng)友:為了文旅發(fā)展拼了

澎湃新聞2023-10-04 19:06:41

美空軍被曝已退役所有E-8C偵察機,,美媒扯上中俄

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 10:29:57

特朗普出庭受審,,因“一再欺詐”面臨2.5億美元處罰

參考消息2023-10-03 14:37:01

拜登為罷工工人打氣 “堅持下去”

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 11:15:27

梅德韋杰夫警告:西方加碼對烏軍援把世界推向全球沖突

環(huán)球網(wǎng)2023-09-28 11:07:58

閨蜜參加宴會盜走3500元 現(xiàn)實版防盜防閨蜜!

羅平警方2023-10-04 18:55:11

梅德韋杰夫:向烏派遣的英國教官將成為俄軍攻擊目標(biāo)

央視新聞客戶端2023-10-02 18:43:42