【奮斗百年路 啟航新征程】亙古荒原變身美糧川

北大荒,舊指黑龍江省北部三江平原,、黑龍江沿河平原及嫩江流域廣大荒蕪地區(qū)?!氨贝蠡?,天蒼蒼,地茫茫,,一片衰草枯萎塘……大煙兒炮,,誰(shuí)敢當(dāng)?天低昂,雪飛揚(yáng),,風(fēng)癲狂……”曾經(jīng),,新中國(guó)著名詩(shī)人聶紺弩的《大荒歌》,將北大荒昔日的風(fēng)雪肆虐,、苦寒荒蕪展現(xiàn)在世人眼前,。

70多年來(lái),北大荒發(fā)生了天翻地覆的變化,,過(guò)去人跡罕至的北大荒,,已經(jīng)建設(shè)成美麗富饒的北大倉(cāng),成為我國(guó)重要的商品糧基地和國(guó)家糧食安全的壓艙石,。

冬末初春時(shí),,記者來(lái)到黑龍江,探尋北大荒這片亙古荒原的蛻變之路,。

1956年4月,,山東省鄒平縣青年志愿墾荒隊(duì)隊(duì)旗。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者馬維維攝

農(nóng)墾先鋒開(kāi)拓北大荒

彎木做轅,,麻繩為索,,走進(jìn)北大荒博物館,一把古老的犁把人們帶回到那個(gè)火熱的年代。

1947年6月,,當(dāng)時(shí)的松江省政府抽調(diào)了5名工作人員,、招收了11名技術(shù)人員,修復(fù)了日本開(kāi)拓團(tuán)殘留的3臺(tái)拖拉機(jī),,從哈爾濱出發(fā),,來(lái)到如今黑龍江省尚志縣的一面坡東太平溝建立臨時(shí)場(chǎng)部。他們此行是執(zhí)行一項(xiàng)特殊任務(wù):響應(yīng)毛主席發(fā)出的“建立鞏固的東北根據(jù)地”的偉大號(hào)召,。

6月13日,,一塊松木板掛在了一間草房前,松江省營(yíng)第一農(nóng)場(chǎng)(現(xiàn)寧安農(nóng)場(chǎng))宣告成立,。一把大犁打下去,,黑油油的土地上翻開(kāi)了壟溝。至此,,北大荒這片亙古荒原的開(kāi)發(fā)建設(shè)在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)始了,。

在北大荒開(kāi)發(fā)建設(shè)紀(jì)念館里,負(fù)責(zé)人丁軍告訴記者,,由于建場(chǎng)初期條件艱苦,,這里曾被老百姓稱(chēng)為“三光農(nóng)場(chǎng)”:光腚屯、光桿路,、光板田,。“這就是當(dāng)時(shí)寧安農(nóng)場(chǎng)的指揮部,,它的建立,,體現(xiàn)出白手起家、自力更生的創(chuàng)業(yè)精神,,以苦為榮的樂(lè)觀精神,,勤儉辦事的節(jié)約精神?!?/p>

1947年至1949年間,,一批來(lái)自延安、南泥灣的軍隊(duì)干部率部挺進(jìn)北大荒,。北大荒先后建起了寧安,、通北、趙光等一批機(jī)械化農(nóng)場(chǎng),,點(diǎn)燃了創(chuàng)建公營(yíng)農(nóng)場(chǎng)的星星之火,。為了培養(yǎng)師資,這里創(chuàng)建了“萌芽鄉(xiāng)村師范學(xué)?!?,并在此基礎(chǔ)上組建了萌芽農(nóng)場(chǎng),。農(nóng)場(chǎng)利用日偽遺棄的農(nóng)機(jī)具,培訓(xùn)拖拉機(jī)手,,其中就有中國(guó)第一個(gè)女拖拉機(jī)手梁軍,。

在八五〇農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)史館,記者見(jiàn)到一幅珍貴的照片,,場(chǎng)史館負(fù)責(zé)人劉洋介紹,,這是王震將軍在當(dāng)時(shí)的愛(ài)民大隊(duì)召開(kāi)的燒荒現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。在這里,,他點(diǎn)燃了北大荒第一把荒火,,建立了第一個(gè)鐵道兵軍墾農(nóng)場(chǎng),即八五〇農(nóng)場(chǎng),。自那以后,,北大荒先后在密山、虎林,、寶清、饒河地區(qū)建起了以“八”字頭命名的農(nóng)場(chǎng),。

“王震將軍說(shuō),,共產(chǎn)黨人就是有這種精神,我們要用自己的勞動(dòng)和汗水,,甚至鮮血和生命,,在這片亙古荒原上建起國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)群,建成糧食基地,?!眲⒀笳f(shuō),面對(duì)挑戰(zhàn),,開(kāi)拓者們不怕困難,、不怕?tīng)奚K于建立起第一批國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng),,為后來(lái)的拓荒者奠定了基礎(chǔ),,樹(shù)立了榜樣。

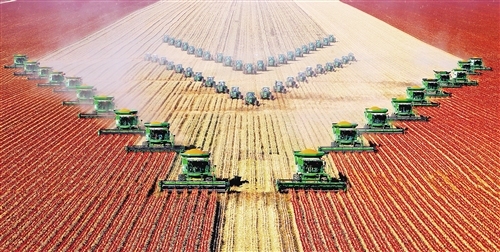

北大荒糧食種植基地,。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者馬維維攝

十萬(wàn)官兵挺進(jìn)北大荒

1958年1月24日,,黨中央、中央軍委發(fā)出《關(guān)于動(dòng)員十萬(wàn)轉(zhuǎn)業(yè)官兵參加生產(chǎn)建設(shè)》的指示,,要求全軍轉(zhuǎn)業(yè)官兵去開(kāi)發(fā)北大荒,,屯墾戍邊。頓時(shí),,全軍上下熱烈響應(yīng),,申請(qǐng)書(shū)紛至沓來(lái)。隨后,中國(guó)人民解放軍各軍(兵)種近十萬(wàn)復(fù)員,、轉(zhuǎn)業(yè)官兵從全國(guó)各地奔赴北大荒,。一位“墾二代”告訴記者,“聽(tīng)我父親說(shuō),,當(dāng)時(shí)的官兵熱烈響應(yīng)黨的號(hào)召,,紛紛寫(xiě)下決心書(shū)要求來(lái)北大荒開(kāi)發(fā),而且他們根本不提個(gè)人要求”,。

彼時(shí),,北大荒已經(jīng)有54個(gè)農(nóng)場(chǎng),新中國(guó)的農(nóng)墾事業(yè)在北大荒已成燎原之勢(shì),。在北大荒博物館第二展廳的墻上,,有兩幅巨大的黑白照片再現(xiàn)了當(dāng)年十萬(wàn)官兵云集密山而后徒步挺進(jìn)北大荒的場(chǎng)面。負(fù)責(zé)人關(guān)亮亮介紹,,由于當(dāng)時(shí)密山是個(gè)小縣城,,沒(méi)有足夠車(chē)輛運(yùn)送大批官兵,王震將軍便鼓勵(lì)大家要戰(zhàn)勝困難,,徒步向荒原進(jìn)軍,。“在密山火車(chē)站,,王震將軍向復(fù)轉(zhuǎn)官兵發(fā)出號(hào)召:‘鑄劍為犁,,聽(tīng)黨指揮,揮師北上,,永不放下槍?zhuān)脻h建設(shè)北大荒’,。”

當(dāng)時(shí)的北大荒已經(jīng)開(kāi)發(fā)了十多年,,復(fù)轉(zhuǎn)官兵的到來(lái),,使黑龍江墾區(qū)從松花江兩岸、黑龍江南岸再到密山,,連成一片,。“轉(zhuǎn)業(yè)官兵到北大荒實(shí)際上是來(lái)搞經(jīng)濟(jì)建設(shè),,從勞動(dòng)力上給北大荒帶來(lái)了生力軍,。”北大荒博物館原館長(zhǎng)趙國(guó)春說(shuō),,轉(zhuǎn)業(yè)官兵到北大荒,,對(duì)北大荒在糧倉(cāng)的建設(shè)中起到了不可估量、不可磨滅的作用,。

十萬(wàn)官兵的進(jìn)駐,,使這里的口糧,、住房、生活用品空前緊張,,艱苦的生活開(kāi)始了,。沒(méi)有住的地方,墾荒隊(duì)員就砍樹(shù)枝,、打土坯建起了馬架子,,這一間間簡(jiǎn)易的住所便形成了當(dāng)初國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)群的雛形,關(guān)亮亮說(shuō),,“開(kāi)發(fā)建設(shè)初期登上雁窩島,、長(zhǎng)林島的官兵們,幾十天就搭起了1000多個(gè)這樣的‘馬架子’”,。

參與過(guò)當(dāng)年墾荒的老人回憶,,那時(shí)候,“馬架子”擋不住雨,,隊(duì)員就蓋濕被子睡覺(jué),;沒(méi)有井水,隊(duì)員就喝“水泡子”里的黃泥湯,;一日三餐窩頭,、高粱,連正常如廁都無(wú)法保證,。可就是這樣,,復(fù)轉(zhuǎn)官兵們還是在大門(mén)上刻下了這樣的誓言:“開(kāi)發(fā)北大荒,,為祖國(guó)建糧倉(cāng),永遠(yuǎn)留在邊疆,?!苯裉欤榜R架子”也成了北大荒艱苦奮斗的代名詞,。

“北大荒開(kāi)發(fā)建設(shè)的成功得益于在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,,發(fā)揮集中力量辦大事的社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì),從全國(guó)調(diào)集人員,,迅速興辦起大型農(nóng)場(chǎng),,快速推動(dòng)大型農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展。同時(shí),,軍人身上的南泥灣精神以及軍旅文化,、移民文化、知青文化,、黑土文化的影響,,逐漸形成了北大荒精神并不斷發(fā)展,。”黑龍江省委黨校政治和法律教研部副教授陳晨表示,。

北大荒糧食收割現(xiàn)場(chǎng),。(資料照片)

精神傳承奉獻(xiàn)北大荒

天與地相接,一眼望不到邊,。這是如今來(lái)到北大荒大農(nóng)場(chǎng)的第一感受,。八五〇、八五二,、八五九……在黑龍江墾區(qū),,一批“八”字頭農(nóng)場(chǎng)還能尋到當(dāng)年的印記。前進(jìn),、前鋒,、前哨……一批“前”字頭農(nóng)場(chǎng),仍能感受到當(dāng)年挺進(jìn)荒原的激情,。一望無(wú)際的北大荒,,從十萬(wàn)官兵到來(lái)的那一刻,就播下了具有頑強(qiáng)生命力的紅色種子,。

70多年來(lái),,三代北大荒人在中國(guó)共產(chǎn)黨的帶領(lǐng)下,不僅建起了中國(guó)最大的商品糧生產(chǎn)基地,,還締造了舉世聞名的“艱苦奮斗,、勇于開(kāi)拓、顧全大局,、無(wú)私奉獻(xiàn)”的北大荒精神,。時(shí)至今日,北大荒仍然流傳著“將軍嶺”“背兵過(guò)河”“司令員燒荒”“部長(zhǎng)教我扶犁”“為夏大腳買(mǎi)鞋”“創(chuàng)建八一農(nóng)大”“辦迎春機(jī)械廠”等許許多多動(dòng)人的故事,。

當(dāng)年,,北大荒所處的三江平原沼澤遍地,一到雨季,,許多生產(chǎn)隊(duì)就成了“孤島”,。十萬(wàn)復(fù)轉(zhuǎn)官兵抓住農(nóng)閑時(shí)機(jī),大搞治水會(huì)戰(zhàn),。他們住草棚,、吃苞米面,在極其惡劣的生活條件下,,憑著堅(jiān)定的信念,、頑強(qiáng)的毅力艱苦奮戰(zhàn)。丁軍介紹,,“有位參加治水會(huì)戰(zhàn)的少尉每天至少要干14小時(shí)的重活,,一連56天沒(méi)有脫鞋,,直到后來(lái),他的腳已經(jīng)和鞋子分不開(kāi)了,,只能靠外科手術(shù)把腳底皮割開(kāi),,他的工效也是全大隊(duì)中最高的”。

北大荒原本沒(méi)有路,,生產(chǎn)資料沒(méi)法運(yùn),,人也很難生存。所以,,大規(guī)模開(kāi)發(fā)之前,,首要任務(wù)就是修路。1957年,,為擔(dān)負(fù)起創(chuàng)建軍墾農(nóng)場(chǎng)的重任,,王震將軍作出“向荒原腹地修鐵路”的決定。戰(zhàn)友們冬天冒著風(fēng)雪嚴(yán)寒,,夏天忍受蚊蟲(chóng)叮咬,,揮師北進(jìn)、打樁架橋,,修通了密山—東方紅鐵路,,全長(zhǎng)195公里。參加過(guò)當(dāng)年會(huì)戰(zhàn)的女軍醫(yī),、如今已年逾八十的劉大娘,,每當(dāng)談起當(dāng)年的會(huì)戰(zhàn),都會(huì)感慨萬(wàn)分,,她說(shuō),,“當(dāng)時(shí),轉(zhuǎn)業(yè)官兵的勞動(dòng)強(qiáng)度很大,,能送到醫(yī)院的都是重病號(hào),。那時(shí)候的北大荒,,難啊……”

1960年,,嚴(yán)重的自然災(zāi)害襲擊了北大荒,農(nóng)場(chǎng)糧食不能自給,,口糧供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)從每人每月的22.5公斤減至7.25公斤,。面對(duì)嚴(yán)重的自然災(zāi)害,八五三農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)的糧食保管員孔德喜,,日夜看守著堆得像山一般的糧食,,卻不曾把一粒糧食放進(jìn)自己的嘴里,有一天,,餓昏在自己的工作崗位上……在北大荒,,像他們一樣默默奉獻(xiàn)自己一生的人有很多很多,。

離開(kāi)北大荒博物館,依稀還可以看見(jiàn)“北大荒故人墻”上那12429個(gè)人名,,他們把自己最寶貴的生命獻(xiàn)給了這片黑土地,,為北大荒鑄就了不朽的豐碑。在故人墻的上方,,鐫刻著一行大字“獻(xiàn)了青春獻(xiàn)終身,,獻(xiàn)了終身獻(xiàn)子孫”,這是北大荒開(kāi)發(fā)建設(shè)者們的鋼鐵誓言,,雄渾激昂,,字字?jǐn)S地有聲。(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者馬維維)