多倫多涂鴉街,,城市情緒的晴雨表

原標(biāo)題:多倫多涂鴉街,,城市情緒的晴雨表

[環(huán)球時(shí)報(bào)特約記者馬尚]涂鴉之于城市,是一種情緒的宣泄,,是一種藝術(shù)的表達(dá),。涂鴉一直是作為主流文化的反面存在的,,在合法和違法間“走鋼絲”,。在擁有英,、法兩種官方語(yǔ)言的加拿大,涂鴉文化遍地開(kāi)花,,隨著隆隆行駛的加拿大國(guó)鐵貨車,,傳播到幾乎每一個(gè)居民點(diǎn)。在該國(guó)最大城市多倫多,,自上世紀(jì)60年代末,、70年代初起,就自發(fā)形成了一條富有特色的“涂鴉巷”,,它的起起落落,,折射了加拿大社會(huì)多元文化的相愛(ài)相殺與求同存異的過(guò)程。

“涂鴉巷”位于多倫多皇后西街以南的一條小巷,,長(zhǎng)約1000米,,介乎斯帕蒂娜街和波特蘭街之間。這里是貧民區(qū),,并不寬的街道兩側(cè),,是紅磚砌成的三層或四層舊樓,一層是“底商”,,上面則是住戶,,也有些建筑經(jīng)過(guò)翻修或粉刷,呈現(xiàn)出“過(guò)氣鋼筋水泥怪獸”的灰白色,。這些或紅或灰的建筑外墻,,畫(huà)滿五顏六色、風(fēng)格各異的涂鴉,,有的寫實(shí),,有的寫意,有的則是各種文字和圖案的組合。熟悉加拿大“涂鴉”的人士會(huì)告訴你這幅是DOH團(tuán)隊(duì)的杰作,,那幅是HAS團(tuán)隊(duì)的手筆,,遠(yuǎn)處那個(gè)“底商”卷閘門上,則有大名鼎鼎的SKAM或Uber5000等“涂鴉大師”的“巨作”,。

這樣的“創(chuàng)作”最初并不為多倫多市政廳所容,,認(rèn)為“有礙觀瞻”,影響市容,,幾年前得癌癥去世的“性格市長(zhǎng)”羅布·福特就憎惡“涂鴉巷”,,幾次公開(kāi)揚(yáng)言要“徹底整治”,把這條被“污染”的小巷變得窗明幾凈,、四白落地,,結(jié)果這位在市民中人氣很旺的市長(zhǎng)直到下臺(tái),也未能完成這一“壯舉”——相反,,在“涂鴉巷”“大師們”創(chuàng)作的“漫畫(huà)臉”福特大頭像,,不止一幅。

自誕生之日起,,一些“涂鴉團(tuán)體”就不斷挑戰(zhàn)市政管理規(guī)則,,試圖將涂鴉合法化。2011年,,多倫多垃圾工連番大罷工,,借著“大好形勢(shì)”(反正到處市容都一塌糊涂,涂鴉總比亂扔垃圾好得多),,“涂鴉巷”被成功“洗白”,,隨后還被納入多倫多市政廳旨在培養(yǎng)“合法街頭藝術(shù)”的START計(jì)劃,有條件地吃上了“皇糧”,。

如今“涂鴉巷”周遭一公里范圍內(nèi)的小巷也被“傳染”,,相鄰的拉什巷更被一些蹩腳導(dǎo)游張冠李戴,誤指為“涂鴉巷”本身,。不過(guò)在“涂鴉界高端”圈子,,“涂鴉巷”的“核心舞臺(tái)”是神圣不可侵犯的“崇高區(qū)域”,“大師們”擠破頭也要把自己的“大作”涂在那1公里范圍內(nèi)的墻壁上,,宛如“某某到此一游”一定要寫在真名勝上一般,。

“行內(nèi)規(guī)矩”,每個(gè)“畫(huà)位”一旦分配停當(dāng),,在一定時(shí)限內(nèi)任何人不得“褻瀆”,。約定時(shí)間一過(guò),就會(huì)被徹底清理,,其他人再畫(huà)上自己的涂鴉,。

如今這里成了多倫多市政當(dāng)局部分“進(jìn)步人士”大力兜售的“特色文化景區(qū)”,,也是各類半即興活動(dòng)(如街頭音樂(lè)節(jié)和地?cái)傄魳?lè)家光碟兜售等)的“集散地”,和各國(guó)涂鴉“大師”們“以涂會(huì)友”的擂臺(tái),。但也有些曾經(jīng)活躍在這里的“大師”銷聲匿跡,,他們認(rèn)為,“涂鴉的生命在于踩市政規(guī)矩的鋼絲,,而不是吃市政的軟飯”,,這里都變成景點(diǎn)了,不但沒(méi)人“打擊”,,還有人給送“盒飯”,,我還能有啥創(chuàng)作靈感呢?

當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)這個(gè)“特色文化景區(qū)”觀感復(fù)雜:“涂鴉大師”們給這里帶來(lái)了人氣,、知名度和一點(diǎn)點(diǎn)商機(jī),,卻也讓這個(gè)著名的“臟亂差窮”社區(qū)長(zhǎng)期得不到改造,至今這里的路面仍然坑坑洼洼,、污水橫流,,市政廳倒是送來(lái)不少嶄新的垃圾桶,但這些垃圾桶的外壁,,大部分也已被暫時(shí)擠不上墻壁的“替補(bǔ)大師”們畫(huà)成了“花臉”,。

推薦閱讀

伊朗外交部稱美國(guó)應(yīng)為伊核協(xié)議困局負(fù)責(zé)

央視新聞客戶端2022-12-06 11:06:42

涉嫌違法,!馬斯克“腦機(jī)接口”研究曝被調(diào)查

2022-12-06 11:05:40

日本政府?dāng)M將網(wǎng)絡(luò)防衛(wèi)等內(nèi)容加入安保相關(guān)文件

央視新聞客戶端2022-12-06 11:03:20

震驚世界的克里米亞大橋被炸事件后,,普京視察克里米亞大橋修復(fù)工作

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 10:26:54

馬克龍:我從普京眼中看到了怨恨 一種對(duì)西方世界的怨恨 這種怨恨或許有下面幾個(gè)因素!

網(wǎng)易2022-12-06 10:22:01

上海交警通報(bào)一小客車從高架墜下 車頂塌陷司機(jī)送醫(yī)

2022-12-06 10:48:54

“辣條第一股”衛(wèi)龍啟動(dòng)招股 被吐槽沒(méi)以前那味兒

2022-12-06 10:59:21

首架C919飛機(jī)即將交付東航 商業(yè)運(yùn)營(yíng)倒計(jì)時(shí)

第一財(cái)經(jīng)2022-12-06 13:26:45

普京親自駕車駛過(guò)克里米亞大橋 視察修復(fù)工作 現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面曝光

綜合央視新聞,、環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:47:23

B站回應(yīng)啟動(dòng)新一輪裁員,!繼5月之后再裁員,?

2022-12-06 13:27:19

后悔了的英國(guó)人,,越來(lái)越多......

參考消息2022-12-06 09:36:59

?女子高度近視3000度被迫摘除眼球:超過(guò)儀器檢測(cè)值

2022-12-06 13:32:04

美國(guó)政壇已達(dá)成一致 俄烏沖突或隨時(shí)結(jié)束

網(wǎng)易2022-12-06 10:17:32

推特前主管:馬斯克私下很不一樣,掀起一波又一波輿論浪潮

2022-12-06 09:58:56

何超瓊說(shuō)愛(ài)國(guó)是家訓(xùn),!網(wǎng)友:人美能力強(qiáng)

2022-12-06 11:17:00

歐盟禁運(yùn)俄石油 60美元限價(jià)令生效,,俄羅斯表示不會(huì)接受

海外網(wǎng)2022-12-06 09:55:40

馬斯克要被暗殺,?他說(shuō)很有可能

參考消息2022-12-06 09:37:54

佩洛西丈夫遇襲以來(lái)首次公開(kāi)露面 她的丈夫正在“慢慢”恢復(fù)

海外網(wǎng)2022-12-06 13:32:20

醉駕男遇上碰瓷女雙雙被拘 網(wǎng)友:臥龍和鳳雛建議就地結(jié)婚

2022-12-06 13:29:16

?全國(guó)多地落實(shí)最新出行政策機(jī)票預(yù)訂量倍增

2022-12-06 10:46:12

專家談外媒指責(zé)中國(guó)儲(chǔ)糧:別有用心 汪文斌的回應(yīng)有理有據(jù)

網(wǎng)易2022-12-06 13:29:55

多地電影院有序開(kāi)放,,全國(guó)營(yíng)業(yè)率回升。

2022-12-06 11:40:43

馬斯克腦機(jī)接口公司因動(dòng)物實(shí)驗(yàn)被調(diào)查:殺害1500只動(dòng)物

2022-12-06 11:37:28

歐洲一塊大肥肉 德國(guó)將花費(fèi)100億歐元購(gòu)買35架F-35

央視網(wǎng)2022-12-06 09:56:51

多國(guó)回應(yīng)“俄油限價(jià)”日本:作為G7我跟 印度:與我無(wú)關(guān)

新浪網(wǎng)2022-12-06 09:35:11

又杠上了,?外媒:烏高官批評(píng)馬斯克喜歡“神奇的簡(jiǎn)單解決方案”

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:39:47

蘋果考慮在印度生產(chǎn)部分iPad 網(wǎng)友:咖喱味越來(lái)越濃

2022-12-06 11:20:11

獨(dú)狼襲擊羊群被不到1歲藏獒趕跑 感嘆:藏獒還是厲害

快科技2022-12-06 11:10:16

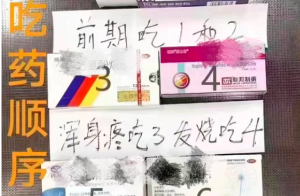

新冠吃藥清單,、預(yù)防藥方是否靠譜 提醒:對(duì)癥下藥

上游新聞2022-12-06 11:04:30

內(nèi)馬爾受傷后哭了一整夜:傷病,我很害怕

2022-12-06 11:12:50

國(guó)考延期下的259萬(wàn)考生 有人癱床上 感覺(jué)像被抽干

每日人物社2022-12-06 11:16:33

指導(dǎo)論文涉抄襲 陳明通被批應(yīng)下臺(tái),,且必須道歉

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:57:20

美B-21轟炸機(jī)亮相 傳遞什么信號(hào) 印太地區(qū)局勢(shì)有變美國(guó)目標(biāo)曝光,!

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 10:05:57

渡過(guò)創(chuàng)始人張進(jìn)去世 因報(bào)道汶川地震罹患重抑郁癥

2022-12-06 11:25:40

專家辟謠長(zhǎng)期戴口罩會(huì)致肺結(jié)節(jié) 信這種謠言不如戒煙!

2022-12-06 10:45:42