防范化解公共風(fēng)險 提升可持續(xù)發(fā)展能力

作者:劉尚希(中國財政科學(xué)研究院黨委書記,、院長)

當(dāng)今世界正面臨百年未有之大變局,,人類進入風(fēng)險社會時代。風(fēng)險社會的基本特征是不確定性,。這種不確定性不是指某個領(lǐng)域,、某個方面、某個區(qū)域,,而是體現(xiàn)為社會整體的不確定性,。新冠肺炎疫情全球蔓延,世界整體不確定性進一步增強,,加大了整體社會風(fēng)險,即公共風(fēng)險,。風(fēng)險帶來的是成本、損害和損失,,是對可持續(xù)發(fā)展的威脅,。降低整體不確定性,防范化解公共風(fēng)險,,為我國的發(fā)展構(gòu)建起可持續(xù)的確定性,,是今后尤其是“十四五”時期的重要任務(wù)。

深化改革開放,,增加發(fā)展的確定性

人類有兩大本能:一是追求確定性,,希望安全,、穩(wěn)定、可預(yù)期,;二是趨利避害,,躲避可能的危險和威脅。動物也有這樣的本能,,但動物沒有風(fēng)險思維,,不能通過“思想實驗”構(gòu)建風(fēng)險圖景來提前謀劃和準(zhǔn)備,。因此,,動物無法預(yù)防風(fēng)險,只是憑本能應(yīng)急逃避,。而人類在群居中漸漸形成群體風(fēng)險(今天的公共風(fēng)險)的防范意識,,實現(xiàn)了人類的繁衍發(fā)展。但僅有風(fēng)險意識還不夠,,要應(yīng)對公共風(fēng)險,,還需要有科學(xué)的集體行動。

新中國成立70多年,,尤其是改革開放以來,,我們摸著石頭過河,勇于探索和創(chuàng)新,,實現(xiàn)了快速發(fā)展的奇跡,。我們從過去的發(fā)展經(jīng)驗中悟出一個道理:在一個不確定的風(fēng)險世界,國家發(fā)展的確定性要靠自身不斷努力去構(gòu)建,,通過探索和創(chuàng)新來對沖公共風(fēng)險,。改革開放的過程一定程度上就是不斷防范化解公共風(fēng)險,探索構(gòu)建國家發(fā)展確定性的過程,。創(chuàng)建經(jīng)濟特區(qū),、社會主義國家也可以搞市場經(jīng)濟、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,、綠水青山就是金山銀山等一系列理論創(chuàng)新和實踐創(chuàng)新,,不斷加強了經(jīng)濟發(fā)展的確定性,降低了公共風(fēng)險,,使我國實現(xiàn)了持續(xù)快速的經(jīng)濟發(fā)展,。

2008年國際金融危機以來,世界陷入了低增長,、低利率,、低通脹和高負債、高風(fēng)險、高度不確定性狀態(tài),,今年的疫情沖擊進一步加劇了不確定性,,亟須通過理論創(chuàng)新促進對公共風(fēng)險的認識,并提高應(yīng)對能力,。全球發(fā)展的不確定性增強,,會不斷搖晃我國這艘巨輪,甚至引發(fā)大的顛簸,。我國的發(fā)展好比登頂珠峰,,已經(jīng)到了“半山腰”,越是往上走,,面臨的各種不確定性和風(fēng)險就越大,,唯有靠改革開放的全面深化,才能確保發(fā)展的確定性,、穩(wěn)定性和可持續(xù)性,。

加強公共風(fēng)險管理,降低發(fā)展成本

從整體來觀察,,公共風(fēng)險越大,,國家發(fā)展的成本越高;公共風(fēng)險越小,,國家發(fā)展的成本越低,。公共風(fēng)險轉(zhuǎn)化為宏觀成本,是發(fā)展可持續(xù)的最大約束,。

今年以來,,受疫情沖擊,全球分工與協(xié)作體系被打破,,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈被中斷,,許多國家由此陷入經(jīng)濟衰退和社會動蕩。加之地緣政治等影響,,經(jīng)濟全球化出現(xiàn)逆流,,相當(dāng)程度上表現(xiàn)為公共風(fēng)險的全球化,公共風(fēng)險轉(zhuǎn)化為巨額發(fā)展成本,,將成為全球發(fā)展面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。

公共風(fēng)險之所以會轉(zhuǎn)化為發(fā)展的成本,,是因為它改變了人們的預(yù)期和行為方式,,使資源配置更偏向于預(yù)防可能的損害和損失。例如,,面對風(fēng)險,,銀行必須有撥備,企業(yè)需要減少投資提高資金儲備,,諸如此類都是成本,。公共風(fēng)險水平越高,,微觀主體的成本就會越高,國家發(fā)展的成本就越大,。降低或規(guī)避公共風(fēng)險,,需要建立科學(xué)的公共風(fēng)險管理機制。2003年“非典”以來,,我國公共衛(wèi)生應(yīng)急管理有了很大進步,,但在經(jīng)濟社會各領(lǐng)域還存在治“已然”多、防“未然”少的情況,,公共風(fēng)險管理機制還有待進一步提高,。

規(guī)則與秩序提供確定性,可以對沖和降低公共風(fēng)險水平,,從而降低宏觀發(fā)展成本,。一旦原有的規(guī)則和秩序被打破,無法提供確定性,,公共風(fēng)險水平就會急劇上升,。公共風(fēng)險管理機制的核心作用,就是防患于未然,,不斷升級過去構(gòu)建的確定性,,前瞻性地降低未來的不確定性,化解可能的發(fā)展成本,。

公共風(fēng)險管理機制不是外在的,、獨立的,而應(yīng)內(nèi)嵌于國家戰(zhàn)略,、規(guī)劃和制度之中,。適時調(diào)整國家戰(zhàn)略、完善規(guī)劃,、創(chuàng)新制度,,是公共風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。構(gòu)建公共風(fēng)險管理機制,,并非要另起爐灶,,而是要把風(fēng)險思維、預(yù)防理念作為戰(zhàn)略規(guī)劃制定,、各項制度設(shè)計的核心思維和理念,,滲透到戰(zhàn)略、規(guī)劃和制度中去,,實時監(jiān)測和防范風(fēng)險溢出,。這就對我國的改革提出了新要求。深化改革不應(yīng)僅重視應(yīng)對“已然”問題,更應(yīng)重視“未然”風(fēng)險,。預(yù)防做扎實了,,應(yīng)急的事情就會大大減少。

構(gòu)建公共風(fēng)險管理機制的原則

構(gòu)建公共風(fēng)險管理機制,,“風(fēng)險導(dǎo)向”應(yīng)優(yōu)先于“問題導(dǎo)向”,。一般來說,我們面臨的問題都是“已然”的,、確定的,,而風(fēng)險是不確定性的,屬于“未然”的問題,,是產(chǎn)生潛在損害的可能性,。解決了“已然”問題,不等于可以防范風(fēng)險,。防范風(fēng)險必須強調(diào)預(yù)防優(yōu)先,,減少問題的產(chǎn)生。

第一,,要形成具體的防風(fēng)險預(yù)案,。2003年“非典”之后,各領(lǐng)域都制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,。這是一大進步,。應(yīng)急預(yù)案是危機來臨時的行動方案,如制定應(yīng)急響應(yīng)等級,、儲備應(yīng)急物資等,,但應(yīng)急預(yù)案并非風(fēng)險防范預(yù)案。防范風(fēng)險預(yù)案強調(diào)避免危機從而減少應(yīng)急,,不是處置危機,。減少生病比病后治療更重要,因此防風(fēng)險預(yù)案比應(yīng)急預(yù)案更重要,。

第二,,防風(fēng)險應(yīng)重視制度性安排和長效機制。生產(chǎn)關(guān)系是隨著生產(chǎn)力的發(fā)展而不斷調(diào)整的,,制度也需要與時俱進,。改革是推動制度不斷完善的根本辦法。改革滯后,,公共風(fēng)險就會增多,。唯有加快改革步伐,構(gòu)建長效機制,,才能減少和降低公共風(fēng)險,從而降低發(fā)展的成本和阻力。

第三,,各項決策都應(yīng)進行公共風(fēng)險評估,。決策產(chǎn)生風(fēng)險是常見現(xiàn)象,因此在公共風(fēng)險管理機制中,,應(yīng)要求對決策方案進行公共風(fēng)險評估,。目前,我國一些重大項目已開始做社會穩(wěn)定風(fēng)險評估,,但還沒有實現(xiàn)所有決策都進行公共風(fēng)險評估,,建議盡快實現(xiàn)全覆蓋。

第四,,要區(qū)分公共風(fēng)險與個體風(fēng)險,,明晰風(fēng)險責(zé)任。防范公共風(fēng)險是政府的責(zé)任,,而個體風(fēng)險則是企業(yè),、家庭和個人的責(zé)任,兩者不可混淆,。

第五,,通過數(shù)字技術(shù)為公共風(fēng)險管理提供支撐。公共風(fēng)險管理需要加快數(shù)字政府建設(shè),,將大數(shù)據(jù),、云計算、人工智能等數(shù)字技術(shù)運用于公共風(fēng)險管理全過程,,提高公共風(fēng)險的監(jiān)測,、識別和預(yù)警能力。

《光明日報》(2020年10月04日07版)

推薦閱讀

伊朗外交部稱美國應(yīng)為伊核協(xié)議困局負責(zé)

央視新聞客戶端2022-12-06 11:06:42

涉嫌違法,!馬斯克“腦機接口”研究曝被調(diào)查

2022-12-06 11:05:40

日本政府?dāng)M將網(wǎng)絡(luò)防衛(wèi)等內(nèi)容加入安保相關(guān)文件

央視新聞客戶端2022-12-06 11:03:20

半歲雪豹被放歸賴著不走,!它真是個粘人的寶寶

2022-12-06 10:39:14

又杠上了?外媒:烏高官批評馬斯克喜歡“神奇的簡單解決方案”

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:39:47

馬克龍:我從普京眼中看到了怨恨 一種對西方世界的怨恨 這種怨恨或許有下面幾個因素,!

網(wǎng)易2022-12-06 10:22:01

震驚世界的克里米亞大橋被炸事件后,,普京視察克里米亞大橋修復(fù)工作

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 10:26:54

蘋果考慮在印度生產(chǎn)部分iPad 網(wǎng)友:咖喱味越來越濃

2022-12-06 11:20:11

何超瓊說愛國是家訓(xùn)!網(wǎng)友:人美能力強

2022-12-06 11:17:00

“辣條第一股”衛(wèi)龍啟動招股 被吐槽沒以前那味兒

2022-12-06 10:59:21

電力設(shè)施被蓄意破壞,!美國這里已強制戒嚴!

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:31:47

推特前主管:馬斯克私下很不一樣,,掀起一波又一波輿論浪潮

2022-12-06 09:58:56

日本沖繩縣知事:若增擴自衛(wèi)隊規(guī)模 應(yīng)削減當(dāng)?shù)伛v日美軍

光明網(wǎng)2022-12-06 09:17:26

馬斯克要被暗殺,?他說很有可能

參考消息2022-12-06 09:37:54

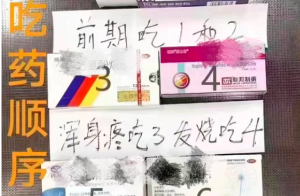

新冠吃藥清單、預(yù)防藥方是否靠譜 提醒:對癥下藥

上游新聞2022-12-06 11:04:30

普京駕車駛過克里米亞大橋 俄羅斯副總理陪同并匯報修復(fù)工作進展

上觀新聞2022-12-06 09:14:34

新冠發(fā)病7天內(nèi)身體會發(fā)生什么變化 居家應(yīng)備這些藥

新京報2022-12-06 10:38:12

內(nèi)馬爾受傷后哭了一整夜:傷病,,我很害怕

2022-12-06 11:12:50

?全國多地落實最新出行政策機票預(yù)訂量倍增

2022-12-06 10:46:12

獨狼襲擊羊群被不到1歲藏獒趕跑 感嘆:藏獒還是厲害

快科技2022-12-06 11:10:16

美國政壇已達成一致 俄烏沖突或隨時結(jié)束

網(wǎng)易2022-12-06 10:17:32

美B-21轟炸機亮相 傳遞什么信號 印太地區(qū)局勢有變美國目標(biāo)曝光,!

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 10:05:57

多國回應(yīng)“俄油限價”日本:作為G7我跟 印度:與我無關(guān)

新浪網(wǎng)2022-12-06 09:35:11

指導(dǎo)論文涉抄襲 陳明通被批應(yīng)下臺,且必須道歉

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:57:20

歐洲一塊大肥肉 德國將花費100億歐元購買35架F-35

央視網(wǎng)2022-12-06 09:56:51

重慶優(yōu)化政策后:重慶串串店生意火爆 堵車也回來了

2022-12-06 10:41:41

渡過創(chuàng)始人張進去世 因報道汶川地震罹患重抑郁癥

2022-12-06 11:25:40

多地電影院有序開放,全國營業(yè)率回升,。

2022-12-06 11:40:43

歐盟禁運俄石油 60美元限價令生效,俄羅斯表示不會接受

海外網(wǎng)2022-12-06 09:55:40

后悔了的英國人,,越來越多......

參考消息2022-12-06 09:36:59

上海交警通報一小客車從高架墜下 車頂塌陷司機送醫(yī)

2022-12-06 10:48:54

馬斯克腦機接口公司因動物實驗被調(diào)查:殺害1500只動物

2022-12-06 11:37:28

國考延期下的259萬考生 有人癱床上 感覺像被抽干

每日人物社2022-12-06 11:16:33

普京親自駕車駛過克里米亞大橋 視察修復(fù)工作 現(xiàn)場畫面曝光

綜合央視新聞、環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:47:23

專家辟謠長期戴口罩會致肺結(jié)節(jié) 信這種謠言不如戒煙,!

2022-12-06 10:45:42