【深度】示威不斷,印度農(nóng)民到底要什么,?(3)

為什么擔(dān)心失去“保護(hù)層”

莫迪政府的農(nóng)業(yè)法案要改的是什么,?為何引起農(nóng)民這么大規(guī)模的反彈?事實(shí)上,,莫迪政府要改的是印度農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)購統(tǒng)銷政策,。在維護(hù)社會(huì)公平和選舉因素推動(dòng)下,印度歷屆政府在保護(hù)農(nóng)民利益上也下了功夫,,對印度農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格實(shí)行干預(yù)政策,。為穩(wěn)定糧食價(jià)格,保障低收入群體的糧食供給,,凡印度政府控制的糧源,,都從收購和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)控制價(jià)格。收購環(huán)節(jié)的控制價(jià)格稱為“最低支持價(jià)格”,,銷售環(huán)節(jié)的控制價(jià)格稱為“中央統(tǒng)一定價(jià)”,。

“最低支持價(jià)格”由農(nóng)業(yè)部下屬的農(nóng)產(chǎn)品成本和價(jià)格委員會(huì)根據(jù)農(nóng)民生產(chǎn)成本、國內(nèi)外市場上的價(jià)格走勢,、收獲季節(jié)間的價(jià)差,、供需情況、“最低支持價(jià)格”對消費(fèi)者的可能影響,、國際市場情況,、農(nóng)業(yè)貿(mào)易周期、農(nóng)產(chǎn)品與非農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易條款,、農(nóng)民及其耕畜的費(fèi)用,、種糧應(yīng)獲利潤等因素研究確定,,每年制定一次。中央控制的糧源分配銷售給各邦的價(jià)格由印度中央政府制定,,具體由印度中央政府,,以及消費(fèi)者事務(wù)、食品和公共分配部共同確定,,這個(gè)價(jià)格就是中央統(tǒng)一定價(jià),。

這些舉措在維護(hù)農(nóng)民利益上發(fā)揮了重要作用,但這種統(tǒng)購統(tǒng)銷方式也很大程度上限制了農(nóng)業(yè)發(fā)展,。如滋生腐敗,、出現(xiàn)貿(mào)易中間商等。據(jù)印度媒體分析,,莫迪政府就是要去掉中間商,,讓農(nóng)民與市場直接聯(lián)系。這些中間商已形成強(qiáng)大的游說團(tuán)體,,他們經(jīng)常豪賭農(nóng)產(chǎn)品市場,,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格因此起伏不定,波動(dòng)越來越大,。不僅如此,,自2003年印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場委員會(huì)設(shè)立以來,農(nóng)民所有農(nóng)產(chǎn)品必須賣給指定政府收購機(jī)構(gòu),,這催生了一大批掮客,,他們是農(nóng)民和貿(mào)易商的協(xié)調(diào)者和溝通者,使農(nóng)民削弱甚至失去了對農(nóng)產(chǎn)品議價(jià)和融資的能力,。

此外,,近些年因農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼造成巨大財(cái)政赤字,印度農(nóng)產(chǎn)品全球競爭力也有所下降,,這些都是莫迪政府出臺(tái)農(nóng)業(yè)改革法案的初衷,。舉例來說,2014-2015財(cái)年,,印度小麥價(jià)格遠(yuǎn)低于大部分競爭國家的價(jià)格:印度小麥價(jià)格是每噸330美元,,而泰國是580美元。莫迪政府看到這些弊端,,想要通過市場化改革解決這些保護(hù)性舉措帶來的問題,,并從國大黨對農(nóng)民的過度保護(hù)中解放出來,用市場化手段打通農(nóng)民與市場之間的聯(lián)系,。然而長期的保護(hù)已讓農(nóng)民形成保護(hù)價(jià)慣性,,缺乏保護(hù)的農(nóng)民對市場帶來的不確定性充滿畏懼和害怕,只能通過示威游行來強(qiáng)化這種保護(hù)機(jī)制。

推薦閱讀

俄外交部:俄方不會(huì)交出扎波羅熱核電站控制權(quán)

央視新聞客戶端2022-12-06 09:04:46

俄外長稱俄烏沖突是北約拒絕為俄提供安全保障所致

央視新聞客戶端2022-12-06 08:53:35

北京5日新增本土“1163+3503”,,含414例社會(huì)面

新京報(bào)2022-12-06 08:27:32

普京親自駕車駛過克里米亞大橋 視察修復(fù)工作 現(xiàn)場畫面曝光

綜合央視新聞、環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:47:23

普京駕車駛過克里米亞大橋 俄羅斯副總理陪同并匯報(bào)修復(fù)工作進(jìn)展

上觀新聞2022-12-06 09:14:34

全國至少48市公共場所不再查核酸:全國多地落實(shí)最新出行政策

2022-12-06 09:31:56

又杠上了,?外媒:烏高官批評(píng)馬斯克喜歡“神奇的簡單解決方案”

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:39:47

加拿大外長稱計(jì)劃派更多軍艦到臺(tái)灣海峽,,外交部回應(yīng)反對挑釁,、威脅中國主權(quán)和安全

央視網(wǎng)2022-12-06 09:01:59

烏軍突然襲擊俄本土,,普京親自開車去了這里

牛彈琴2022-12-06 09:08:29

多國回應(yīng)“俄油限價(jià)”日本:作為G7我跟 印度:與我無關(guān)

新浪網(wǎng)2022-12-06 09:35:11

取消道德警察,?審查頭巾問題?伊朗局勢新動(dòng)向引關(guān)注

華語智庫2022-12-06 09:08:01

奧密克戎致肺炎或重癥比例低于流感 ?抗疫最困難的時(shí)期已經(jīng)走過

2022-12-06 09:22:30

馬斯克要被暗殺?他說很有可能

參考消息2022-12-06 09:37:54

朔爾茨開始認(rèn)真“研究”普京 試圖弄清普京聽取誰的意見

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:10:09

美西方為什么不情愿給烏克蘭“愛國者”

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 08:59:36

20世紀(jì)重大國際事件正在成為管控當(dāng)代危機(jī)的教科書

海外網(wǎng)2022-12-06 09:14:14

后悔了的英國人,,越來越多......

參考消息2022-12-06 09:36:59

?飯店每日免費(fèi)送熬湯剩骨給養(yǎng)犬顧客:狗狗光盤行動(dòng)

2022-12-06 09:49:25

父母結(jié)婚20年仍如初戀惹女兒嫉妒,,網(wǎng)友:羨慕嫉妒恨

2022-12-06 09:04:44

韓媒稱巴西人只關(guān)心決賽對手是誰:并不在乎16強(qiáng)是誰

2022-12-06 08:59:50

“擺爛模式”成牛津詞典2022年度詞 擺爛一詞竟出自NBA

2022-12-06 09:46:17

馬斯克稱自己被槍殺可能性很大,蘋果又兩名高管離職

2022-12-06 09:11:05

美軍已從對俄威懾轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)備狀態(tài)

華語智庫2022-12-06 09:09:45

電力設(shè)施被蓄意破壞!美國這里已強(qiáng)制戒嚴(yán),!

環(huán)球網(wǎng)2022-12-06 09:31:47

如果陽了怎么辦囤藥嗎?大家要做好個(gè)人防護(hù)不容忽視!

經(jīng)濟(jì)日報(bào)2022-12-06 08:57:10

波蘭盤點(diǎn)年內(nèi)軍備建設(shè)情況

參考消息2022-12-06 08:47:48

梅西預(yù)測4支世界杯奪冠熱門球隊(duì):訝異德國隊(duì)止步

2022-12-06 09:19:00

超八成巴西球員月收入不足1350元:未達(dá)最低工資標(biāo)準(zhǔn)

2022-12-06 09:23:36

老公每天堅(jiān)持給老婆打水泡腳洗頭:日復(fù)一日每天堅(jiān)持

2022-12-06 08:54:48

北京:進(jìn)入各類公共場所可不查核酸 包含商超商務(wù)樓等場合

2022-12-06 09:27:18

網(wǎng)紅觸電身亡父母起訴供電公司:擁600萬粉絲

2022-12-06 09:54:42

有必要囤藥嗎,?解封后家庭該常備哪些藥物:專家表示可適當(dāng)備藥

2022-12-06 09:40:06

日本沖繩縣知事:若增擴(kuò)自衛(wèi)隊(duì)規(guī)模 應(yīng)削減當(dāng)?shù)伛v日美軍

光明網(wǎng)2022-12-06 09:17:26

31省份昨日新增本土4988+22859 北京6日新增1163+3503

2022-12-06 09:18:27

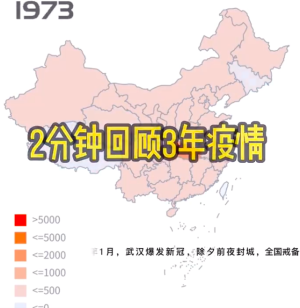

“抗疫3年其實(shí)我們清零了很多次”,!全國多地優(yōu)化疫情防控措施如下

2022-12-06 09:03:22