特稿:在“一帶一路”綠色合作中尋找治沙靈感

新華社烏魯木齊6月20日電特稿:在“一帶一路”綠色合作中尋找治沙靈感

新華社記者葛晨張曉龍郭雨祺

塔克拉瑪干沙漠,曾見證了古代絲綢之路上的東西方文明交流,;如今,在“一帶一路”綠色合作中,,這里的治沙經(jīng)驗(yàn)又吸引了來自非洲和亞洲一些國家的治沙人到此交流學(xué)習(xí),,尋找治沙靈感。

樹根里的秘密

汗珠從奧斯曼·德拉梅的臉上滑落,,在沙地上留下一片印痕,。塔克拉瑪干沙漠烈日下,這位塞內(nèi)加爾治沙專家的襯衣早已濕透,,緊貼在身上,。

德拉梅顧不上休息,把灼熱的黃沙裝入白色圓筒形袋子,然后把一個(gè)個(gè)沙袋壘成整齊的方格,。這些看似不起眼的沙袋,,其實(shí)蘊(yùn)含著一項(xiàng)世界領(lǐng)先的治沙技術(shù)——生物基可降解纖維沙障。它們可明顯降低近地表風(fēng)速,,有效促進(jìn)植被恢復(fù),,因可降解而綠色無污染,還可以用非洲常見的木薯作為原材料,。

“是這樣操作嗎,?”一個(gè)多小時(shí)過去了,德拉梅還不愿離去,,拉著中方科研人員再次演示沙障鋪設(shè)方法,。“我是一名技術(shù)人員,,必須弄明白中國同行使用的先進(jìn)技術(shù),。”

6月的新疆,,風(fēng)景正好,,但德拉梅和其他從非洲、中亞等地趕來參加中外治沙培訓(xùn)班的同行們,,顧不上欣賞風(fēng)景,,剛抵達(dá)中國,就一頭扎進(jìn)了酷熱的沙漠深處,。

來到中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所策勒沙漠研究站,,沿著樓梯走進(jìn)一條蔭涼的地道,兩邊的墻壁竟是兩面透明的玻璃,,地下的植物根須清晰可見,。在這座水分誘導(dǎo)試驗(yàn)場里,科研人員可以觀測各種植物的根系如何適應(yīng)不同地下水位和地質(zhì)環(huán)境,。

“這種觀測植物生長的方法太棒了,,對(duì)我們選育合適的植物來修復(fù)鹽堿地很有幫助?!笔址鲋A?,德拉梅看得入神。

泛非“綠色長城”組織秘書處地理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫主管迪奧普·蘇萊曼說:“中國付出了巨大努力來防治荒漠化,,中方科研人員分享了他們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,使我們從中國技術(shù)中獲得了啟發(fā)?!?/p>

推薦閱讀

《人民中國》在東京舉行創(chuàng)刊70周年紀(jì)念招待會(huì)

新華網(wǎng)2023-06-19 17:22:09

苦苦抗?fàn)?000天沖繩民眾再表反對(duì)駐日美軍基地決心

新華網(wǎng)2023-06-19 14:51:01

共同講好中老合作共贏的故事(第一現(xiàn)場)

人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)2023-06-19 06:21:02

環(huán)衛(wèi)工在垃圾桶發(fā)現(xiàn)棄嬰:請(qǐng)對(duì)生命負(fù)責(zé),!

今日頭條2023-06-20 14:43:35

以色列“梅卡瓦”坦克或走向俄烏戰(zhàn)場,,命運(yùn)會(huì)如何

澎湃新聞2023-06-20 11:09:32

英方稱俄烏雙方傷亡慘重:烏方取得了一些小進(jìn)展

新浪2023-06-20 14:27:10

過度工作,、沒加班費(fèi),、沒休息……美神秘精英俱樂部苛待員工被告

環(huán)球時(shí)報(bào)2023-06-20 09:58:34

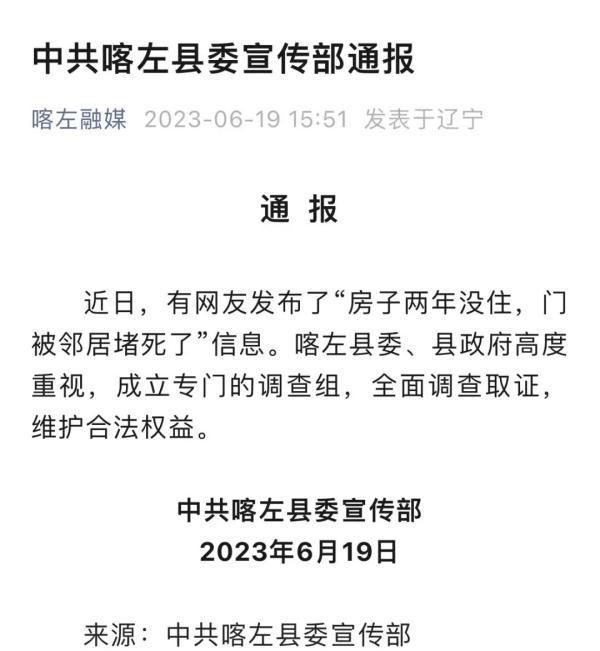

房子兩年沒住被鄰居封門:自己的房子怎么就拿不回來,?

今日頭條2023-06-20 14:38:23

他盤算"削弱中國優(yōu)勢",美媒潑冷水

觀察者網(wǎng)2023-06-20 10:33:30

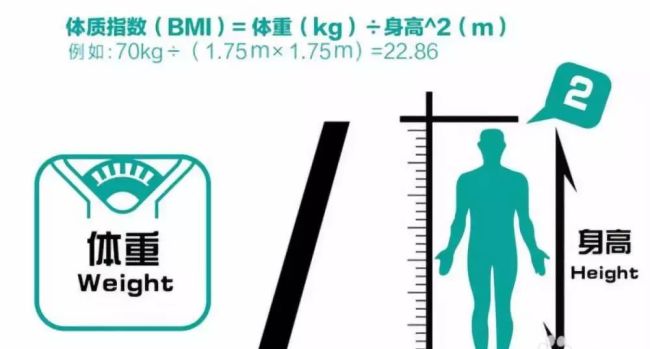

女性bmi越小越好嗎?大多數(shù)人都想錯(cuò)了 到底什么范圍比較好呢,?

網(wǎng)易新聞2023-06-20 14:26:51

侯友宜打電話祝韓國瑜生日快樂,二人合體時(shí)間據(jù)傳“很快了”

海峽導(dǎo)報(bào)2023-06-20 10:22:54

外媒:朔爾茨反對(duì)將所有對(duì)華出口置于監(jiān)管下,,稱G7不遏制中國經(jīng)濟(jì)

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 14:42:05

新冠感染常態(tài)化,!研究表明每年陽2至3次或成常態(tài)

齊魯壹點(diǎn)2023-06-20 14:46:34

黃子佼多個(gè)代言暫停合作,事業(yè)受到致命打擊的同時(shí)可能會(huì)面臨刑事處罰

今日頭條2023-06-20 14:23:28

韓媒:韓最大在野黨黨首譴責(zé)尹錫悅政府“開歷史倒車”

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 10:25:04

曝黃子佼無法言語及表達(dá) 深度剖析黃子佼心路成長歷程

網(wǎng)易新聞2023-06-20 14:47:32

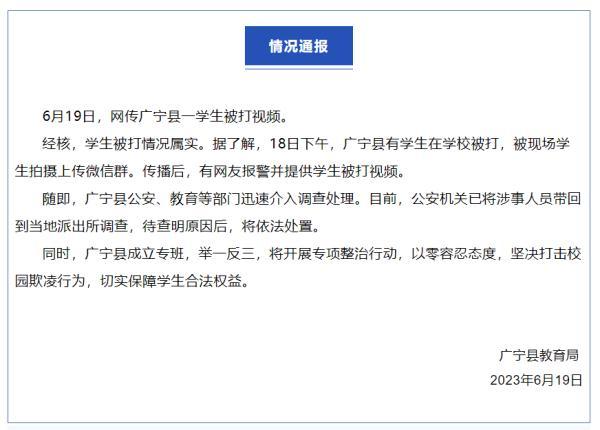

肇慶一女學(xué)生在學(xué)校被逼下跪 公安介入 零容忍堅(jiān)決打擊校園欺凌行為

網(wǎng)易新聞2023-06-20 14:36:20

美媒:美多州加緊阻止中國人購地,,專家警告“不要依懷疑采取行動(dòng)”

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 09:57:38

美國的封鎖與中國的反封鎖

觀察者網(wǎng)2023-06-20 13:32:17

女子收23.7萬彩禮辦酒后不愿領(lǐng)證 看看法院如何調(diào)解,?

網(wǎng)易新聞2023-06-20 14:30:39

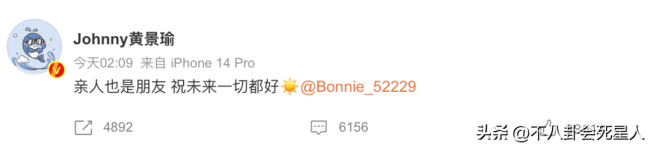

黃景瑜回應(yīng)與前妻關(guān)系:和平分手,,是親人也是朋友

今日頭條2023-06-20 14:30:38

抱怨沒肉吃的臺(tái)軍,被批評(píng)了……

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 14:25:40

朝鮮為何公開宣布這是“最嚴(yán)重的錯(cuò)誤”,?

中國新聞周刊2023-06-20 13:26:27

救護(hù)車壓壞菜女?dāng)傊鲾r車索賠 目擊者:攔車近3分鐘后被拉開

派大星找佩奇2023-06-20 14:49:52

平均年齡29歲,!他們駕轟-6K創(chuàng)下多個(gè)“首次”

央視軍事2023-06-20 14:19:19

湖南一招牌因“易燃”被強(qiáng)拆:商戶損失近4萬 城管登門致歉

紅星新聞2023-06-20 14:29:00

布林肯訪華記者會(huì):中美在一些領(lǐng)域可以共同努力應(yīng)對(duì)跨國挑戰(zhàn)

澎湃新聞2023-06-20 10:06:37

一個(gè)澳大利亞“中國通”寫給布林肯的信

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 11:18:06

房子兩年沒住 女子家大門被鄰居封死 官方成立調(diào)查組維權(quán)

紅星新聞2023-06-20 14:36:21

汪小菲連夜赴臺(tái)灣接娃?黃子佼時(shí)間后汪小菲遠(yuǎn)赴臺(tái)灣陪伴子女

鳳凰網(wǎng)2023-06-20 14:41:50

制導(dǎo)火箭彈:直-10武裝直升機(jī)的新“點(diǎn)穴利器”

澎湃新聞2023-06-20 10:39:49

男孩掉床試探植物人爸爸:被緊緊抓住了

2023-06-20 14:46:08

美軍被曝侵犯用戶隱私:美國防部有個(gè)秘密部門

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 14:31:06

美交通部長聲稱要削弱中國電動(dòng)汽車電池優(yōu)勢,,美媒:恐怕很難

環(huán)球網(wǎng)2023-06-20 09:56:12

“泰坦尼克”號(hào)殘骸觀光潛艇失蹤,!載有5人,,游覽費(fèi)250萬美元起步

錦觀新聞2023-06-20 11:31:31