未來已來,!“腦機接口”正加速“接入”生活

人類大腦,數(shù)百億個神經(jīng)元彼此相連,,復雜且精密,,與宇宙一樣,大腦也是人類至今仍無法征服的未知世界,,因為重量只有1000多克,,大約3磅,人類大腦被科學家們形象地稱為“三磅宇宙”,。如今,,正在快速發(fā)展的腦機接口技術(shù)為人類了解自己的大腦打開了一扇小小的窗口,,透過這扇窗,,巨大的潛力已經(jīng)展現(xiàn)在我們眼前。

探索“三磅宇宙”的未來科技

在科幻電影中,,我們經(jīng)??吹竭@樣的場景——殘疾人用機械臂自如地彈唱,,人類依靠“意念”指揮著龐大的機械……而現(xiàn)實中,,不斷發(fā)展的“腦機接口”技術(shù)正在將這些科幻想象變成現(xiàn)實,。

北京腦科學與類腦研究中心聯(lián)合主任羅敏敏:我們?nèi)说乃季S,,包括動作的控制和對外界識別,,歸根到底都是腦子里頭的神經(jīng)細胞的電信號所決定的,。

專家介紹,,腦機接口是指通過在人腦神經(jīng)與電子或者機械設(shè)備間建立直接連接通路,,來實現(xiàn)神經(jīng)系統(tǒng)和外部設(shè)備間信息交互與功能整合的技術(shù),。

典型的腦機接口系統(tǒng)一般分為四部分,,即腦電信號的采集,腦電信號的分析,,依據(jù)腦電信號控制實施的行為,以及外界的反饋,。其中的關(guān)鍵核心技術(shù)包括采集腦電信號的電極,、神經(jīng)接口芯片、信號解碼等一系列前沿科技,。

北京腦科學與類腦研究中心聯(lián)合主任羅敏敏:我們?nèi)说纳窠?jīng)細胞發(fā)放一個電信號,它是毫秒級別,,所以如何快速記錄這些電信號,,而且記錄不是一個兩個,,是記錄上千上萬個通道才可以得到足夠信息解碼出一定的信息,怎么控制能耗,,怎么做出無限的信號的傳遞,,怎么做出實時解碼,,既是工程學上的挑戰(zhàn),,也是一個科學的挑戰(zhàn),。

專家介紹,,在我國,,高校是腦機接口研究的主力,。1999年,,清華大學科研團隊開發(fā)的腦機接口,就實現(xiàn)了控制光標移動,。2016年,,在天宮二號和神舟十一號載人飛行中,天津大學科研團隊與中國航天員中心合作完成了人類首次太空腦-機交互實驗,。2018年,,清華大學腦機接口團隊為漸凍癥患者設(shè)計的中文輸入視覺腦機接口系統(tǒng)成功實現(xiàn)了用意念打字,。2020年,浙江大學完成了國內(nèi)第一例植入式腦機接口臨床研究。如今,,在康復醫(yī)療、癲癇治療,、心理疾病診斷治療等方面都有大量的科研成果,。

頻頻上新已到走出實驗室的關(guān)鍵時期

“腦機接口”作為人類面向未來的創(chuàng)新科技,,按照信號采集方式不同,主要包括有創(chuàng)和無創(chuàng)兩種技術(shù)路線,。我國高校對每一種技術(shù)路線都有探索,,隨著實驗室成果的不斷積累,我國腦機接口科研已經(jīng)進入了走出實驗室,、邁向市場的關(guān)鍵時期。

在天津市環(huán)湖醫(yī)院,,由天津大學神經(jīng)工程團隊開發(fā)的穿戴式腦控外肢體手指機器人系統(tǒng)臨床研究已經(jīng)開展了半年多,,這個系統(tǒng)又被稱為“靈犀指”。參與臨床研究的喬先生是一名因急性腦卒中左手失去了抓握能力的患者,,這是他首次試用“靈犀指”。

“靈犀指”是天津大學研發(fā)的一種無創(chuàng)腦機接口康復系統(tǒng),,只要戴上腦電帽就可以通過讀取腦電信息來操控機器手指,。目前的研究數(shù)據(jù)已經(jīng)證實,這一系統(tǒng)能夠大大加速患者的康復進度,。

在天津大學無創(chuàng)腦機接口取得進展的同時,,清華大學的微創(chuàng)腦機接口也正在積極推進。在清華大學醫(yī)學樓的神經(jīng)工程實驗室,,因車禍而高位截癱多年的小白正通過自己的意念操控著電動輪椅,。

記者:精確度還挺高的,怎么做到的,?

小白:專注想象動作,。

記者:它反應(yīng)靈敏嗎?

小白:非常靈敏,。

去年12月,,小白在北京天壇醫(yī)院接受了無線微創(chuàng)腦機接口植入手術(shù),小白植入的腦機接口雖然需要進行顱腦手術(shù),,但電極并不進入大腦皮層和腦組織,,因此被稱為半侵入式的腦機接口。

清華大學醫(yī)學院教授洪波:這個腦機接口有效性都得到了證明,。最重要的是他現(xiàn)在可以用自己的思維,、腦信號來控制自己的計算機,,他能夠腦控輪椅,,所以這個證明腦機接口的信號控制已經(jīng)成功了。

洪波教授告訴記者,另外一例臨床試驗患者老楊也是高位截癱,,如今已能夠熟練地使用腦控外骨骼手套,原先完全失去功能的手還恢復了部分抓握功能,,這些都證明了腦機接口的有效性。接下來他們團隊將根據(jù)有關(guān)部門批準,,進一步擴大醫(yī)學臨床試驗規(guī)模,,爭取早日將這一成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品造福患者。

新突破首個片上腦機接口智能交互系統(tǒng)

科學家們對“腦機接口”的探索遠不止于此,,甚至比電影的情節(jié)更加科幻,。在天津大學醫(yī)學院的一個實驗室,李曉紅教授向記者展示了他們團隊和南方科技大學團隊的最新科研成果——全球首個片上腦機接口智能交互系統(tǒng),。在這個系統(tǒng)中,,“大腦”竟然是人工培養(yǎng)出來的。

片上腦機接口智能交互系統(tǒng)簡稱“片上腦機”,,專家介紹,“片上腦機”顧名思義上就是在電極芯片上培養(yǎng)出來的“類腦組織”,,是腦機接口領(lǐng)域的一個重要新興分支,。

天津大學醫(yī)學院教授李曉紅:通常腦機接口用的是人或者是動物真實的大腦,但是片上腦機接口,,它用的是體外培養(yǎng)的“大腦”,,就如同我們這個模型里面在細胞培養(yǎng)皿上面培養(yǎng)的這樣一個類器官,是采用生物技術(shù)和干細胞技術(shù)培養(yǎng)的,,這就是我們和經(jīng)典的腦機接口不一樣的地方,。

在科研團隊展示的實驗中,記者看到,,浸泡在營養(yǎng)液中的人工腦組織僅半粒小米大小,,研究員通過超聲波給它下達指令后,它控制的小車開始慢慢移動,,并能自主避開遇到的障礙,。

天津大學醫(yī)學院教授李曉紅:它是可以通過去控制左輪和右輪的一些速度,,它的一些方向,它的一些角速度來達到一些避障的效果,,就是我們第一個完成的一個任務(wù),;第二個是我們還可以實現(xiàn)跟蹤;第三個是可以實現(xiàn)抓取,。

李曉紅教授告訴記者,,他們的片上腦機接口智能交互系統(tǒng)是全球首個開源的片上腦機系統(tǒng),未來植入機器人中,,機器人有望無需依賴人工智能算法等,,就可以輔助人類完成特定任務(wù)。這一目標與人工智能相似,,但路徑截然不同,。

天津大學醫(yī)學院教授李曉紅:跟我們的人類大腦一樣,它是有學習記憶基礎(chǔ)的,,所以我們可以對它進行訓練,,就像小孩子一樣,剛生出來的話,,它其實什么也不會,,那可是我教它就會了,我教到它什么程度它就能會到什么程度,。

相較于需要大量算力的人工智能模型,,“類腦組織”還具有輕能耗等優(yōu)勢,科學家們認為,,未來片上腦機接口將對混合智能,、類腦計算等前沿科技的發(fā)展起到革命性的推動作用。

天津大學醫(yī)學院教授李曉紅:我們現(xiàn)在人工智能在某一些方面確實很厲害,,但是人工智能它其實是需要一個很高的功耗,它需要大量的數(shù)據(jù)級去訓練它,,需要一個很長的時間,,它可能要學習幾千遍它才能學會。但是我們體外培養(yǎng)的腦,,尤其是人源的這樣一個培養(yǎng)的腦,,它可能幾分鐘就學會了,這個可能是我們的人工智能是沒有辦法比的,,它的前景是無限的,。

推動科技成果轉(zhuǎn)化加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力

腦機接口的技術(shù)成熟度不斷提升,已成為主要大國培育經(jīng)濟發(fā)展新動能,,打造競爭新優(yōu)勢的未來產(chǎn)業(yè),。在我國,,“中國腦計劃”已經(jīng)啟動,“腦科學與類腦研究”已被寫入國家規(guī)劃綱要,,腦機接口更是被明確為未來產(chǎn)業(yè)十大標志性產(chǎn)品,。目前,腦機接口的產(chǎn)業(yè)鏈還處于初期發(fā)展階段,,如何推動腦機接口科技成果轉(zhuǎn)化,,加速形成新質(zhì)生產(chǎn)力,一些探索已經(jīng)開始,。

今年5月,,國內(nèi)首個面向腦機接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項基金——腦機海河實驗室基金正式發(fā)布,旨在建立創(chuàng)新投資模式,,撬動社會資本支持腦機全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,。

天津大學醫(yī)學院副主任倪廣健介紹,腦機接口作為新興技術(shù),,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地面臨諸多問題,,比如相關(guān)政策法規(guī)的尚不健全、醫(yī)療器械證如何申請等,。另外,,高校也存在科研機制、經(jīng)費使用等方面的限制,。

針對這些問題,,由天津市政府主導,天津大學等10多家單位牽頭建設(shè)的腦機交互與人機共融海河實驗室去年3月正式掛牌,。

孟琳是天津大學神經(jīng)工程團隊的骨干科學家,,腦機交互與人機共融海河實驗室成立之初,她就帶著自己主持研發(fā)的腦控外骨骼混合助行機器人項目加入進來,。在這里,,她得到了資金、醫(yī)療器械申請注冊,、臨床研究等多個方面的支持,。

天津大學醫(yī)學院主任助理孟琳:針對我們醫(yī)療的產(chǎn)品的醫(yī)療器械注冊證的申請,還有我們的裝備的檢測都有優(yōu)先處理的一個政策,,加速我們相關(guān)產(chǎn)品的落地應(yīng)用,,期望今年年底我們能先拿到一個二類的注冊證。

據(jù)介紹,,在天津市委市政府支持下,,海河實驗室打通了科研創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的接口,,同時在科技成果處置權(quán),、使用權(quán)、收益權(quán)等方面賦予科研人員自主權(quán),。在天津大學神經(jīng)工程團隊自主研發(fā)的20多個“神工”系列腦機接口醫(yī)療器械產(chǎn)品中,,已有多個拿到了國家醫(yī)療器械注冊證。

天津大學醫(yī)學院副主任腦機海河實驗室副主任倪廣?。?/strong>二十屆三中全會再一次強調(diào)了教育科技人才三鏈融合發(fā)展,,高校的優(yōu)勢就是一定要將三鏈牢牢地結(jié)合起來,一定要從國家的需求,、國家的重大任務(wù)入手,,把我們要落地的這些場景一定要抓得實,做真正有用有大用的腦機接口,,服務(wù)我們的國家重要需求,。

(總臺央視記者潘虹旭代欽夫)

推薦閱讀

廣西龍勝山洪泥石流災害8名失聯(lián)人員全部遇難

央視新聞客戶端2025-05-29 09:45:24

男子坐共享單車車筐里意外摔亡 同車騎行人擔全責

央視新聞客戶端2025-05-29 08:48:16

當心,!這63款移動應(yīng)用違法違規(guī)收集使用個人信息

央視新聞客戶端2025-05-29 08:46:12

俄在蘇梅州集結(jié)5萬大軍有何意圖 復仇與施壓并行

鐵血米爾2025-05-29 11:30:07

當縣城職場來了大廠高管,,7毛錢報銷半個月,打工人更累了,!

每日人物社2025-05-29 11:41:10

航司回應(yīng)女子稱金手鏈托運丟失 警方已介入調(diào)查

極目新聞2025-05-29 11:42:53

馬科斯選舉失利 菲對南海態(tài)度變了嗎 愿與中國握手言和

新浪財經(jīng)2025-05-29 11:33:24

涉華團隊減員會影響美對華政策嗎,?“白宮大腦”地位不保,?

今日頭條2025-05-29 11:32:34

馬斯克稱身心俱疲 政府改革難推進

鳳凰衛(wèi)視2025-05-29 11:32:22

加沙民眾道別時不再說“明天見”而是說“天堂再見”……

今日頭條2025-05-29 11:36:01

歐盟砸100億歐元欲要縮小與中美差距 助力科技企業(yè)擴展

觀察者網(wǎng)2025-05-29 11:46:20

博主:美限制外國科學人才是自斷雙臂

酒釀小圓子2025-05-29 11:32:00

特朗普全球關(guān)稅被裁定越權(quán),,美股期指拉升 市場反應(yīng)積極

每日經(jīng)濟新聞2025-05-29 11:30:26

七分褲竟來自千年前的稻田職業(yè)裝

新浪2025-05-29 11:39:34

島內(nèi)促統(tǒng)聲再次響起釋放什么信號 蔡英文“卷土重來”?

頭條2025-05-29 11:16:35

土犬因霸氣走紅,,被網(wǎng)友尊稱為“最強阿爾法狗”

微博2025-05-29 11:46:46

伊朗想拉巴基斯坦對付以嗎 伊朗高調(diào)接待巴總理釋放何種信號,?

頭條2025-05-29 11:46:26

混合戰(zhàn)開打?33國全面圍俄,,普京先拿日本立威,,俄軍艦直抵日本海 日俄緊張局勢升級

商廣問塵2025-05-29 11:41:20

于東來稱自己不需要支持,喊話大家不用擔心

微博2025-05-29 11:43:29

中國學者回應(yīng)澳媒主持人挑事問題:毫無疑問,,你們必輸

百家號2025-05-29 11:35:06

法國為何稱陣風被擊落“無法證實” 信息仍待核實

紅網(wǎng)2025-05-29 11:09:47

印尼總統(tǒng)東盟峰會感謝中國有何意義 彰顯深厚友誼與合作成果

維觀縱橫2025-05-29 11:29:44

榮耀400 Pro深度評測 輕薄性能影像全能突破

快科技2025-05-29 11:34:44

以軍炸毀胡塞的最后一架民航客機 機場遭空襲

央視新聞2025-05-29 11:24:07

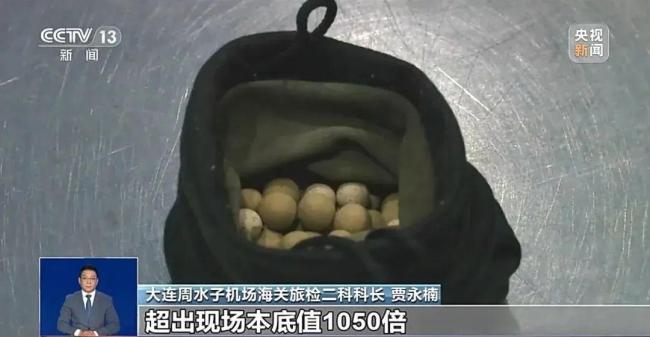

不要買,!戴1天輻射劑量相當于拍117次胸片 能量石或成健康殺手

光明網(wǎng)2025-05-29 11:40:08

美“星艦”第九次試飛未能成功火箭第二級飛船失控 燃料泄漏致失控

澎湃新聞2025-05-29 11:26:34

學校回應(yīng)2名保安虐殺流浪狗 涉事人員已被開除

極目新聞2025-05-29 11:44:42

美國務(wù)卿:狠狠吊銷中國學生簽證 加劇中美教育緊張局勢

觀察者網(wǎng)2025-05-29 11:33:41

多方回應(yīng)學生疑因打掃被校長毆打 教育管理之責何在

網(wǎng)易2025-05-29 11:34:25

“臺獨”聽懂特朗普潛臺詞了嗎 美方撂下“實話”,島內(nèi)該醒了,!

頭條2025-05-29 11:20:09

菜市場挑西瓜的三個必看訣竅??如何挑選一個“熟瓜”

微博2025-05-29 11:36:45

分發(fā)物資時以軍開槍致加沙數(shù)十饑民死傷 現(xiàn)場失控引發(fā)悲劇

環(huán)球網(wǎng)2025-05-29 11:10:03

全國跳水冠軍賽:朱子鋒登頂10米臺 逆轉(zhuǎn)奪冠

新華網(wǎng)2025-05-29 11:38:24

榮耀CEO要靠性價比突圍嗎,?

東方財富網(wǎng)2025-05-29 11:33:08

首款裸眼3D巨屏掌機使用體驗 AI 3D驚艷呈現(xiàn)

新浪2025-05-29 11:29:42