深圳立法臨終搶救由患者說了算,也要避免被惡意利用

原標(biāo)題:生前預(yù)囑首次入法,,臨終搶救該由患者說了算

深圳率先建立“生前預(yù)囑制度”,,其在“臨終決定權(quán)”上的觀念引導(dǎo)和制度探索價值不應(yīng)小覷。

▲2021年3月21日,,北京松堂關(guān)懷醫(yī)院,,一老人在病房外通道散步。通道的末端是雛菊之家,,專為兒童臨終關(guān)懷設(shè)置的病房,。新京報記者王嘉寧攝

據(jù)報道,深圳市七屆人大常委會第十次會議于近日表決通過了《深圳經(jīng)濟特區(qū)醫(yī)療條例》修訂稿,。其中,,第七十八條在“臨終決定權(quán)”上做出了大膽突破,規(guī)定如果病人立了預(yù)囑“不要做無謂搶救”,,醫(yī)院要尊重其意愿,,讓病人平靜走完最后時光。深圳也因此成為全國第一個實現(xiàn)生前預(yù)囑立法的地區(qū),。

該條新法規(guī),,對于不堪忍受過度搶救之苦的臨終患者,是一大福音,。人之將死,,個人意愿既難以表達(dá),更難得到尊重,。尤其當(dāng)各種導(dǎo)管插進(jìn)患者身體后,,患者說話交流的機會喪失,想表達(dá)想法幾乎不可能,,即使因過度搶救導(dǎo)致患者十分痛苦,,也只能被動忍受,直到生命結(jié)束,。

但有了生前預(yù)囑則不同,,臨終搶救是否采取插管、心肺復(fù)蘇等創(chuàng)傷性搶救措施,,是否使用生命支持系統(tǒng)等,,患者均可事先自主做好安排。而且,這種生前預(yù)囑具有法律效力,,不必?fù)?dān)心醫(yī)生和家屬會隨意更改,。長期困擾臨終患者家屬的一道難題,也有望從此得到化解,。

尤其對于老年患者的子女及其他親人而言,,盡管患者已處于彌留之際,若不“盡力搶救”,,對己怕留下遺憾,,將來自責(zé)“是我害了老人”;對外則擔(dān)心留下把柄,,怕人說不孝,、舍不得花錢。倘若老人有多個子女,,主張“放棄搶救”的子女,,還可能受到其他子女的指責(zé)。

在這些傳統(tǒng)觀念,、社會輿論的壓力下,,明知任何醫(yī)療措施都已經(jīng)不可能逆轉(zhuǎn)病情,仍然“不到最后決不放棄”,,就成為普遍現(xiàn)象,。在此過程中進(jìn)行的過度用藥、檢查,,甚至過度搶救等,,不僅加重了自身經(jīng)濟負(fù)擔(dān),也給患者帶去痛苦,,對醫(yī)療資源也會造成一定程度的浪費,。

有了生前預(yù)囑,相關(guān)決定來自患者本人,,并得到法律的支持,,家屬便可以不再面臨這種兩難選擇。同時也給醫(yī)生吃上了一顆定心丸,。

此前,,民間也在大力推廣生前預(yù)囑,比如北京生前預(yù)囑推廣協(xié)會在業(yè)界就廣為人知,,其相關(guān)網(wǎng)站推出的“我的五個愿望”,國內(nèi)已經(jīng)有5萬多人填寫,。

但這種民間倡導(dǎo)不具法律效力,,一旦患者親屬對此有異議,醫(yī)療機構(gòu)及醫(yī)生就可能面臨民事侵權(quán)索賠,或者主管部門的行政處罰,。這種巨大的不確定性風(fēng)險,,讓醫(yī)生不敢做決定。也因此,,當(dāng)患者生命垂危之際,,醫(yī)院仍秉著救死扶傷的醫(yī)學(xué)精神,對其進(jìn)行無謂搶救的情況,,并不罕見,。

通過立法,生前預(yù)囑具有法律效力后,,醫(yī)生在法律框架下做出選擇,,將不再顧慮重重。

而這個過程,,也是一個從制度層面推動傳統(tǒng)觀念轉(zhuǎn)變的過程,。有時候,不惜代價的搶救,,并非是患者所樂見的,,也不是對生命尊嚴(yán)的最好保護,更不應(yīng)以此站在道德高地,,評判患者子女及醫(yī)院,、醫(yī)生的選擇。

以此而論,,深圳率先在全國建立“生前預(yù)囑制度”,,其在“臨終決定權(quán)”上的觀念引導(dǎo)和制度探索價值不應(yīng)小覷。

建立生前預(yù)囑制度,,通過立法賦予患者臨終搶救決定權(quán),,給患有醫(yī)學(xué)上搶救治療無望疾病的老人帶來安寧,使他們的離世從“生死兩相憾”變成“生死兩相安”,。

也要看到,,生前預(yù)囑的完善和普及,在我國還有很長的路要走,。生前預(yù)囑涉及諸多法律和醫(yī)學(xué)專業(yè)概念,,患者理解有難度,簽署生前預(yù)囑前,,要為患者提供專業(yè)的指導(dǎo)與服務(wù),。包括創(chuàng)傷性搶救是否值得實施、損害與收益如何評估等,,也要完善操作規(guī)范,,使之有章可循,。

此外,生前預(yù)囑入法,,也要避免被惡意利用,,比如臨終搶救的醫(yī)療開支很大,要謹(jǐn)防健康商業(yè)保險夸大生前預(yù)囑的作用等,。

盡管生前預(yù)囑首次入法,,規(guī)則未必成熟,但深圳在此方面進(jìn)行的制度性探索,,必然會日益累積經(jīng)驗,,為我國普及生前預(yù)囑開創(chuàng)一個科學(xué)模式,最終讓每位患者都有權(quán)選擇自己的臨終搶救方式,,能夠從容和有尊嚴(yán)地離世,。

相關(guān)新聞

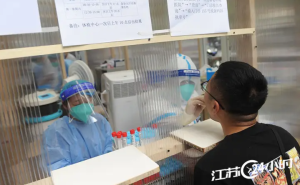

上海戰(zhàn)疫看點|“熊貓血”患者生命接力搶救記

疫情吃勁,醫(yī)療救治一刻不能停歇,。 從外地前來上海手術(shù)就醫(yī)的鄭先生在術(shù)前檢查時被發(fā)現(xiàn)為O型RhD陰性血型,,且患者病情危重?zé)o法自體輸血

2022-05-03 19:51:02上海戰(zhàn)疫看點|爭分奪秒搶救生命!

2022-09-06 16:51:02爭分奪秒搶救生命,!臺灣的事怎么辦,,14億中國人民說了算

2022-08-04 21:15:27臺灣的事怎么辦熱評丨抗震救災(zāi)的首要任務(wù)是搶救生命

2022-09-09 08:52:08抗震救災(zāi)的首要任務(wù)是搶救生命我國擬立法完善對衍生品交易的監(jiān)管

2022-04-14 13:51:00我國擬立法完善對衍生品交易的監(jiān)管駐歐盟使團發(fā)言人:臺灣的事怎么辦,,14億中國人民說了算

2022-08-04 13:35:58駐歐盟使團發(fā)言人:臺灣的事怎么辦