選調(diào)生離職背后的“上岸思維” 個(gè)人與體制的錯(cuò)位

選調(diào)生離職背后的“上岸思維”

近期,,一篇名為《山花尋海樹(shù),,不如就春風(fēng)》的文章在網(wǎng)絡(luò)上引起了關(guān)注,。文章作者,,武漢大學(xué)研究生顧同學(xué),,表達(dá)了對(duì)自己被選調(diào)分配至甘肅嘉峪關(guān)工作的不滿。盡管最初有導(dǎo)師勸解和父母的支持,,她最終還是勉強(qiáng)接受了這個(gè)職位,,但隨后流露的負(fù)面情緒和對(duì)工作地點(diǎn)的不當(dāng)評(píng)論引發(fā)了網(wǎng)友的反對(duì)。目前,,顧同學(xué)已主動(dòng)申請(qǐng)并獲準(zhǔn)取消錄用資格,,結(jié)束了這段不愉快的工作經(jīng)歷。

選調(diào)生作為體制內(nèi)的工作,,承載著不同于一般職業(yè)的使命與責(zé)任,。它不僅關(guān)乎個(gè)人發(fā)展,更與公共利益緊密相連,,要求從業(yè)者有較強(qiáng)的紀(jì)律性,、奉獻(xiàn)精神和服務(wù)意識(shí)。顧同學(xué)的遭遇反映出個(gè)人期望與職業(yè)特性的不協(xié)調(diào),,她似乎并未充分準(zhǔn)備好面對(duì)這份工作所帶來(lái)的挑戰(zhàn)和約束,,而是以普通“打工人”的視角來(lái)評(píng)價(jià)公職,導(dǎo)致了心理上的錯(cuò)位和不滿,。

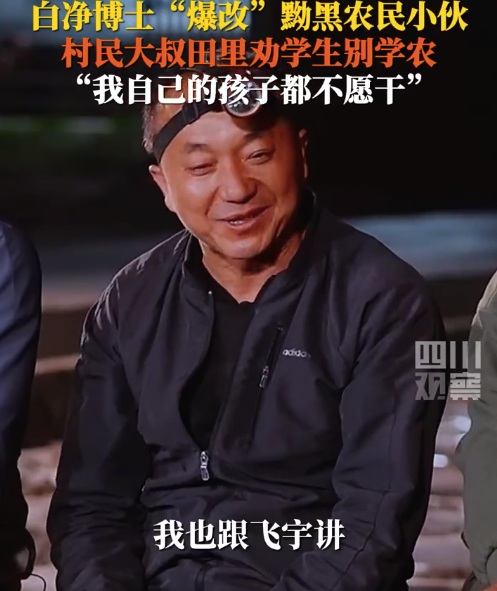

這一事件背后,,更深層次的問(wèn)題是社會(huì)上普遍存在的“上岸思維”——即將進(jìn)入體制內(nèi)工作視為追求穩(wěn)定與體面的終極目標(biāo),而忽視了這一選擇背后的特殊要求與個(gè)人適應(yīng)性,。多所高校的呼吁,,以及不斷出現(xiàn)的類似案例,如高學(xué)歷人才因無(wú)法適應(yīng)縣城體制內(nèi)工作環(huán)境而選擇離開(kāi),,都說(shuō)明了僅從功利角度考慮“上岸”可能導(dǎo)致的困境和人才資源的非最優(yōu)配置,。選調(diào)生離職背后的“上岸思維”。

顧同學(xué)的選擇過(guò)程,,還涉及到了家庭和導(dǎo)師的影響,,提示我們?cè)诼殬I(yè)規(guī)劃中尊重個(gè)人意愿和興趣的重要性。同時(shí),,機(jī)關(guān)單位在選拔人才時(shí),,除了考察硬性條件,也應(yīng)更加重視候選人對(duì)公共服務(wù)的熱情和態(tài)度,,以確保人才與崗位的更好匹配,。

綜上,無(wú)論是對(duì)于即將踏入職場(chǎng)的年輕人,,還是給予建議的長(zhǎng)輩、負(fù)責(zé)選拔的機(jī)構(gòu),,都需要更加全面而理性地看待體制內(nèi)工作,,確保個(gè)人才能與公共服務(wù)的宗旨能夠和諧統(tǒng)一,促進(jìn)人才的合理流動(dòng)與社會(huì)資源的有效利用。

相關(guān)新聞

武大回應(yīng)選調(diào)生離職事件 選調(diào)生不滿分配地引嘩然

2024-05-30 14:02:34武大回應(yīng)選調(diào)生離職事件“選調(diào)生離職”事件引關(guān)注,武漢大學(xué)獨(dú)家回應(yīng)

2024-05-30 14:19:54“選調(diào)生離職”事件引關(guān)注新同事來(lái)了不到兩周就離職了 背后的原因何在,?

新員工在入職兩天后選擇離職的情況引出了對(duì)《勞動(dòng)合同法》相關(guān)規(guī)定的探討

2024-05-31 10:58:02新同事來(lái)了不到兩周就離職了武大回應(yīng)“選調(diào)生不滿嘉峪關(guān)離職” 不影響扎根基層決心

2024-05-30 13:57:47武大回應(yīng)“選調(diào)生不滿嘉峪關(guān)離職”武大回應(yīng)選調(diào)生從嘉峪關(guān)離職 個(gè)人選擇與城市發(fā)展反思

2024-05-30 14:37:38武大回應(yīng)選調(diào)生從嘉峪關(guān)離職11人組成考研搭子團(tuán)全員上岸浙大 百發(fā)百中背后的故事與經(jīng)驗(yàn)

2024-04-23 06:07:3011人組成考研搭子團(tuán)全員上岸浙大