男子猜出密碼盜走13人微信零錢 數(shù)字時代安全警鐘再響

智能手機在日常生活中扮演著關鍵角色,它緊密聯(lián)結著社交與個人財務信息安全,。然而,,這種便捷也可能成為不法行為的溫床。最近,,一起跨越廣東至江蘇太倉的手機失竊事件引發(fā)了一系列微信賬戶被盜案件,,凸顯出保護網(wǎng)絡安全和個人信息的重要性。

故事始于一名普通工人韋某甲在廣東無意間拾得一部手機,。面對歸還與否的道德抉擇,,他遺憾地選錯了方向,。利用手機簡單的解鎖機制,韋某甲輕而易舉地闖入了失主的私人微信領域,,那里藏著大量的個人信息和財務交易記錄,。

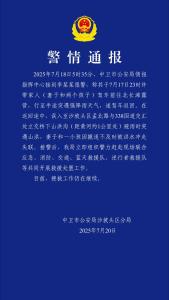

更令人驚愕的是,韋某甲沒有就此停手,。他發(fā)現(xiàn)失主通訊錄中好友的微信命名規(guī)律——多采用姓名全拼加上生日,,這種常見的模式被他利用來嘗試密碼組合。夜深人靜時,,他悄悄侵入了多位受害者的微信,,通過簡單密碼猜測,總共盜取了14.7萬元,,其中包括蘇州張女士的兩萬余元,,迫使她向警方求助。

這不僅是個人的不幸,,也是對社會誠信和網(wǎng)絡安全的重大挑戰(zhàn),,反映出人們在保護個人信息方面的不足及面對誘惑時人性的弱點。在數(shù)字時代,,隱私和財產(chǎn)安全更加依賴個人防范意識和技術保護,。

此事件警示社會需增強個人信息保護意識。個人應采取設置復雜密碼,、定期換碼和謹慎分享信息等基本措施,。同時,社交平臺和金融機構應提升安全技術,,采用智能驗證減少風險,。法律層面也需加強對隱私侵犯的打擊力度,營造法律威懾力,。

此外,,該案件也映射出加強道德教育的必要性,提醒我們在追求物質(zhì)的同時,,不可遺忘道德根基,。傳統(tǒng)美德如拾金不昧應當在現(xiàn)代社會得到傳承,指引我們的行為,。

總的來說,,韋某甲的案件是一個沉痛的教訓,提醒我們在享受數(shù)字生活便利之時,,必須時刻警惕信息安全,,共同努力創(chuàng)造一個更安全可信的網(wǎng)絡世界。

相關新聞

男子向女子要微信未果后殺人獲死刑

2024-07-05 16:18:32男子向女子要微信未果后殺人獲死刑男子冒充交警收罰款被抓 微信索款露馬腳

近來,江蘇揚州發(fā)生一起事件,。吳大媽(化名)在騎電動車回家途中遭遇一名聲稱自己為交警的男子攔截,。該男子以吳大媽未佩戴頭盔為由,要求其添加微信并支付50元罰款,。吳大媽家人了解情況后選擇報警

2024-04-15 13:50:44男子冒充交警收罰款被抓微信最新公告,!永久禁止,!

2024-05-20 21:25:43微信最新公告:永久禁止,!從嚴處罰,!男子為泄憤將妻子隱私視頻發(fā)微信群 被警方行政處罰

2024-05-28 09:59:16男子為泄憤將妻子隱私視頻發(fā)微信群未婚妻早產(chǎn)男子微信請假被公司辭退 法院判賠3萬余元

李某在2021年7月加入了一家位于上海的貿(mào)易公司,合同期限為一年,。2022年6月,,因未婚妻早產(chǎn)需緊急住院,他急忙通過微信向公司人事及上級主管請假,,得到了人事肯定的回復

2024-07-24 10:44:30未婚妻早產(chǎn)男子微信請假被公司辭退男子闖女廁要微信發(fā)淫穢信息被拘 公共場所安全引憂慮

2024-05-02 22:48:09男子闖女廁要微信發(fā)淫穢信息被拘