美國下修就業(yè)數據是意外還是操弄

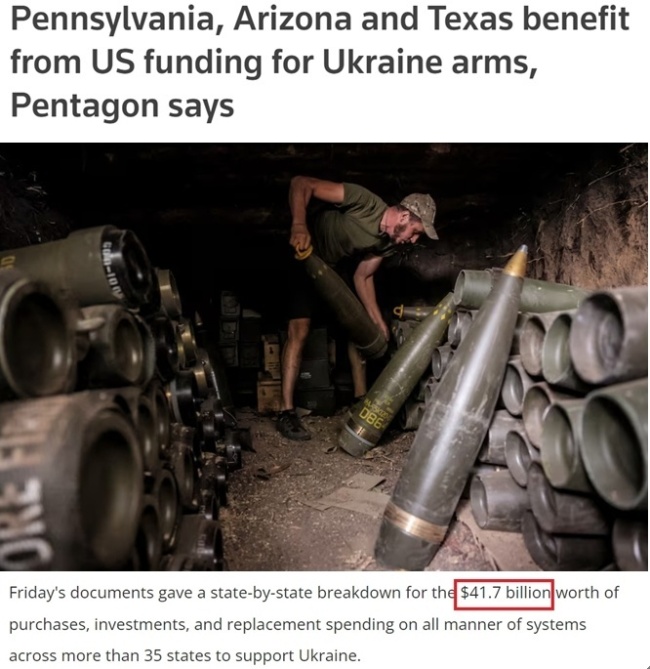

當地時間8月21日,,美國勞工統(tǒng)計局修訂了非農就業(yè)數據——在2023年4月至2024年3月統(tǒng)計周期內,美國新增就業(yè)崗位比之前預估的減少了81.8萬個,。

消息一出,,譚主注意到,很多媒體在報道這件事時,,標題中都使用了感嘆號,。

但這件事,真的是一個意外事件嗎,?

順著這一數據,,譚主又往深處挖了挖。

美國的非農就業(yè)人數是指私營部門和政府機構的就業(yè)人數,,它不包括農場工人,、私人家庭雇員、業(yè)主,、非營利組織雇員和現役軍人,。這部分人占據了創(chuàng)造美國GDP的總人數的80%。

因此,,非農就業(yè)數據也成了美國經濟形勢的晴雨表,。

而當前,市場對非農就業(yè)數據的關注,,還有另一層考量——在當前美國高利率的背景下,,如果非農就業(yè)數據不好看,那就意味著美國經濟出現衰退的跡象,,那美聯儲就應該采取降息的措施,。

事實上,,自2023年7月美聯儲最后一次加息結束后,市場關于美聯儲降息的討論一直就沒停過,。

而美聯儲遲遲不降息的理由,,正是非農就業(yè)數據。

從去年7月到今年6月,,美國每月初公布的非農就業(yè)數據,,基本都大幅高于市場預期。

換句話說就是,,加息并沒有抑制美國經濟的增長,,美國就業(yè)市場穩(wěn)定,經濟依然穩(wěn)健,。

這也讓美聯儲可以專注于應對通脹,不急于降息,。

而對于投資者而言,,美國保持高利率,意味著將資金投入美國能夠獲得更大的收益,,那資金也沒有理由離開美國,,這也給美國的股市等提供了支撐。

但可能很多人沒有注意到的是,,美國勞工統(tǒng)計局會修正數據,。

按照美國勞工統(tǒng)計局的說法,“修訂后的估計值包含了最初發(fā)布時尚未提供的其他信息,,這些信息使修訂后的估計值更加準確,。”

中國社科院美國研究所經濟室主任羅振興告訴譚主:

由于美國勞工統(tǒng)計局的統(tǒng)計系統(tǒng)并不完善,,因此看就業(yè)數據,,需要多維度對照來分析。

譚主統(tǒng)計了下今年以來美國的幾次修正公布發(fā)現,,基本上都是下調,。

也就是說,支持美聯儲不降息政策的這些就業(yè)數據,,是有誤差的,。

中國建設銀行研究院高級專家余翔就關注到了這樣的趨勢。余翔寫過一篇名為《美國亮眼經濟數據背后的隱秘現實》的文章,,他在文章中寫道:

2023年以來,,美國官方多次大幅下調先前公布的就業(yè)數據——首次公布的數據一般都特別靚麗,隨后美聯儲進行加息操作,,之后美國官方會“向下”修正一兩次,。

余翔認為,,這些就業(yè)數據某種程度上在“引導”市場,是“管理”預期的“操弄”,。

而美國之所以能完成這樣的操弄,,是因為非農就業(yè)數據的首次公布和后續(xù)的修正,中間有個“時間差”,。

一般來說,,美國非農就業(yè)數據是在每月的第一個星期五公布,在接下來的兩個月中,,美國勞工統(tǒng)計局會對這一數據進行兩次修正,。

美聯儲議息會議,通常會參考當月首次公布的數據,。我們剛才提到過,,這個數據,基本都是“高于市場預期”,,這自然能夠穩(wěn)住外界對于美國經濟的看法,。

而市場和媒體更為關注的,也都是首次發(fā)布的數據,,至于隨后的修正,,關注度會驟減。

也就是說,,這種統(tǒng)計方法中的“時間差”,,客觀上成為了美聯儲營造不降息敘事的手段。

而美聯儲不單單用就業(yè)數據這一種方式打“時間差”,。

今年,,關于是否降息,美聯儲內部一直在釋放混亂的信號,。

譚主利用數據手段統(tǒng)計了美聯儲內部堅持不降息的“鷹派”和認為可以降息的“鴿派”相關的報道數量,,可以明顯看出,兩派在不斷交錯釋放信號,,形成了明顯的錯峰,。

這就給外界形成了一種在“降”與“不降”之間反復橫跳的印象,市場也就越來越摸不準美聯儲的動向,。

那么,,什么時候釋放“降”的信號,什么時候又釋放“不降”的信號呢,?這就要結合美國國內的事情,,一起來分析。

我們把時間線拉長,,可以看得更清楚一些,。

去年,,美媒針對“降息”有過三輪報道高峰——3月、6月和9月,。

而在這三個月,,美國分別發(fā)生了哪三件事呢?

去年3月的銀行危機,,去年6月勞動力市場降溫,,去年9月美國政府債務突破33萬億美元大關。

降息,,都能在不同程度上解決這些問題,。而諸多的報道,也在形成外界對于美聯儲的降息預期,。但結果,,還是沒降。

美聯儲遲遲不降息,,背后有什么考量呢,?

余翔表示:

在全球產業(yè)鏈和供應鏈尚未完全恢復的背景下,美國如何持續(xù)獲得大量資本流入,?高利率政策已成為美國吸引逐利資本的重要手段,并通過此舉營造出制造業(yè)資本回流的表象,。

追蹤美聯儲這一輪加息周期可以發(fā)現,,美聯儲加息的節(jié)奏直接影響著全球資本對新興市場的配置。2022年新興市場僅吸引337億美元資金凈流入,,遠遠低于2021年的3796億美元,,降幅逾90%。

但當進入2023年,,隨著市場預期美聯儲利率即將見頂,,資本又開始向新興市場流動。

這些錢原路返回,,并不是美國想要看到的情形,。只要美聯儲“多堅持”一天,就能拖延這些資本晚回流一天,。

美國能堅持,,而那些跟隨美國加息的國家,卻很難堅持得住,。

以往,,歐洲貨幣政策一般會跟隨美國,而今年6月,,歐洲央行卻率先降息,。

這背后,,是歐洲的經濟狀況表明,歐洲經濟已經無法承受加息帶來的影響,,歐洲,,到了降息的時候。

加息讓歐洲在內需不振的同時,,對外出口還嚴重承壓,。重重壓力之下,歐元區(qū)經濟增長極度低迷,,2023年第四季度環(huán)比增速為零,。今年一季度,歐元區(qū)GDP環(huán)比增長初值也僅為0.3%,。

而降息,,能讓歐元的流動性增加,有利于降低投資和借貸成本,、增加出口,,緩解歐洲經濟的燃眉之急。

這場“分道揚鑣”背后折射出的更深層問題是,,美國這兩年選擇的經濟增長模式,,已經很難給跟其發(fā)展水平和條件相像的發(fā)達經濟體提供一種方向和參考了。換言之,,其他發(fā)達經濟體再在貨幣政策上依照慣性跟隨美聯儲,,已經無法實現自身經濟的穩(wěn)定了。

國家發(fā)展改革委對外經濟研究所室主任金瑞庭告訴譚主:

這意味著美聯儲作為全球貨幣政策之“錨”的定位,,正在弱化和動搖,。

而現在,支持美國堅持不降息的數據,,也出現了問題,。

這個月初,美國勞工統(tǒng)計局公布了7月新增非農就業(yè)人數,,為11.4萬人,,比市場預期低了近40%。

就在數據公布當天,,美元指數跌到近半年來的新低,,美股三大指數也大幅下跌,連帶著包括日本股市在內的亞洲股市也出現暴跌,。

當時,,不少機構和經濟學家就表示,美國經濟已經陷入了衰退。

現在,,美國官方又下修了就業(yè)數據,。

而這次報告的數據來源是各州的失業(yè)保險稅記錄,與之前的月度就業(yè)數據相比,,這個數據相對滯后,,但也更能反映美國客觀的經濟狀況。

美聯儲降息,,似乎已經“迫在眉睫”,。

貨幣政策,本來就是根據本國國內的經濟情況調整的,。但美國利用美元的優(yōu)勢地位,,將自己貨幣政策的溢出效應作為“收割”全球的手段。

為了阻止資金回流新興市場,,美國的數據發(fā)布成了配合貨幣政策的“工具”,,從這個角度講,這次的下調不是意外,,而是必然,。

只是,任何事情都需要尊重基本的規(guī)律,,抱著“收割”別人的目的,,最終的結果,可能是引火燒身,。

相關新聞

美國下修就業(yè)數據是意外還是操弄 特朗普指控拜登政府造假

美國勞工部最新公告顯示,截至今年3月的12個月內,,美國新增就業(yè)崗位數量較先前報告大幅減少了81.8萬個,,這是自2009年來最大規(guī)模的就業(yè)數據下修

2024-08-23 15:18:41美國下修就業(yè)數據是意外還是操弄美國非農數據最高下修100萬人 市場波動預警

2024-08-21 13:24:07美國非農數據最高下修100萬人美國最新公布,,這項數據下修 非農就業(yè)人數銳減81.8萬

2024-08-22 07:49:28美國最新公布美國3月非農總人數下修81.8萬 就業(yè)增長遠低預期

2024-08-22 10:18:03美國3月非農總人數下修81.8萬菲律賓南海挑事 誰在背后“撐腰” 美國“妙手”暗中操弄

近期,,菲律賓某自稱“民間組織”的團體“這是我們的”宣布,,計劃組織漁民在5月中旬前往中國黃巖島周邊海域,企圖利用漁民作為掩護,,推動新的南海爭議行動,,并借此向國際社會展示其所謂的“困境”

2024-05-16 16:12:09菲律賓南海挑事十五年來最大規(guī)模下修:美國至3月的過去一年就業(yè)人口初步下修81.8萬

2024-08-23 07:51:50十五年來最大規(guī)模下修:美國至3月的過去一年就業(yè)人口初步下修81.8萬