細(xì)說小年 南北風(fēng)俗差異探秘

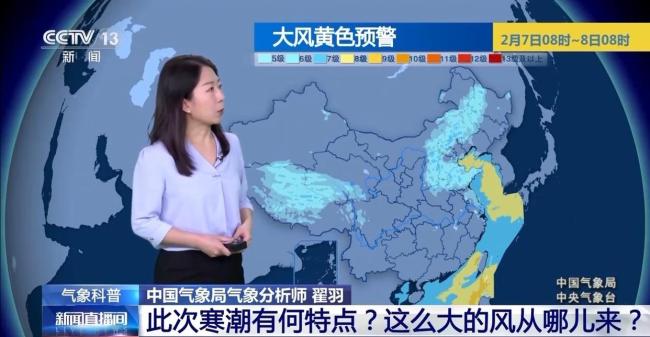

南方尤其是江浙滬地區(qū)的小年通常比北方晚一些,。北方大部分地區(qū)的小年是臘月二十三,,而南方則是臘月二十四,。中國幅員遼闊,,南北各地風(fēng)俗差異較大,,因此被稱為“小年”的日子也不盡相同,。古代有過小年“官三民四船五”的傳統(tǒng),,即官家的小年是臘月二十三,,百姓家的是臘月二十四,,水上人家則是臘月二十五,。江浙滬地區(qū)把“臘月二十四”和“除夕前一夜”都稱為小年,安徽江淮之間和江蘇南京等地則將正月十五的元宵節(jié)定為小年,,云南部分地區(qū)的小年是正月十六,,西南某些地區(qū)甚至把除夕稱為小年,。

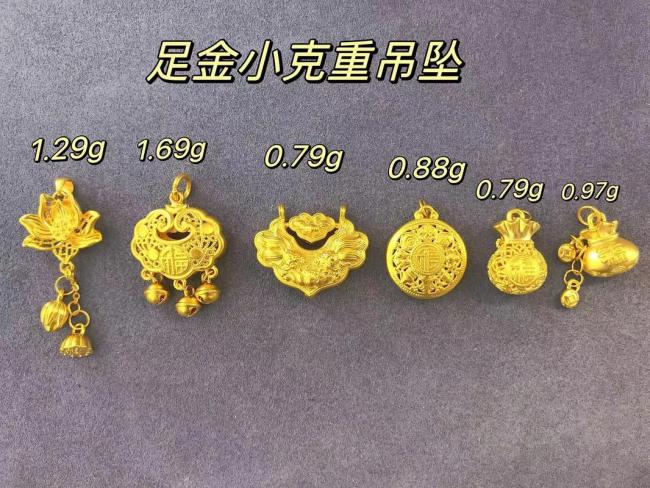

小年的習(xí)俗包括祭灶、掃塵,、剪窗花等,。祭灶是小年的重要活動之一,人們會用糖果,、清水,、料豆等供品來祭祀灶神,傳說灶王爺會在這一天向玉皇大帝報告家人的善惡,,因此人們希望灶王爺能“上天言好事,,下界保平安”。麥芽糖,、糖瓜是祭灶必備的供品,據(jù)說是為了粘住灶王爺?shù)淖?,讓他說不出壞話,。魯迅在《庚子送灶即事》中提到“膠牙糖”,這種糖特別粘牙,,似乎也反映了人們對灶王爺?shù)囊环N心理期待,。

小年被視為過年的開端,人們通過這些活動表達辭舊迎新,、迎祥納福的美好愿望,。掃塵是小年必不可少的習(xí)俗,意味著除舊迎新,,拔除不祥,。人們會徹底打掃室內(nèi),清洗各種器具,,拆洗被褥窗簾等,。此外,剪窗花,、寫春聯(lián)也是小年的傳統(tǒng)活動,,增添節(jié)日的喜慶氣氛。隨著社會的發(fā)展,,現(xiàn)在理發(fā),、洗浴、吃灶糖,、煮湯圓等也成為小年的習(xí)俗,。

小年是中國的傳統(tǒng)節(jié)日之一,也稱“交年節(jié)”、“灶神節(jié)”,、“祭灶節(jié)”等,。其由來可以追溯到古人對火的崇拜,屬于祭祀節(jié)日,。先秦時期,祭灶位列“五祀”之一,,到了秦漢時期,,中國開始祭祀灶神。魏晉以后,,灶神有了姓名,,其中最為普遍的說法是張單(字子郭)。東漢許慎《五經(jīng)通義》中提到,,灶神姓張名單,,字子郭,其婦姓王名搏頰,,字卿忌,。唐代段成式《酉陽雜俎》也支持這一說法。宋代祭灶較為隆重,,有詩詞為證,。傳說灶神原本是天宮里的御廚,因為偷吃美食被貶下凡間,,玉帝命令他每年臘月二十三上天庭匯報,。老百姓為了祈求平安和財運,于是有了臘月二十三,、二十四的祭灶“小年”,。迎接灶神的日子是正月初四,在中國傳統(tǒng)習(xí)俗中,,這一天家家戶戶都會進行迎神接神的儀式,。盡管現(xiàn)代社會老式土灶臺逐漸消失,但過“小年”的傳統(tǒng)一直被保留了下來,。

古人對小年非常重視,,尤其宋代對祭灶最為隆重。北宋初年宰相呂蒙正有詩曰:“一碗清湯詩一篇,,灶君今日上青天,;玉皇若問人間事,亂世文章不值錢,?!标懹蔚摹都涝钆c鄰曲散福》描繪了祭灶的風(fēng)俗與情景,范成大的《祭灶詞》則詳細(xì)描述了當(dāng)時祭灶的隆重以及供品如豬頭,、魚,、豆沙、甘松粉,、餌團,、酒和紙錢,。文天祥的《小年》則反映了當(dāng)時戰(zhàn)亂中的悲涼景象,。

當(dāng)熟悉的童謠“小孩小孩你別饞,過了臘八就是年,;臘八粥,,喝幾天,哩哩啦啦二十三……”響起時,,小年便帶著滿身的喜慶來臨,。它像一場歡樂的序曲,奏響了春節(jié)的華章,,承載著人們對過去一年的感恩,,對新的一年的美好憧憬。

相關(guān)新聞

今日小年,,今年小年不一般,,六十年不遇

2025-01-22 13:57:35今年小年不一般六十年不遇今日小年,別只會說“小年快樂” 團圓啟新歲

2025-01-23 06:26:46今日小年今日小年 老人常說“最怕小年不見雪” 春節(jié)倒計時開啟

2025-01-22 12:55:26今日小年老人常說最怕小年不見雪老話“最怕小年晴又暖” 今日小年有啥預(yù)兆,? 農(nóng)諺揭示天氣奧秘

2025-01-23 07:39:03老話最怕小年晴又暖今日小年有啥預(yù)兆小年與灶王爺?shù)膫髡f 祭灶迎新春

2025-01-22 15:02:16小年與灶王爺?shù)膫髡f明天北方小年 傳統(tǒng)習(xí)俗迎新春

2025-01-21 08:48:05明天北方小年