既是節(jié)氣又是節(jié)日只有清明 傳統(tǒng)與娛樂并存

既是節(jié)氣又是節(jié)日只有清明 傳統(tǒng)與娛樂并存,!清明既是節(jié)氣也是節(jié)日,。近年來,,網(wǎng)上有人發(fā)文稱清明純屬祭祀,應(yīng)當(dāng)深含悲情,,不能互致快樂,,只能道聲安寧。

清明作為節(jié)日,,自有娛樂的一面,。過去清明節(jié)的傳統(tǒng)活動如踏青、放風(fēng)箏,、蕩秋千,、拔河、斗雞,、射柳,、蹴鞠等都是讓人開心放松的活動。針對某些網(wǎng)友強調(diào)不能互致快樂的說法,,這里用通俗易懂的六字韻文形式進行表述,,談些個人看法,,供大家參考,并請批評指正,。

清明既有節(jié)氣的自然屬性,,也有節(jié)日的文化內(nèi)涵。一年二十四節(jié)氣中,,唯有清明兼具自然與人文雙重意義,。作為節(jié)氣,,它標(biāo)志物候變化及季節(jié)更替,;作為節(jié)日,它重在習(xí)俗和紀念內(nèi)容,。清明與春節(jié),、端午、中秋并稱為中國四大傳統(tǒng)節(jié)日,,被列入非遺傳承,。國家特設(shè)假日供人們紀念和娛樂。

清明時節(jié),,陽光明媚,,正值江南深春,氣候清爽溫暖,,景色宜人,。根據(jù)歲時百問,此時萬物復(fù)蘇,,清潔明亮,,故得名清明。另一種說法是,,此時萬物皆顯,,氣清景明,因此得名,。

還有一種說法源于春秋時代的故事,。相傳晉國公子重耳為避禍害出奔,一次餓暈過去,,介子推割肉救主,。十九年后,重耳成為晉文公,,封賞時卻忘了介子推,。后來得知后,派人尋找,,介子推拒絕受封,,躲進綿山,。文公無奈之下舉火燒山,希望逼其出來,,但介子推母子最終喪生,。文公為紀念介子推,將燒山之日定為寒食節(jié),,次年又將祭掃之日定為清明節(jié),。

唐代清明寒食放假半旬,便于官民掃墓,,尊祖敬宗,。宋元以后,寒食逐漸淡薄,,清明地位上升,,幾乎取代寒食,專門用于墓祭先人,。同時,,清明也融合了上巳節(jié)的祓禊踏青活動,形成豐富的文化內(nèi)涵,。

清明作為重要節(jié)日,,體現(xiàn)了中華民族祖先信仰精神,遵循自然規(guī)律,,追求天人合一,,講究和諧共生。每逢清明,,無論身處何地,,人們都會回鄉(xiāng)墓祭先人。一般墓祭方式包括培添新土,、供奉祭品,、燒香叩頭等。掃墓禮儀結(jié)束后,,一家老小可以趁機踏青,,或邀友游春。

清明民間習(xí)俗除了掃墓踏青,,還有多種活動,。如放風(fēng)箏、拔河,、蕩秋千,、斗雞、射柳、蹴鞠等,。這些活動不僅享受春天的樂趣,,還能調(diào)適身心。例如,,放風(fēng)箏被視為消災(zāi)除病,、帶來吉利的象征;拔河運動始于春秋,,唐代十分流行,;蕩秋千培養(yǎng)勇敢精神,深受兒童喜愛,;斗雞游戲自古盛行,,唐代進入宮廷;射柳游戲常在清明進行,,明代雜書記載詳細,;蹴鞠起源于黃帝時期,,唐宋最盛,。

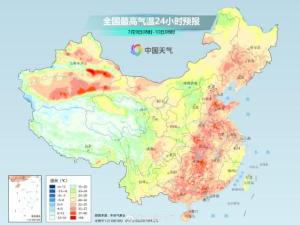

綜上所述,清明不僅講究浪漫,,還追求風(fēng)情,。雖然近年來有人認為清明應(yīng)深含悲情,不能互致快樂,,但從歷史來看,,清明的主題始終鮮明,感恩長存心底,,禮俗代代傳承,。每到清明時節(jié),天氣乍晴乍陰,,忽冷忽熱,,容易感冒傷風(fēng),仍應(yīng)堅持春捂,,保持相對平衡,。此外,注意保障睡眠,,早睡早起,,勞逸結(jié)合,多聽動感音樂,,有助于頭腦清新,。清明陽氣生發(fā),應(yīng)注意吐故納新,春季與肝相應(yīng),,保肝護脾養(yǎng)生,。飲食宜甘而溫,切忌油膩生冷,,多食種子食物,,柔肝養(yǎng)血舒筋,少食發(fā)物,,以防慢性病發(fā)作,。明前茶葉養(yǎng)生效果顯著,養(yǎng)肝化痰明目,,醒腦除煩清心,,尤其是綠茶,堪稱防癌功臣,。

相關(guān)新聞

既是節(jié)氣又是節(jié)日的清明 踏青賞花好時節(jié)

2025-04-04 14:57:32既是節(jié)氣又是節(jié)日的清明清明具有節(jié)氣與節(jié)日雙重身份 春意濃情

2025-04-04 16:20:56清明具有節(jié)氣與節(jié)日雙重身份清明如何從節(jié)氣變成節(jié)日 寒食上巳共促演變

2025-04-04 08:56:30清明如何從節(jié)氣變成節(jié)日清明節(jié)氣的春耕氣象密碼 農(nóng)事活動關(guān)鍵期

2025-04-06 12:09:07清明節(jié)氣的春耕氣象密碼今年清明為何是4月4日 節(jié)氣日期變動之謎

清明時節(jié),人們常想起那句“清明時節(jié)雨紛紛,,路上行人欲斷魂”,。長久以來,“四五清明”深入人心,但今年清明卻落在了4月4日

2025-04-04 08:14:56今年清明為何是4月4日揭秘藏在節(jié)氣里的農(nóng)事密碼 前后清明與春耕密不可分

2025-04-05 22:25:54揭秘藏在節(jié)氣里的農(nóng)事密碼