清明如何從節(jié)氣變成節(jié)日 寒食上巳共促演變

在中國眾多傳統(tǒng)節(jié)日中,清明是一個(gè)獨(dú)特的存在,,它既是節(jié)日也是節(jié)氣,,兼具自然和人文兩大內(nèi)涵,。清明時(shí)節(jié),,人們外出踏青,,品嘗青團(tuán)等美食,,通過各種習(xí)俗表達(dá)對(duì)這個(gè)節(jié)日的重視,。

清明作為節(jié)氣很早就被確定,,其確立與天象有關(guān),。古代文獻(xiàn)記載顯示,早在商周時(shí)期,,節(jié)氣就已經(jīng)是一種時(shí)間單位,。完整的二十四節(jié)氣記載出現(xiàn)在漢代的《淮南子·天文訓(xùn)》中。每個(gè)節(jié)氣都有不同的物候參考標(biāo)準(zhǔn),,比如清明三候包括“桐始華”,、“虹始見”等。民間也有“清明前后,,種瓜點(diǎn)豆”的說法,。

清明何時(shí)從節(jié)氣轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)日?這要提到寒食節(jié)和上巳節(jié)。寒食節(jié)曾是古代的重要節(jié)日,,后來日期發(fā)生變化,,挪到了春季,時(shí)間上接近清明,。寒食節(jié)通常長達(dá)三天以上,,使得清明節(jié)氣日正好處于其節(jié)期內(nèi)。因此,,許多寒食節(jié)活動(dòng)如祭祀,、踏青、蕩秋千等在清明舉行,,逐漸改變了清明節(jié)氣的性質(zhì),,促使其向節(jié)日演變。大約在唐代,,清明逐漸成為一個(gè)節(jié)日,。

唐代時(shí),另一個(gè)重要節(jié)日上巳節(jié)發(fā)展到鼎盛,。不過,,宋代以后上巳節(jié)逐漸式微,一個(gè)重要原因是其活動(dòng)被并入了清明節(jié),。清明原本是個(gè)節(jié)氣,,但“清明”二字比上巳、寒食更具有春天的意象,,更像是春天節(jié)日的名稱,,所以人們選擇使用“清明”。古代清明節(jié)還會(huì)放假,。

掃墓祭祖并不是古人唯一的清明節(jié)活動(dòng),,更重要的或許是掃墓之后的習(xí)俗,即踏青,。宋代吳自牧的《夢粱錄》中記錄了當(dāng)時(shí)人們傾城而出,、笙歌鼎沸的踏青游玩盛況。春天的節(jié)日往往都是開放性的,,很多習(xí)俗引導(dǎo)人們走出家門,,親近大自然。這些娛樂活動(dòng)包括蹴鞠,、蕩秋千,、拔河等,既能強(qiáng)身健體又頗具趣味,。

踏青歷史悠久,,上巳節(jié)有一項(xiàng)習(xí)俗叫“祓禊”,,據(jù)說源于上古時(shí)期,人們于上巳日在水邊祭祀沐浴,,并伴有采蘭,、嬉游、飲酒等活動(dòng),。由于上巳與清明時(shí)間相近,,唐宋以后,清明節(jié)逐漸融合了上巳游春等節(jié)俗,,傳承至今,。

每年清明節(jié)前后,青團(tuán)暢銷成了一種常見現(xiàn)象,,各種口味的青團(tuán)頗受人們青睞,。古時(shí)人們做青團(tuán)用于祭祀,但在漫長的歲月里,,青團(tuán)作為祭祀品的功能逐漸弱化,,變成了一道時(shí)令小吃。除了青團(tuán),,還有子推燕,、石頭餅之類,。由于地方性差異,,南方還有繭圓子、清明粽等,。

清明節(jié)處在春季,,此時(shí)天朗氣清,柳樹泛出新綠,,正是一派生機(jī)勃勃的景象,。插柳、戴柳,、射柳等都是清明節(jié)的重要習(xí)俗,。柳樹生命力極強(qiáng),插柳象征著對(duì)子嗣綿長的美好祈愿,;人們認(rèn)為柳枝可以辟邪,,于是便插柳于戶、戴柳于首,。民間還有一種說法,,“清明不戴柳,紅顏成皓首”,,象征著對(duì)美好年華和生命的珍惜,。

古人創(chuàng)造的節(jié)氣或節(jié)日,,很多都是知識(shí)或價(jià)值觀念的傳遞媒介,如清明祭祖及一些游戲,,實(shí)際上是與天,、地、人的交流活動(dòng),,告訴人們要感恩先輩,、擁抱自然。

相關(guān)新聞

清明具有節(jié)氣與節(jié)日雙重身份 春意濃情

2025-04-04 16:20:56清明具有節(jié)氣與節(jié)日雙重身份既是節(jié)氣又是節(jié)日的清明 踏青賞花好時(shí)節(jié)

2025-04-04 14:57:32既是節(jié)氣又是節(jié)日的清明既是節(jié)氣又是節(jié)日只有清明 傳統(tǒng)與娛樂并存

2025-04-03 08:15:10既是節(jié)氣又是節(jié)日只有清明清明節(jié)氣的春耕氣象密碼 農(nóng)事活動(dòng)關(guān)鍵期

2025-04-06 12:09:07清明節(jié)氣的春耕氣象密碼今年清明為何是4月4日 節(jié)氣日期變動(dòng)之謎

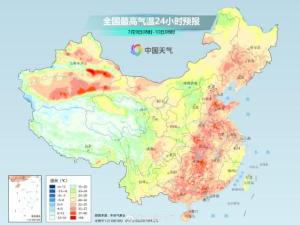

清明時(shí)節(jié),,人們常想起那句“清明時(shí)節(jié)雨紛紛,,路上行人欲斷魂”。長久以來,,“四五清明”深入人心,,但今年清明卻落在了4月4日

2025-04-04 08:14:56今年清明為何是4月4日揭秘藏在節(jié)氣里的農(nóng)事密碼 前后清明與春耕密不可分

2025-04-05 22:25:54揭秘藏在節(jié)氣里的農(nóng)事密碼