網(wǎng)店銷售手表暗藏偷拍攝像頭 非法竊照設(shè)備頻現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(3)

至于那些有維權(quán)取證需求的購(gòu)買者,,基層法院法官表示,,偷拍偷錄的證據(jù)能否作為合法證據(jù)使用需結(jié)合場(chǎng)合、手段,、內(nèi)容及目的等因素綜合判斷,。未經(jīng)審批使用竊聽竊照專用器材取得的證據(jù),一經(jīng)證實(shí),,證據(jù)效力很可能受到影響,。

近年來,竊聽竊照設(shè)備的非法流通已成為威脅公民隱私安全的嚴(yán)重隱患,。此類設(shè)備可能被用于偷拍盜攝,,侵害公民個(gè)人隱私,甚至危害國(guó)家安全,。我國(guó)刑法規(guī)定,,非法生產(chǎn)、銷售竊聽、竊照專用器材的行為屬于違法犯罪行為,。具有隱蔽拍攝,、錄制功能,以偽裝或者隱蔽方式使用,,無明顯提示,,容易被用于非法獲取他人隱私信息的設(shè)備,符合竊聽,、竊照專用器材的特征,。最終結(jié)果仍需公安機(jī)關(guān)的技術(shù)檢測(cè)確認(rèn)。

隨著越來越多的穿戴設(shè)備被加入攝錄功能,,普通人可以通過查看產(chǎn)品的資質(zhì)和認(rèn)證,、關(guān)注產(chǎn)品功能和特性來分辨。此外,,如果普通生活用品如充電寶,、保溫杯、車鑰匙,、胸針等被設(shè)計(jì)成帶有微型攝像頭的產(chǎn)品,,脫離了產(chǎn)品的原本用途,消費(fèi)者更應(yīng)謹(jǐn)慎購(gòu)買,。

北京市廣衡律師事務(wù)所主任趙三平表示,,我國(guó)現(xiàn)行法律體系中,雖然有明確的隱私權(quán)保護(hù)及個(gè)人信息保護(hù)條款,,但面對(duì)科技飛速發(fā)展,,法律仍存在滯后性。他建議推動(dòng)建立行業(yè)安全認(rèn)證制度,,設(shè)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,要求智能設(shè)備在出廠前必須通過嚴(yán)格的隱私保護(hù)檢測(cè),并附帶詳細(xì)的條款說明書,,明確告知消費(fèi)者產(chǎn)品的功能,、隱私保護(hù)措施等相關(guān)信息。相關(guān)部門也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的行政監(jiān)管,。

相關(guān)新聞

蘋果想為手表添加攝像頭 探索AI視覺功能

2025-03-23 23:09:20蘋果想為手表添加攝像頭蘋果公司致力于為手表添加攝像頭 探索智能穿戴新領(lǐng)域

2025-03-23 22:06:16蘋果公司致力于為手表添加攝像頭美國(guó)舞校浴室暗藏?cái)z像頭 隱私侵犯震驚社區(qū)

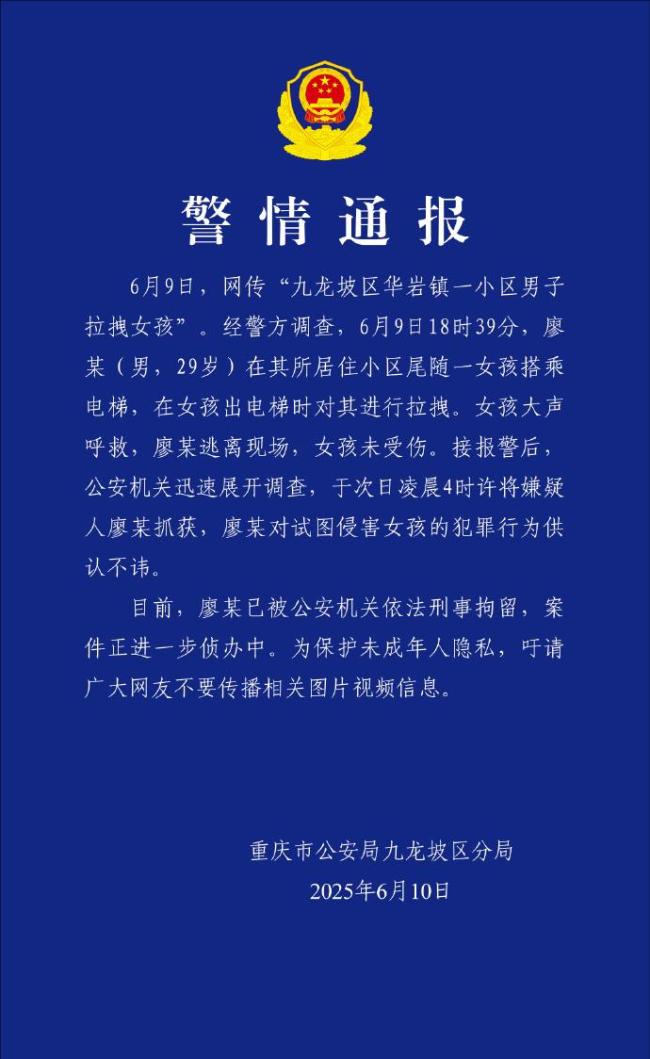

2025-05-11 15:51:10美國(guó)舞校浴室暗藏?cái)z像頭幼兒園衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)偷拍攝像頭 園長(zhǎng)個(gè)人行為引發(fā)關(guān)注

2024-12-11 20:33:32幼兒園衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)偷拍攝像頭江西一幼兒園衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)偷拍攝像頭 園長(zhǎng)被采取刑事強(qiáng)制措施

2024-12-11 15:58:25江西一幼兒園衛(wèi)生間發(fā)現(xiàn)偷拍攝像頭網(wǎng)店銷售冒牌必吃榜牌匾獲利百萬 假牌匾泛濫成災(zāi)

2025-03-14 23:33:11網(wǎng)店銷售冒牌必吃榜牌匾獲利百萬