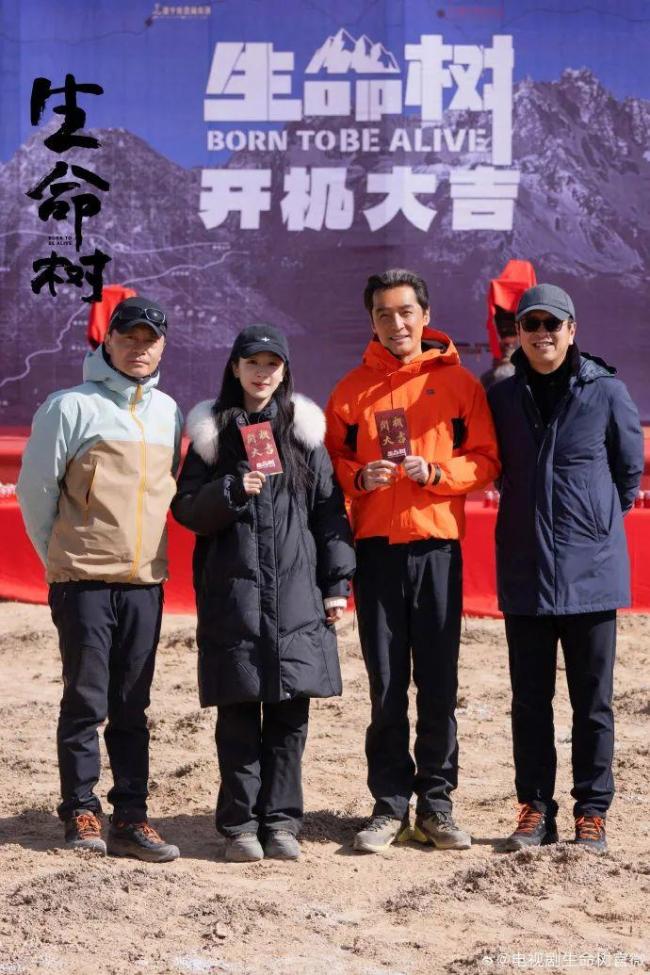

[北京]文化中國行去古建遇花香 探訪巴蜀古韻

在天府之國這片神奇的土地上,,古建筑星羅棋布,,猶如璀璨的明珠鑲嵌在巴蜀大地。今天,,我們繼續(xù)走進《文化中國行·古建尋蹤》專欄,,探訪隱匿在山水之間的絢爛文化。

![[北京]文化中國行去古建遇花香](https://img2.utuku.imgcdc.com/640x0/news/20250503/29532bc8-1417-4919-b4bd-d4ff2d15b34c.jpg)

自貢市沿灘區(qū)的仙市古鎮(zhèn),,走一趟正街,,就能感受到川南小鎮(zhèn)的煙火氣:老奶奶背簍里的時令鮮貨、鹽幫菜館的人聲鼎沸,、街頭茶室與小吃店的安逸閑適,。這里曾是鹽業(yè)重鎮(zhèn),商賈云集,,保留著豐富的歷史遺跡,。

![[北京]文化中國行去古建遇花香 探訪巴蜀古韻](https://img3.utuku.imgcdc.com/640x0/news/20250503/0db7bf0d-7608-4e66-b0ac-16badf5a5dc0.jpg)

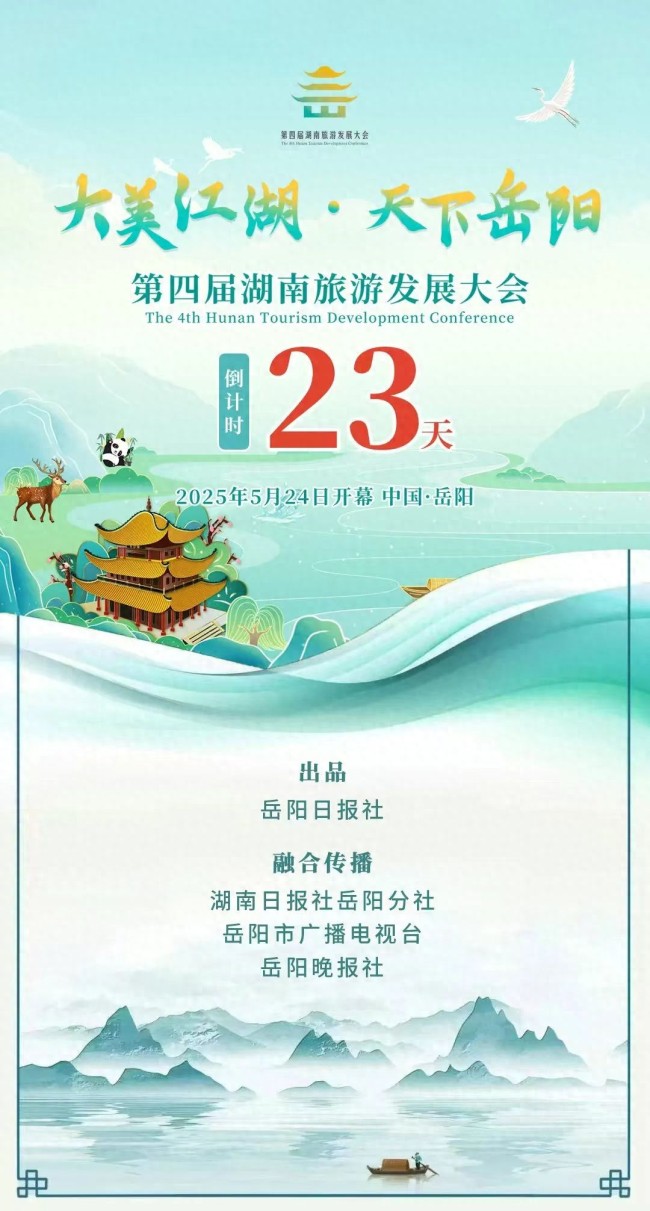

仙市古鎮(zhèn)始建于隋代,距今已有1400多年歷史,,是自貢井鹽出川的必經(jīng)之地,,被譽為“中國鹽運第一鎮(zhèn)”。明代以后,,自貢井鹽場的生產(chǎn)運輸主要通過釜溪河,,經(jīng)仙市古鎮(zhèn)到達重慶。挑夫,、鹽商,、船家經(jīng)常滯留于此,逐漸形成了獨特的鹽碼頭文化,,形成了“四街,、五柵、五廟,、一祠,、三碼頭”的格局,至今仍保留著完整的明清穿斗式民居建筑群。

![[北京]文化中國行去古建遇花香 探訪巴蜀古韻](https://img0.utuku.imgcdc.com/640x0/news/20250503/d3cb59c7-bf82-492c-9535-b0ce8c06d46c.jpg)

深入仙市古鎮(zhèn)的天上宮,,盡管墻體外立面已斑駁,,但寺廟依然齊整的門庭和雕梁畫棟間的氣派讓人眼前一亮。天上宮由福建鹽商建造,,用于祭祀媽祖,,也是福建人的同鄉(xiāng)會館。戲臺之上,,一根長約13米,、直徑達0.85米的黃荊木高懸頭頂。這根木材硬度高且紋理華美,,在古代非常珍貴,。自貢市鹽業(yè)歷史博物館館長程龍剛認為,這在當(dāng)年絕對是一種“花式炫富”,,因為它本身寓意“黃金”,,但這根黃荊木不是承重木,從東南亞運過來只作為戲臺的點綴,,可見鹽商的豪橫,。

相關(guān)新聞

為什么越來越多年輕人流行去迪士尼自習(xí)

2024-12-10 11:17:59為什么年輕人流行去迪士尼自習(xí)上海遇到了懂它的韓國人 文化碰撞火花四射

2025-01-13 15:00:22上海遇到了懂它的韓國人北京將布局文化科技實驗室 推動文化基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造

到2027年,,北京市計劃實現(xiàn)5項以上重大標(biāo)志性文化基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造,并打造10個以上的科技賦能文化標(biāo)桿應(yīng)用場景

2025-01-27 08:42:50北京將布局文化科技實驗室文化中國行看見大美山河 自然與文化的交響曲

2024-11-18 15:42:33文化中國行看見大美山河被華中科技大學(xué)“玉蘭教室”刷屏了 花香書香相映成趣

2025-03-15 09:49:45被華中科技大學(xué)玉蘭教室刷屏了文化中國行看春天里的中國 春暖花開好時節(jié)

2025-03-23 17:28:00文化中國行看春天里的中國