成都27歲女子在家門口被害 兇手父親抱怨因此事有家難回

女兒被殺已屬最大不幸,,還要承受兇手父親的抱怨,,這讓人情何以堪?

成都27歲女子王某雅在家門口被殺,,兇手的父親竟稱:“就這事害我們有家不能回,,花錢在外面住賓館。”

被害的王某雅,,海歸碩士,喜歡跳舞,,平時在家線上辦公,。她是人們口中“別人家的孩子”,是母親王女士的驕傲,。2024年6月9日中午,,這一切卻被陌生人的敲門聲打碎。王某雅通過貓眼發(fā)現(xiàn),,一名女子在門口做出敲門并吐痰等行為,,通過微信告知母親。王女士立即聯(lián)系物業(yè)請求保安介入,。

物業(yè)派出一名65歲的保安到達(dá)事發(fā)現(xiàn)場后,,王某雅打開房門質(zhì)問梁某某。二人發(fā)生爭吵,,梁某某沖到房門處與王某雅抓扯,、打斗,,并用事先準(zhǔn)備的刀具對王某雅頭面部、胸部等部位切劃,、捅刺十刀,,王某雅受傷倒地,經(jīng)120現(xiàn)場搶救無效死亡,。梁某某經(jīng)公安民警同意后,,隨父母自行駕車就醫(yī)。

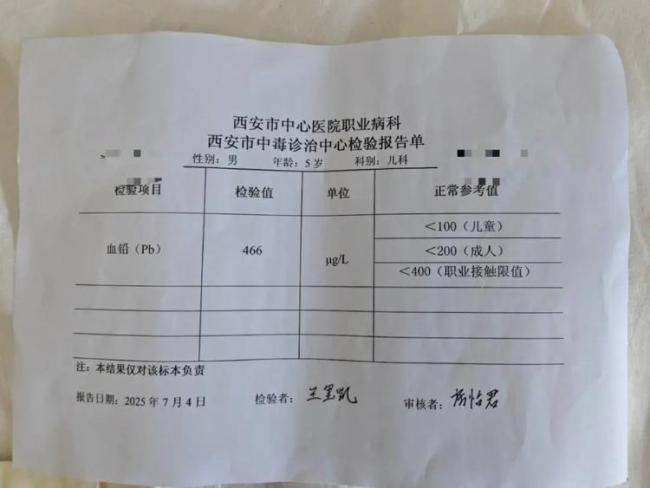

事后,,梁某某被鑒定為精神分裂癥,,評定為“部分刑事責(zé)任能力”。梁某某能在行兇后與父母前往醫(yī)院就醫(yī),,王女士對梁某某在事發(fā)時的精神狀態(tài)有疑問,,“如果梁某某此前便有精神病史,為什么其父母未在案發(fā)前采取治療措施,,還任由其多次在小區(qū)內(nèi)滋擾業(yè)主?”最令王女士感到寒心的是,,女兒被害后,兇手父母從未給她打過一個電話,,竟然還抱怨此事害他們只能住賓館,。

兇手父親的“有家不能回”言論,暴露了他在女兒犯罪面前的冷漠與推卸,,挑戰(zhàn)了道德底線,。

根據(jù)檢方的起訴書,梁某某此前就曾攜帶刀具在小區(qū)里敲鄰居的門,。2023年8月,,她因滋擾他人被警方警告。這說明其父母早已知道她的行為具有危險性,。作為監(jiān)護(hù)人,,其父母是否盡到職責(zé)?他們是否帶女兒就醫(yī),、限制其外出,?這些問題,,兇手父親沒有正面回應(yīng),。而他的抱怨,反而透露出一種“我也是受害者”的推卸心態(tài),。他不僅缺乏對受害者家庭的同情,,甚至試圖把自己摘得干干凈凈。這種態(tài)度,,是對被害人家屬的二次傷害,,比梁某某的刀更傷人,它踐踏了最基本的共情。

兇手父親的抱怨雖然有推卸責(zé)任的心態(tài),,但法律不會因此減輕其應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任,。

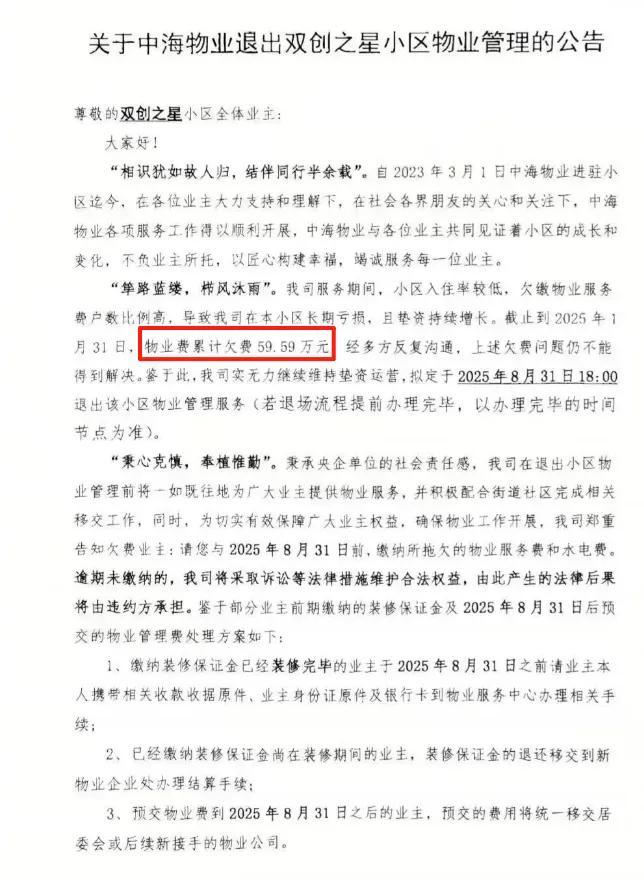

《民法典》第1188條寫得清清楚楚:無民事行為能力人或限制民事行為能力人致人損害,監(jiān)護(hù)人得承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,。梁某某雖被鑒定患有精神分裂癥,,但檢方起訴書明確,她的行為有預(yù)謀,,具備一定刑事責(zé)任能力,。這意味著,即便她在刑事上可能被減輕處罰,,其父母作為監(jiān)護(hù)人,,仍需為她的行為擔(dān)責(zé)。

如果他們早些帶女兒就醫(yī),、限制其外出,,或者在警方警告后采取行動,王某雅的悲劇能否避免,?或許無人知道答案,,但他們的疏忽無疑為悲劇埋下伏筆。梁某某的刀,,刺中的不僅是王某雅的身體,,還有一個家庭的責(zé)任心。王女士的訴求,,不是無理取鬧,,而是要用法律逼迫兇手父母直面失職的代價。

法律的意義,,在于以公正回應(yīng)冷漠,。兇手父親試圖用“住賓館”的抱怨把自己包裝成受害者,但法律不會被這種推卸蒙蔽,。追究監(jiān)護(hù)人責(zé)任,,不僅能讓受害者家庭得到經(jīng)濟(jì)賠償,更能通過司法判決,,明確監(jiān)護(hù)人的義務(wù),,震懾那些對精神疾病患者放任不管的家庭。

家庭是精神疾病患者的第一道防線,。如果連家屬都不愿擔(dān)責(zé),,社會如何指望他們履行監(jiān)護(hù)義務(wù)?王女士的淚水,,呼喚的不僅是法律的公正,,還有社會的共情與擔(dān)當(dāng),。她堅持追究兇手父母的責(zé)任,不僅是為女兒討公道,,更是在為所有潛在受害者爭取一個更安全的環(huán)境,。

相關(guān)新聞

殺害27歲女子兇手父親抱怨有家不能回 精神病不應(yīng)免責(zé)

2025-05-28 10:05:56殺害27歲女子兇手父親抱怨有家不能回女子被刺死 兇手父親:害我不能回家,!

2025-05-28 13:18:00女子被刺死兇手父親沃爾瑪CEO抱怨頂不住關(guān)稅 成本壓力難承受

2025-05-19 22:24:44沃爾瑪CEO抱怨頂不住關(guān)稅30年前殺人案告破被害人女兒更焦慮 三兇手之一30年后舉報搶劫殺人

2025-01-08 14:58:0430年前殺人案告破被害人女兒更焦慮長沙被奸殺7歲女童的父親發(fā)聲 兇手已被執(zhí)行死刑

2025-06-22 20:28:51長沙被奸殺7歲女童的父親發(fā)聲14歲女孩被殺 父親未拿到賠償金 兇手已執(zhí)行死刑

2025-05-07 16:23:4814歲女孩被殺父親未拿到賠償金